UXデザイナーとは、体験設計の専門家

—— 人気職種として注目されている「UXデザイナー」とは、どのような仕事ですか?

一言で表現するなら、「UX(ユーザーエクスペリエンス)、つまりユーザーがサービスやプロダクトを利用した際の“体験”をデザインする仕事」です。

組織によって定義は異なりますが、Goodpatchでは「最上流の戦略設計時点からかかわり、ビジネス価値のみならずユーザーの体験価値を考え抜いてサービス全体のユーザー体験を設計し、それをユーザーの手に届けること」を提供価値としています。

GoodpatchのUXデザイナーは、これをパートナー企業と一つのチームとして二人三脚で取り組んでいます。

—— ここ数年で、UXデザイナーの需要や人気が高まり、応募も増えていると聞きます。どのような背景があるのでしょうか?

様々ありますが、「モノ消費」から「コト消費」へと、消費者が大切にする意思決定の要因が変化していることが挙げられます。

なぜそうした変化が起こったのかといえば、技術の進展によって、サービスのあらゆる機能の模倣がしやすくなったからです。

市場は同じような機能を持つサービスであふれ返っていて、「機能性だけでは差別化できない時代」になっています。

そうした時代において、顧客が重視するのは「その場限りの体験価値」よりも「累積的な体験価値」です。いうなれば、「また使いたい/使い続けたい」「かかわり続けたい」と思ってもらえるかどうかが、サービスやブランドの差別化要因になっています。

こうした背景から、顧客体験創出のプロフェッショナルとして、UXデザイナーという新しい職種が注目されているんです。

—— UXデザイナーの具体的な仕事内容を教えてください。

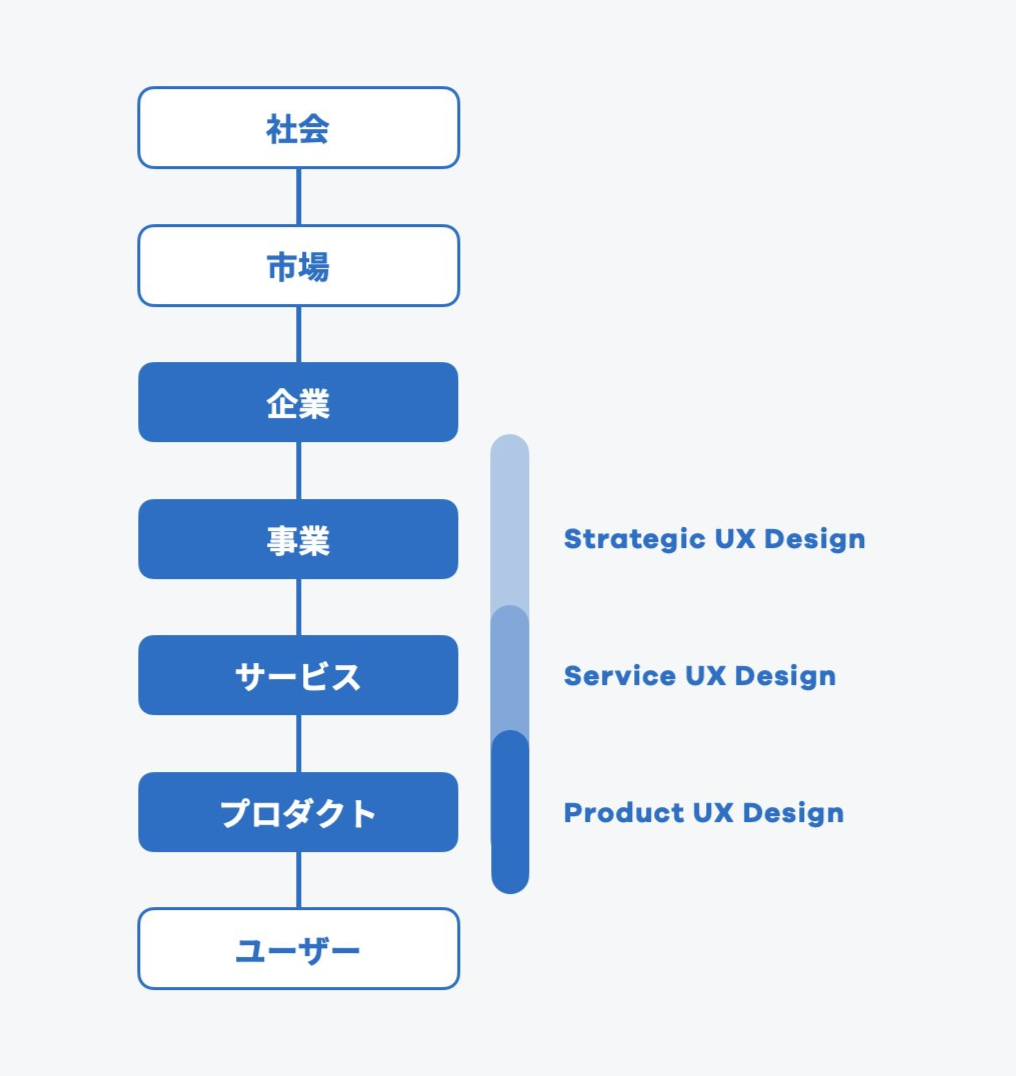

GoodpatchのUXデザイナーが価値を提供する範囲は、大きく3つの領域に分かれています。

1つ目が「Strategic UX Design」で、最上流の事業戦略の策定から携わる仕事です。

パートナー企業に伴走し、事業そのものの持続的な成長に向けたビジネス価値とユーザーの体験価値の接続にコミットします。

次が「Service UX Design」です。UXの観点から、どのようなサービスを設計すべきなのかを考え、ユーザーとの全てのタッチポイントやそれにまつわる仕組みをデザインします。

ときにはカスタマーサクセスの業務プロセス設計や、リアルな場でのユーザー体験の設計など、ユーザーインターフェースにかかわらないタッチポイントにおける体験設計にも関与します。

最後が「Product UX Design」です。主にユーザーインターフェースとなるアプリやWebサイト、デジタルプロダクト内のユーザー体験のデザインを担当します。

Goodpatchではこのように、戦略策定からユーザーへ届けるところまでをUXデザイナーの価値提供領域としながら、他の職種のメンバーやパートナー企業の方と一つのチームとなって、デザインとビジネスを両立させています。

UXデザイナーは一般的に、プロダクトの体験価値をデザインします。組織体制などにもよると思いますが、UXデザイナーがここまで上流を手がけることは珍しいのではないでしょうか。

—— 戦略構築のフェーズは、他職種では経営コンサルタントが担当する領域でもあります。それをUXデザイナーが担う価値とは、どのようなものなのですか?

戦略を構築するだけでなく、ユーザーに価値を届けるところまでを担当することに、UXデザイナーの真の価値があると考えています。

多くの企業において「120点の戦略を立てる」ことができたとしても、その戦略を「120点のままユーザーに届ける」ことはできていないのが実情です。

120点の戦略を立てても、それがユーザーに届くまでの間に20点になってしまったら、せっかくの戦略も意味がなくなってしまいますよね。

また、戦略もコモディティ化してきているため、いかにビジネスとして勝ち続けるのかを考えるうえでも、やはりユーザーの体験価値を研ぎ澄ますことは欠かせなくなってきています。

私を含むGoodpatchのメンバーは、「120点の戦略を、120点のまま届ける」ことに挑戦しています。実際のプロジェクトでも、ユーザーへ届ける価値を念頭に置いた戦略を策定し、ユーザーに届け切るところまでを一気通貫で支援しています。

一般的なUXデザインの領域を超え、「戦略フェーズ」や「実装フェーズ」などのフェーズごとに請け負う形ではなし得ない形で、戦略からユーザーへのデリバリーまでをロスなくつなげることが、我々の存在意義です。

戦略はコンサルタントが、実装はデザイナーやエンジニアが担当するような分業では成し遂げられない価値創出をデザインパートナーとして支援しています。

UXデザイナーと似た職種、その違い

—— UXデザイナーはしばしば、UIデザイナーと混同されます。両者には、どのような違いがあるのでしょうか?

デザインの対象領域と責任領域が違います。

UXデザイナーは前述の通り、ユーザー体験やその裏側の仕組みといった「コト」を通したデザイン全てに責任を持つ職業です。

一方、UIデザイナーは、主にユーザーが触れる「モノ」を通したデザイン全てに責任を持ちます。

また、ここでいうUIデザインの対象は、表層的な見た目のデザインだけではありません。

ユーザー体験を考慮した構造の設計業務から、ユーザーに自然に受け入れられるような見た目や使い心地をデザインするところまで、ソフトウェアとして機能し、ユーザーに持続して愛されるデザインを横断的に行う職種だと思っています。

両職業に領域の差はあるものの、User Experience Design と User Interface Designという名前の通り、どちらもユーザーを起点としたデザインをする職種です。

ユーザーにとって良い体験を提供し続けられるように、ユーザーの理解だけではなくビジネスの理解もしたうえでデザインをするという部分は、少なからず共通していると思っています。

—— 似た職種では、プロダクトマネージャーと比較されることも多いと思います。

たしかに他社では、弊社のUXデザイナーが担当する領域を、「プロダクトマネージャー」の仕事だと定義していることもあります。

ただ、プロダクトマネージャーとUXデザイナーは、似て非なる職種です。両者の違いは「軸足の置き方」と「関与の深さ」にあります。

UXデザイナーは「ユーザーの体験価値」に軸足を置き実際にユーザーの声を集めたり体験の設計をしたりする職業ですが、プロダクトマネージャーは「プロダクトの成長とそれを支えるチームを率いて意思決定を行うこと」に軸足を置いている職業です。

どちらがいいという話ではなく、どの領域のプロフェッショナルかが明確に違うのです。

UXデザイナーに求められる素質とは?

—— UXデザイナーとして活躍するために、必要なスキルや素養を教えてください。

ビジュアルデザインのようなテクニカルスキルは、必ずしも必要ではありません。というのも、UXデザインとは、体験という目に見えないものをデザインする職業だからです。

テクニカルスキルよりもマインドセットやスタンスが重要であり、特に「共感力」が求められます。

Goodpatchのようにクライアントワークに携わるUXデザイナーは、あらゆる業界のサービスのデザインを任されることになります。

しかし、UXデザイナー自身が、それらのエンドユーザーであるケースはそう多くありません。

すると、自分とは属性の異なるユーザーを理解する必要があります。ユーザーの行動を知り、行動の背景や環境を深く理解しなければ、どのような体験が理想的なのかが分からないからです。

そこで求められるのが、共感力です。

例えば、私は普段女性雑誌を全く読みません。しかし、誰が読者なのか、どのような理由で読むのかを理解しようとすることはできます。この“Why”を理解するために、ユーザーに興味を持ち、共感をすることは、UXデザイナーに必要不可欠です。

もう一つ大事なのが、「無形の価値」を知覚する力です。

「ユーザー体験」とは、使い心地や安心感といった、目に見えない「コト」の集合です。こうした無形の「コト」が生み出す価値を知覚し、形にできるよう概念を言語化し、実際のモノに落とし込めなければ、UXデザイナーとして価値を発揮することは難しいでしょう。

—— 共感するためには、どういったアプローチや方法を取るのでしょうか?

とにもかくにも一次情報に触れることが重要だと考えています。

「無形の価値」を知覚するには、ユーザーヒアリングなどを通じて、まずはエンドユーザーが何を思っているのか、どんな行動をしているのか、それがなぜ起こっているのかを肌で感じなければいけません。

その一次情報を言語化していく過程で、彼らの思考を理解し、インサイトを導き出すことができるんです。

一方で、共感には好奇心が必要不可欠だとも思います。好奇心がない限り、どんなに一次情報にアクセスしても、ただのデータ収集で終わってしまうからです。

「ユーザーはいったい、どのような価値を求めているんだろう」と理解度を上げたうえで、そこから意味を解釈し、ユーザーが本当に求める価値に転換するところに面白みを感じる気持ちがあれば、UXデザイナーの肝心要である「共感力」や「知覚力」が育っていくと思います。

—— 事業提供者とユーザーの向いているベクトルが違う場合や、その板挟みになることもありそうです。

事業提供者が、自らの意向やビジネスロジックだけでサービスやプロダクトを設計してしまうケースは多々あります。

例えば、経営者や事業責任者は、その性質上どうしてもビジネス的な観点が先行しがちです。そのため数字やビジネスモデルにだけ目がいってしまい、エンドユーザーの視点がなおざりになってしまうこともあります。

そんなとき、GoodpatchのUXデザイナーには、事業提供者のWillと、ユーザーの本質的なニーズを接着させる役割が求められるともいえます。

ビジネス価値とユーザーの体験価値のどちらかという二項対立ではなく、これらの両面を理解し、どちらも欠けることなく循環し持続的に成長し続けるサイクルをつくることが重要です。

UXデザイナーになるには?

—— 國光さんが考える、UXデザイナーに向いている人の特徴を教えてください。

繰り返しになりますが、好奇心や共感力がある人です。もう少し深掘りをすると、「人に向き合える人」だと思います。

GoodpatchにおけるUXデザイナーの役割は、クライアントが望むものを言われた通りにつくる、受託制作のような仕事ではありません。デザインパートナーとして、事業提供者やユーザーとサービスやプロダクトを共創し、一緒に価値を創出しながら、それを持続的に提供できる形に近づけることだと思います。

事業提供者が掲げるビジョンや思いの実現に向けて、ビジネスを推進するチームとユーザーの両者に向き合い、本質的な課題解決や価値創出をすることに、真正面から取り組む誠実さが求められます。

もちろん事業会社であっても、求められるスタンスは変わらないはずです。

—— 國光さんはこれまで、グラフィックデザインやWebデザインを担当していたと聞いています。未経験からUXデザイナーを目指す場合、どのようなバックグラウンドが求められるのでしょうか?

デザイナー経験があるから有利ということはなく、どのような職種からでも転職は可能です。

事実、Goodpatchには、様々なバックグラウンドのUXデザイナーが在籍しています。

私のように手を動かすデザインから上がってくる人もいれば、エンジニアやディレクターをしていた人がセカンドキャリアでUXデザイナーになることも少なくありません。いわゆる技術職ではなく、コンサルタントや営業職から転身する人もいます。

—— UXデザイナーとして、持っていると有利な資格はありますか?

必須要素ではありませんが、「人間中心設計(HCD)専門家」という認定制度があり、UXデザイナーやUXデザインにかかわる職種の人は、資格を取得しているケースもあります。

人間中心設計(HCD)とは、UXデザインにおいて大切な、人間(=ユーザー)を中心としたモノづくりのことです。HCD専門家とは、このHCDに必要な能力・技能・知識を満たしていると、HCD-net(人間中心設計推進機構)によって認定された人を指します。

勉強して試験を受けるわけではなく、実務経験が審査の対象です。そのため、Goodpatchには認定資格を持っているメンバーも少なくありません。

—— UXデザインに携わる中で、参考にした書籍はありますか?

参考になったのは、『THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - Tools – Cases-領域横断的アプローチによるビジネスモデルの設計』です。

先に説明したUXデザインの3領域のうち、「Product UX Design」の領域から、「Service UX Design」や「Strategic UX Design」の領域に踏み出すきっかけになったのがこれらの書籍です。

当時、プロダクトの体験を考えるだけでは解決できない課題が無数にあることを痛感していたのですが、書籍を通じて「サービスデザインやストラテジーのレイヤーまでUXデザインの対象を広げてもいいんだ」という気付きを得ました。

—— 全く関係のない、いわゆる「デザイン」の文字が付かない領域の知識が、仕事を進めるヒントになることもあるでしょうか?

もちろんあります。デザイナーの名がつく職業は、「発想力が求められる」とよく言われますが、これは「リフレーミング力が強い」と言い替えることができます。

というのも、デザイナーは、「このパターンを他のジャンルで組み合わせるとどうなるのか」といった、横展開的な発想をしていくことが多いからです。完全なゼロベースで特別なアイデアを発想していくケースは多くありません。

そのため、他事業のドメイン知識や業態構造だけでなく、あらゆる知識を広く知り、なおかつそれらの知識をリフレーミングできるくらい構造化して深く理解することが、デザイナーの大きな武器になります。

UXデザイナーの市場価値は上がる?

—— 人気が急騰しているUXデザイナーですが、今後も有望な職種であると思いますか?

UXデザイナーが担当する職域の価値は今後も高まっていくはずです。

ただ、職種としてのUXデザイナーは、今後なくなってもいいのではないかと考えています。

なぜなら、UXデザインは、あくまで目標達成のための手段の一つだからです。UXデザインはUXデザイナーのみならずユーザーに向き合う全ての人たちが取得すべき技能であり、特定の職種が独占する意味はありません。

特に近年は、「ユーザー中心」の考え方が、職種を問わず浸透している企業が増えています。

営業職やカスタマーサクセスといった非デザイナー職が、UXデザインの考え方に基づいて事業を推進している事例も散見されるほどです。

今はまだ、UXデザインの技能を持って事業をリードできる人が少ないため、「UXデザイナー」という冠が付いています。

しかし、その技能を持つ人が各組織に在籍していれば、究極的にはUXデザイナーがいなくても問題ないはずです。

—— UXデザイナーとして獲得したスキルは、その後のキャリアパスにおいてどのような職種に生かされますか?

UXデザインとは、「本質的な課題を特定し、求められる価値を定義して、体験に落とし込む」ことだと考えているので、あらゆる職業に横展開できます。

ユーザーへの共感や価値の創出が得意な人は事業責任者になる選択肢もありますし、組織を見る立場としてCOO(Chief Operations Officer)やCDO(Chief Design Officer)になる選択肢もあります。

あとは、似ている職種として例示したプロダクトマネージャーになって、プロダクト全体を掌握することもできるでしょう。

—— 最後に、UXデザイナーになりたい学生や社会人に向けて、メッセージをお願いします。

私がUXデザインに心を動かされている理由は、「ロジックとエモーションを接続させる」仕事だからです。

サービスやプロダクトには、ビジネスとして持続可能なロジックの設計が必要不可欠です。

そして同時に、ユーザーは人間でありエモーショナルな生物なので、感情に訴えかける体験の設計も大切です。

この、一見すると相反する両極をつなぐ職業がUXデザイナーであり、これを実現できるビジネスパーソンはそう多くないと思っています。だからこそ、やりがいを感じるんです。

また、私は仕事選びにおいて、「何をするのか」よりも「誰にどんな価値を届けるか」を大事にするべきだと考えています。

自身の価値観として「仕事で誰にどんな価値を届けたいのか」を自覚できれば、働く業界や業種はさほど重要ではないことに気が付くはずです。

事業会社かクライアントワークか、商社かコンサルか……といった違いは、さまつなものだと思います。

皆さんが「仕事で誰にどんな価値を届けるか」を定義できたときに、UXデザイナーという仕事で発揮できる価値が大きいと感じたのであれば、ぜひその道を目指してほしいです。

合わせて読む:【秘技5選】ビジネスにも効く「デザイナーの思考プロセス」

取材・文:鈴木朋宏、編集:オバラ ミツフミ、デザイン:松嶋こよみ、撮影:遠藤素子