営業には“公式”が存在する

—— 若いビジネスパーソンには、営業で成果を上げるのに苦労している人が少なくないと聞きます。営業職として成果を上げる人には、やはり話し上手な人が多いのですか?

「活躍している人もいる」だけであり、その限りではありません。

というのも、営業活動には、商談準備に代表される前工程と、商品購入の意思決定を促す後工程が存在するからです。

たまに誤解されますが、「お客様を言葉巧みに説得するのが営業の役割」というのは間違いです。話し下手な人でも成果を上げるチャンスがありますし、むしろ、相手の話を引き出すのが得意な人のほうが、お客様が「納得して」購買に至るケースが多いのです。

「なかなか話を聞いてもらえない」「必死に商品の魅力を説明しても成約に至らない」と壁に直面している人は、そもそも努力の仕方を間違えている可能性があります。

営業職として活躍したいのなら、まずは、営業活動の“売れるメカニズム”について正しく理解しましょう。

—— 営業活動の前工程と後工程について、詳しく教えてください。

営業プロセスは、7つのプロセスに細分化できます。

しかし、今回はよりわかりやすくするために、

商談準備

関係構築

ファクトファインディング(課題設定)

プレゼンテーション

クロージング

の5つのステップに集約して説明したいと思います。

商談準備と関係構築、ファクトファインディングが商談の前工程で、プレゼンテーション、クロージングが後工程と定めています。

前工程は、「課題を解決することが緊急かつ重要だ」とお客様に気づいてもらうためのプロセスであり、適切な課題を設定する力が問われます。

後工程は、「課題の解決に自社の商品が最適である」ことを証明するプロセスであり、商品のマッチング度合いや競合他社と比較した際の競争優位性が問われます。

いわゆる「話し上手」として想像される営業職は、後工程のプレゼンテーションやクロージングにあたります。

しかし、実態としては、前工程でお客様が取り組むべき課題を設定できない限り、いくら話しが上手くても商品の必要性を感じてもらうことはできません。

—— 話し下手でも、最適な課題設定ができれば、営業職として成果を上げられる可能性があるのですね。

その通りで、まさに課題設定の成否が契約獲得の明暗を分けます。

特に、新規の顧客にアウトバウンド(売り手側から買い手側に営業するスタイル)で営業をする場合は、適切な課題設定ができるかどうかが、成約の70%以上を決めるといわれています。

ところが、商品の購入を検討していないお客様に、営業が必死になって商品の紹介をしたり、機能の説明をしたりする姿が目立ちます。

口先では「質問型営業・提案型営業が重要だ」といいながら、自分の自慢話をするように、会社や商品の話を延々と話し続け、お客様がうんざりしている……なんてことが多いのです。

購買検討の「どの段階にいるか」によって、お客様の関心事は異なります。

買うつもりがなければ、知りたいのは「必要性」ですし、買う意欲が高まっていれば、「その商品が適している」理由を知って、納得したものを買いたいはずです。

従って、売り手側はセールスプロセスを細かく分解して、プロセスごとにお客様の関心に合わせて、やるべきこととやってはいけないことの判断軸を持つことが必要なのです。

事前準備とは、質の高い仮説構築

—— 5つのステップについて、それぞれ解説してもらえますか?

営業活動の第一段階である事前準備とは、一言で表現すると「仮説構築」です。

いきなり電話をかけて、やみくもに自社商品の説明をしても、購入を検討してくれる可能性はほとんどありません。自分にとっても、相手にとっても時間の無駄です。

営業は基本的に、「自社の商品を購入するメリットがある」お客様にするものなので、まずはその可能性の有無を調べる必要があります。

私が実践しているのは、お客様を3C分析することです。

自社を3C分析する人はよく見ますが、営業活動を成功させるには、それだけでは不十分。お客様の視点に立ち、どうすればもうかるのかを考えれば、仮説の精度が向上します。

お客様が営業したい相手はどんな会社で、どんな商品を販売していて、どんな競合がいるのか。

それを理解できれば、お客様が取るべきアクションの道筋を立てられ、そこに自社の商品が一役買うことを説明できるようになります。

コーポレートサイトをくまなく見ただけで事前情報をした気になってしまう営業職が少なくありませんが、「やって当たり前」のレベルです。

僕であれば、お客様の競合から営業を受けることもあります。「御社が考えている競争優位性は、競合他社の脅威ではない」ということを、事実をもって説明できるからです。

極端な話をすると、営業は多くの場合、欲しくもない商品を必要のないタイミングで売りつけてくる邪魔な存在です。

しかし、耳寄りな情報を一つでも提供できるなら、状況は一変します。邪魔者から「役に立つ人」に変わるからです。

その時点では購入に至らなくても、「また話を聞いてみよう」と思ってもらえますし、タイミングによっては「話を聞きたい」と連絡をくれることもあります。

毎回そこまでするのは大変かもしれませんが、そこまでやって事前準備だという心持ちでいることが重要だと思います。

信頼を生む論理と情理のバランス

—— 商談準備は、次のプロセスの関係構築にも関係がありそうです。

まさに5つのステップは、それぞれが密に連携しています。

商談準備が関係構築と密接するように、お客様と良好な関係が築けなければ、的確な課題設定(ファクトファインディング)を実現できません。聞きだせる情報の量や質に、差が生まれてしまうからです。

例えば、お客様が「人が足りなくて売り上げ目標を達成できない」という悩みを抱えていたとしても、具体的に何人の営業職が足りないのかがわかりませんし、そもそも成果が上がっていない要因は人数ではない可能性もあります。

正しい原因を特定して事実をつかまない限り、最適な提案はできないのです。

正しい原因を特定するには、話を掘り下げたり、示唆を与えてみたり、ときには問題提起をする必要があるかもしれません。

しかし、お客様から信頼されていない状態で根掘り葉掘り話を聞こうとしても、核心に迫るどころか、拒否感は強まるばかりです。

このような観点から、各ステップを適切に前進させるためには、近接する一つ前のステップでお客様の不安・不満・反論といった「買わない理由」がないことを確かめ、合意しながら進めていくことが大切なのです。

—— どうすれば、お客様は信頼してくれるようになりますか?

会社だけでなく、営業職自身に「信用」と「興味」を抱いていただくことです。

そもそも、信用と信頼は違います。

信用とは、クレジットカードの信用調査という言葉があるように、過去の実績や事実に対して行うものです。一方で信頼とは、信用や実績を源泉として未来に対して行うものです。

つまり「信用」のないところに「信じて頼る」という期待は存在しえないのです。こうしたことから、会社紹介をする際には、信用に値する情報(実績・沿革・資本・取引先など)が含まれていることを確認します。

しかし、実績や業務内容(What)に焦点をあてるだけでは、単調な上に自慢話のように聞こえてしまいます。

そこで取り入れていただきたいのが、興味を抱いてもらえるような、情理的な情報の提供です。

「なぜ創業したのか」「どんな問題を解決するために生まれたのか」といった、“Why”を起点としたエピソードにはドラマやストーリーが生まれ、お客様の感情を揺さぶります。

論理と情理の要素を踏まえて会社紹介の構成を練り直すだけでも、随分とお客様とのコミュニケーションは円滑になるでしょう。

問題を課題に転換する

—— 抜かりない商談準備と関係構築の次は、課題を特定するファクトファインディングに移行すると。

ここまでいろいろと話をしましたが、営業職がやるべきは、つまるところ「お客様の抱えている問題を課題に転換すること」です。

課題が特定でき、その解決に自社の商品が効果を発揮するのであれば、理論上でいえば商談は成功します。

つまり、お客様の課題を抽出するファクトファインディングは、営業職が最も力を発揮すべきプロセスだといえます。

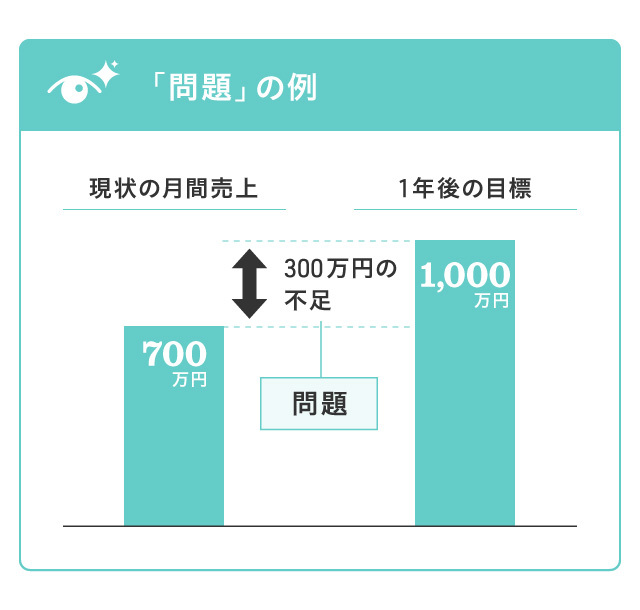

ファクトファインディングの際に覚えておくべきは、「問題と課題は違う」ということです。

例えば、1年後に月1000万円を売り上げることを目標にしていたお客様がいたとします。しかし、現状は毎月の売り上げが700万円です。目標と現状の間にギャップがありますよね。月の売り上げが300万円足りない、これが「問題」です。

この問題を解決するには、問題を引き起こしている原因を特定しなければいけません。原因が特定できると、それを解決するための方法や取り組みが見えてきます。

その取り組みを「今やることが重要だ」という示唆を与えることができれば、お客様の「課題」が設定できるという考え方です。

“売れない営業”は、問題に対して提案しています。「目標に対して300万のビハインドがありますね。それなら、人を採用して商談数を増やしましょう」といった具合です。

しかしお客様は、問題を解決する最適な手段が採用だと納得していません。しかも大抵の場合、お客様は問題を把握しています。

把握していながら対策を図っていないことが多いため、お客様が購入を高い確度で検討していない限り、問題に対する提案をしても具体的な案件に進みません。

しかし、問題を課題に転換させられたらどうでしょう……?

.jpg)

このように問題から原因を掘り下げ、示唆を与えていくことで、お客様の抱えている問題が課題に転化し、購買検討のイベントが始まるのです。

ヒアリングの2時間以内が勝負

—— ファクトファインディングが終わると、営業活動の後工程に入っていきます。

プレゼンテーションとクロージングですね。

ここまでくれば、営業活動の大半は終わっているといっても過言ではありません。

自社製品が課題解決の手段になっていれば、後は適切な提案ができさえすれば、商品を買ってもらえるからです。

ただ、お勧めの考え方やテクニックはあります。

例えば、初回訪問後に、個別の提案書を作成してプレゼンテーションをする場合なら、「商談議事録をそのまま提案書に書く」というもの。

僕の経験上、初回の訪問後から次回の提案までの期間において、最もお客様への情熱が高まっているタイミングは「商談直後」です。

同じように、盛り上がった商談の直後は、お客様も期待に胸を躍らせているはずです。

熱量が高いうちに資料をつくれば、商談で飛び交っていたキーワードを資料に盛り込めたり、少し青くさいキャッチーな表現を盛り込めたりもします。

要するに、誰にでもできる提案にならないということです。

しかし、時間が経過してから資料をつくりはじめると、熱量が下がっているので、どうしても既視感のある提案になりがちです。さらにいえば、商談を思い出すのにも時間がかかります。

商談後にいきなり資料をつくるのは難しいと思いますが、商談内容の議事録をベースにアウトラインをつくっておけば、これらの問題点を解決することができます。

大切なのは、どのお客様にも1対1で向き合っていることを忘れないこと。そうすれば、いつでも「お客様のための提案」ができるようになります。

営業職には、他社商品との違いを認識してもらうトークスキルや、お客様をもうけさせるビジネススキルが求められます。

誰にでも務まる仕事ではなく、非常にクリエーティブな職業です。

しかし、正しいプロセスを理解し、営業の基本のレシピを押さえれば、きっとあなただけの営業スタイルが見つかるはずです。

そのヒントは拙著『セールス・イズ』を手に取っていただければ幸いですが、「話し下手だから成果を上げられない」なんてことは決してありません。

「なかなか成果が出ない」と苦しんでいたり、「もっと成果を上げられるようになりたい」と思っていたりするのなら、プロセスを細分化し、それぞれで最適なアプローチができるよう行動を見直してみてください。

きっと、昨日より今日、今日より明日……と成長していけるはずです。

合わせて読む:【仕事の未来】2021年、営業に求められる「3つの力」

取材・文:オバラ ミツフミ、デザイン:岩城ユリエ、撮影:遠藤素子