今も昔も、「普通」の会社員

森 今でこそ、こうして副業をテーマにインタビューを受けていますが、3年前までごく普通の会社員でした。

新卒で大手飲料メーカーに就職し、3年間の営業を経て、人事部に異動。今は、新規事業の部署で、フルタイムの正社員として働いています。

そんな私が、なぜ副業で本業の倍の収入を得ているのか。きっかけは、「本業で編み出した仕事の効率化のメソッドを、社外の人にも伝えたい」という、極めてシンプルな動機でした。

仕事の効率化といっても、エクセルやパワーポイントのスキルではありません。

私がテーマにしているのは、「アウトルック」。Gmailを抑えて、日本で最も利用企業が多いと言われているメールソフトです。

意外に思われるかもしれませんが、メールがデスクワークに占める時間は実はとても多い。エクセルやパワーポイントをはるかに上回る、年間500時間です。

アウトルックが時短のカギになると発見したのは、人事部で働き方改革担当になったときのこと。

いろんな社員の作業画面を一日中観察していると、想像以上にメールに使っている時間が多く、無駄な作業にあふれていると気づきました。

たとえば、メールの「フォルダ分け」。目当てのメールを探しやすくするために、取引先ごとにフォルダを分けている人も多いでしょう。

ですが、このフォルダ分けには、あまり意味がありません。

というのも、検索機能を使えば一発でメールを探せるからです。むしろフォルダ分けによって無駄なフォルダの行き来が増え、フォルダに分類できないメールへの対応コストも奪われてしまいます。

他にも、10個のショートカットキーを覚える、画面設定をカスタマイズするなど、少しのテクニックで、簡単に時短ができるのに、なかなか知られていない。

そこで、自分で手を動かしながらアウトルックの時短術を体系化し、仕事の合間で社内向けセミナーを始めました。

これが予想以上の反響で、社内のさまざまな部署・チームからセミナーの依頼が来るように。回を重ねるうちに、90分ほどの内容で、年間100時間、うまくいけば200時間ほどの時短になるとわかりました。

現在は、社外のビジネスパーソン向けにセミナーを行ったり、SNSで情報発信をしたりしています。大手企業を中心に50社ほどの法人にも講師としてお声がけいただいていて、「アウトルック時短」の浸透にやりがいを感じています。

身近な場所に「副業のタネ」はある

副業というと、普段の仕事や趣味の延長を想像する人が多いと思います。

「マーケターが、週末だけ友人のスタートアップを手伝う」「カメラが好きな人が、アフター5にカメラマンをする」といったケースです。

もちろん、それらも素敵な副業ですが、多くのビジネスパーソンは、「そもそも副業にできるような趣味がない」「普段と同じ仕事を週末にするのはなあ」というのが本音ではないでしょうか。

ですが、実は身近な場所に「副業につながるヒント」が隠されています。

私も、もちろんアウトルックが趣味だったわけではありませんし、当時の仕事内容ど真ん中だったかと言えば、そうではありません。あくまで、サブ業務の一つです。

では、どうすれば副業につながる仕事が見つかるのか。その条件として、私は3つのポイントがあると考えています。

どういうことか、ポイントごとに説明していきましょう。

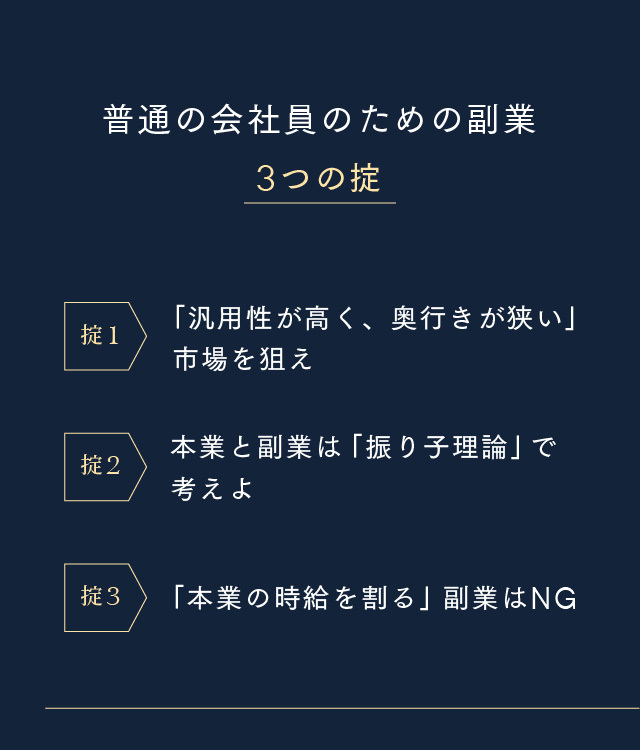

掟①「汎用性が高く、奥行きが狭い」市場を狙え

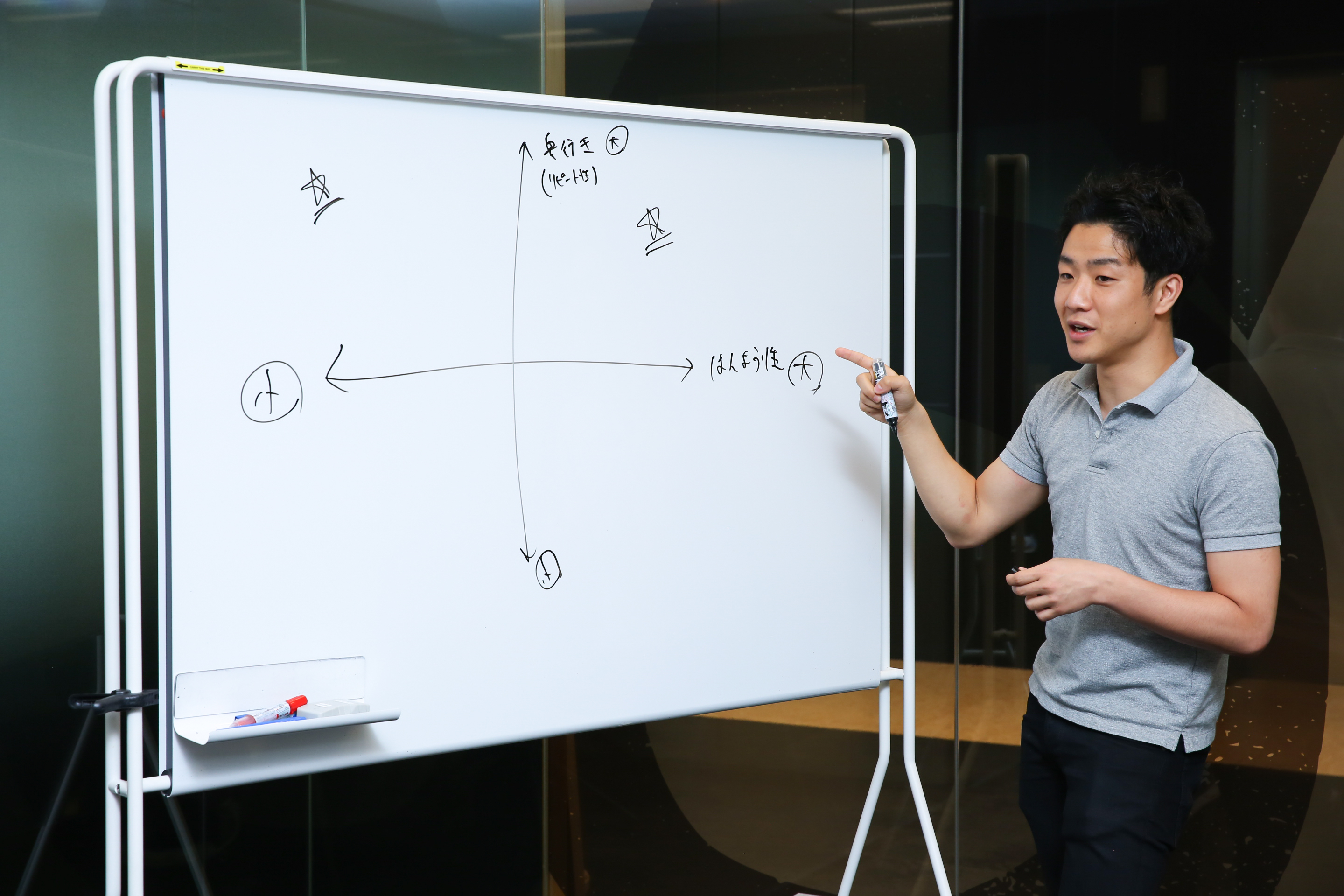

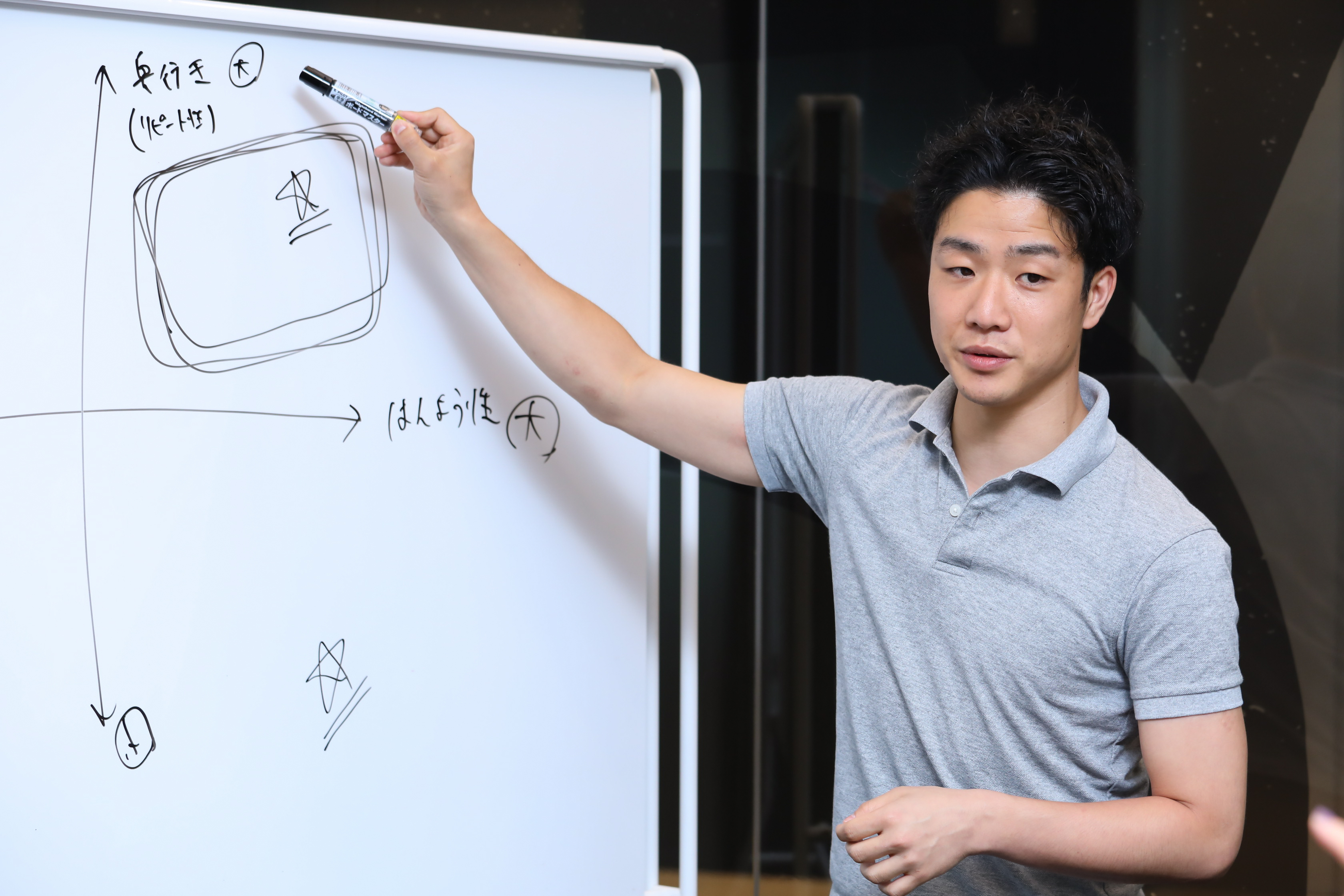

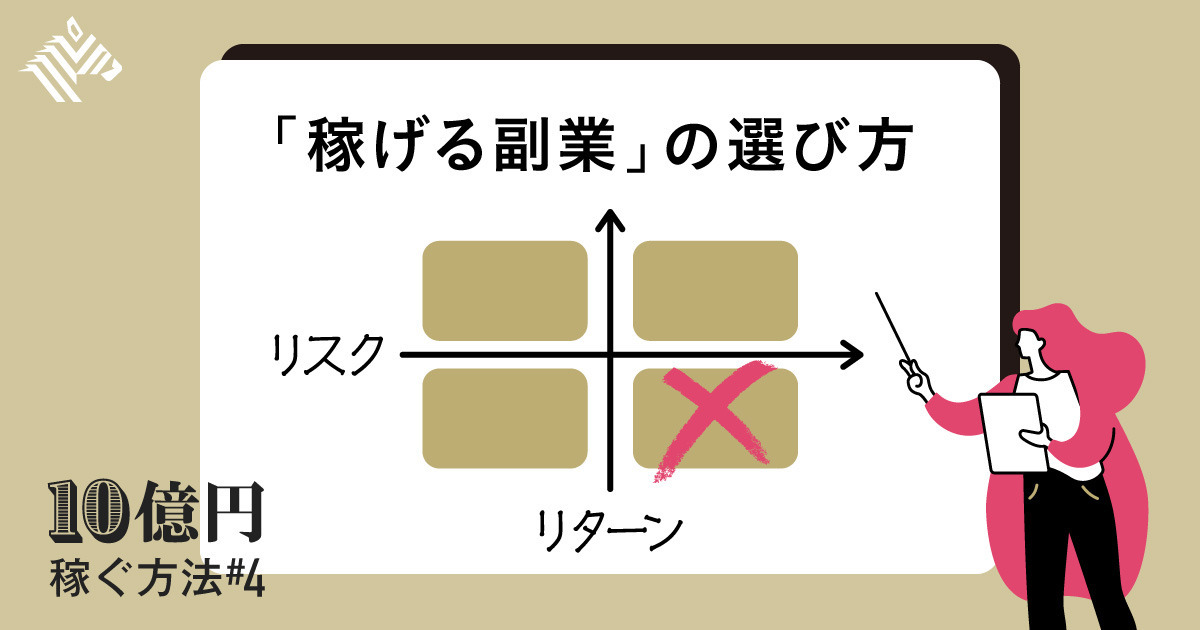

1つ目は、「汎用性が高く、奥行きが狭い」副業を見つけることです。

汎用性とは、「つくった商品をそのまま別の顧客に売れるかどうか」を指します。

たとえば、私のアウトルック術は、そのまま別の企業にも横展開できますが、ライティングやコンサルティングなどは、当然納品物を顧客ごとにカスタマイズしなくてはいけません。つまり、汎用性は低い仕事と言えます。

一方の奥行きは、「同じ顧客から何回発注をもらえるかどうか」。その後の広がりを指します。

ライティングやコンサルティングは、継続して発注が見込めるので奥行きは広いですが、アウトルック術のセミナーは一回受ければそれで済むので、リピートはほぼありません。

そう考えると、「手間がかからず、リピートで受注がもらえる副業(=右上)が最もコスパがいいのでは」と思った方も多いでしょう。

ここに、副業者が陥りやすい罠があります。というのも、コスパがいい分、すでに本業のプレイヤーがひしめくレッドオーシャンの可能性が高いのです。

投下できる時間や資本が少ない副業者は、なるべく本業者とは戦わないのが得策。副業は、汎用性が高く、奥行が狭い市場(=右下)を狙うのがベストです。

私が、アウトルック術というワンパッケージにこだわっているのも、この理由からです。

エクセル術やパワポ術……と、商品数を増やしてリピート客を増やそうとすると、顧客を探す手間は省けますが、本業のセミナー講師と競合してしまう可能性が高くなる。そして、いつしかコモディティ化してしまいます。

「一発で顔を覚えてもらえる名刺交換術」でも「笑いの取れる年下との雑談術」でもなんでもいいので、ニッチかつ汎用性の高い領域で、自分の「得意」から副業を探していくのが近道でしょう。

掟② 本業と副業は「振り子理論」で考えよ

2つ目は、本業と副業の距離を離すこと。

私は「振り子理論」と名付けていますが、本業と副業の仕事内容は、なるべく遠いほうが、振り子の幅のように得られる果実が大きいのです。

たとえば、不動産業界の営業パーソンが、毎週休みの日に知り合いの不動産屋さんの仲介を手伝うとします。

もちろん、短期的な目で見れば、お金ももらえるし、知り合いにも喜んでもらえるでしょう。

ですが、本業の延長なので自己成長はあまり見込めないし、長い目で見れば明らかに利益相反で、本業から逆風にさらされるリスクも高い。あまり、サステナブルな副業とは言えません。

それよりも、仲介のノウハウを生かして、別業界でセールスをしたり、トークスキルを売りに「説明のめちゃくちゃ上手いテニスコーチ」として活動したり。

副業と本業の距離を離したほうが、結果的に得られるスキルや、本業にも生かせる発見の総量が多いと言えます。

掟③ 「本業の時給を割る」副業はNG

3つ目は、「本業の時給を割る」副業はしないほうがいいということです。

当たり前だと思われるかもしれませんが、単価の低い仕事に追われて疲弊し、副業を辞めてしまう人は、実はとても多いのです。

もちろん、はじめからたくさん稼ぐ必要はありません。

私自身、社外向けのセミナーを始めて1カ月くらいは、大赤字を出していました。10人分の会議室を予約したのに、お客さんが1人か2人しか来なくて、悲しい気持ちになったのも一度や二度ではありません(苦笑)。

それでも続けられたのは、手応えがあり、必ずニーズのある市場だと確信していたからです。本業の収入もあるし、絶対に果実(利益)が出るまで掘り続けようと。

逆に、構造的に「これは頑張っても、本業以上の時給にはならない」と自明な副業は、あまりおすすめできません。本業にも身が入らず、両者ともに中途半端になってしまうリスクが高いからです。

副業のいいところは、いつでもすぐに辞められることです。

だから、勢いよく新しいことに挑戦してみて、ダメだったらまた領域をピボットして掘ってみる。それを続けるうちに、思わぬ金脈が見つかるのだと思います。

副業は「会社と対等に渡り歩く」手段だ

これまで、私は「会社員+副業」こそ最強の働き方だと考え、さまざまな場所で発信を行ってきました。副業は、失敗しても失うものがないし、むしろ収入やスキルなどリターンのほうがはるかに大きいからです。

それに加えて、最近は本業に向き合うマインドセットにも、副業がいい効果をもたらすと感じています。

会社にしがみつくのではなく、やりたいことがあるからこの会社にいる。だから、いま本業を頑張っているんだ、と自分に問い続けられるんです。

社内に新規事業を提案するときも、副業を始める前より胸を張って自分の意見が言えるようになりました。経営陣に「許可を頂く」というスタンスではなく、「共に議論する」という、本来あるべき姿で、会社と対等になれた感覚がありますね。

「誠意ある本業あっての副業」とは言うまでもありませんが、両者の循環をつくり出せれば、ビジネスパーソンとしての可能性が広がるのは間違いないと思います。

一度きりの人生なので、インパクトある副業にチャレンジする人が増えたら嬉しいですね。

合わせて読む:【保存版】副業で「年100万円」稼ぐために必要なこと

取材・文:高橋智香、編集:佐藤留美、デザイン:岩城ユリエ、撮影:遠藤素子