売り子バイトで気づいた就活の軸

—— 猪股さんは現在、アサヒ飲料でラベルレスボトルのマーケティングに携わっていると聞きました。アサヒ飲料に入社した理由を教えてください。

「日常に小さな幸せを届けたい」という思いが実現できる企業だと感じたからです。

きっかけとなったのは、学生時代に「引っ込み思案な性格を変えたい」と思い挑戦したビールの売り子のアルバイトでした。

せっかくやるなら売り上げトップを狙おうと思った私は、多くの顧客を獲得するために「どうすればお客様に喜んでもらえるか」を必死に考え、試行錯誤を重ねました。

その結果、努力が実って新人の中で売り上げ1位となり、新人賞をいただくことができたんです。

この経験で自分自身も成長できたうえ、日常のふとした場面で誰かに「ちょっと嬉しいな」と思ってもらえることで、自分が喜びを感じることにも気づきました。それで、「誰かの日常に幸せを添えること」を軸に就職活動をすることにしたのです。

食品メーカーからハウスメーカー、デベロッパーなどさまざまな業界を検討しましたが、「アサヒ飲料が自分の思いを最も実現しやすい企業だ」と感じました。

—— アサヒ飲料のどのようなところに魅力を感じたのでしょうか?

飲料は子どもからお年寄りまで幅広い世代にアプローチできるうえ、アサヒ飲料は多くのロングセラー商品を抱えているからです。

また、カルチャーフィットも入社を後押しした大きな要因です。

というのも、業界理解を深めるため、周囲の就活生に人気だった金融系の企業や保険会社も見ていたのですが、実際の仕事内容が自分にとってはイメージしづらく、社員の雰囲気もどこか自分とは違うような気がしたんです。

このような経験もあり、「長く働くのであれば企業の雰囲気も大切だ」と考えた私は、実際に社員の声をたくさん聞くように心がけました。

就職活動を通じて多くの企業の方とお会いしましたが、アサヒ飲料は実際に話したどの社員も活気に満ちて溌剌としていたため、「こんな人たちとなら、楽しく働けそうだ」と感じました。

マーケターは“分身”をつくれ

—— 入社後は、どんな仕事を担当してきたのですか?

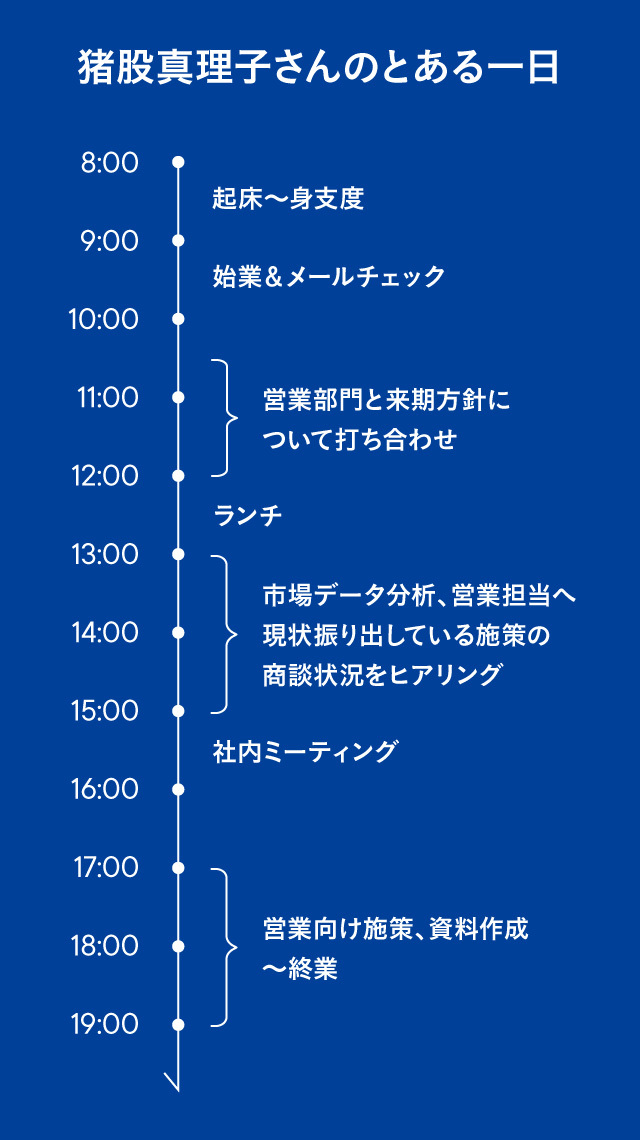

名古屋でエリア営業を3年、東京で3年半大手量販チェーンへの営業を経験したのち、現在はマーケティング本部で主に「アサヒ ラベルレスシリーズ」の販促戦略を担当しています。

これまで、ラベルレスボトルのメリットが楽しく理解できる動画を配信したり、ラベルレスボトルの環境保全への効果に関心を持ってもらうため、フェアトレード(地球環境や途上国にやさしい公正な国際取引)促進につながるオーガニックコットン製ハンドタオルの景品を制作したりしてきました。

—— 業務の中では、どのような苦労を経験しましたか?

営業時代に「商品のここが改善されればもっと売れるのに」と感じることが何度もあったので、その経験を生かせばマーケティング部門でも活躍できると思っていました。

しかし、実際にマーケターとなり、いざ会議で自分の考えた施策を発表すると、すんなりとは上長の承認がもらえず、落ち込むことが何度もありました。

マーケターはかかわっている全関係者に、戦略の意図を理解してもらい、自分の“分身”のように企画を進めてもらうよう率いていかなければなりません。

そのためには、各部門の方に熱意をもって戦略を説明することが大切です。しかし、当時の私は論理的に自分の考えを主張するのが苦手で、上長や他部門の社員からの指摘に対して言葉が詰まってしまうこともよくありました。

また、営業時代に比べると現場から遠ざかっているため、販促戦略を立てるなかで「本当にこの施策は消費者のニーズに沿っているのだろうか」と少し不安になることもあります。

それでも、商品をより多くの消費者に届けるためのカギを握っているのは私たちマーケターです。

営業の声をしっかりと盛り込みながら立てた戦略を、自信を持って推進する心の強さが重要だと日々実感しています。

—— 反対に、マーケターとしての醍醐味を感じる瞬間はありますか?

施策を実行するまでには泥くさい道のりがありますが、その分、自分自身で考えた施策で良い反響があったときの喜びもひとしおです。

例えば、営業担当者から「マーケティング本部で制作してもらった動画、取引先から分かりやすくて面白いと評判だったよ」と伝えられたときにはほっとします。

また、私たちが制作した景品がSNS上で「かわいい」「役に立つ」などの言葉を添えて投稿されているのを見ると、「大変だったけど、頑張ってよかった」と思います。

ラベルレスボトルはプラスチックごみの削減に貢献できるだけでなく、ラベルをはがす手間を省き、忙しい日々にちょっとした余裕を生むことのできる商品です。

今後も現場の声をキャッチアップしつつ、販売数を伸ばせるように貢献していきたいです。

異動はキャリアデザインシート勝負

—— 今はマーケティングの部門にいますが、入社後の営業への配属は希望通りだったのですか?また、アサヒ飲料は、別部署への異動を希望すれば意見が通りやすい職場ですか?

入社当初は希望通り、営業配属になりました。周囲の社員に話を聞くと、異動の希望が通りやすい環境だと思います。

異動に関しては、毎年5月にキャリアデザインシートを提出することになっており、別部署への異動希望をアピールする機会があります。

異動にあたり、面接や作文などはないので、このシートをいかに熱意を込めて書き込めるかがカギになると思います。

例えば、私が営業部門からマーケティングに異動した際は、「メーカーに入ったからには商品開発に携わってみたいと考えていたこと」「営業として現場の最前線に立って得た知見が、商品開発や販売促進活動に生かせること」などを盛り込みました。

—— 実際の業務を通じて感じる、入社前とのギャップはありますか?

入社前は、「仕事がうまくいかず、怒られる毎日を送るのではないか」と、社会人になることにどこか身構えていました。

しかし、実際に入社してみると、バックアップ体制が充実していることに驚きました。

弊社には長く「ブラザー・シスター制度」と呼ばれる、新入社員が指導役の先輩社員から仕事のイロハを学ぶ仕組みがあります。

新入社員1人に対して、各部署の3年目から8年目の先輩社員が付き、公私にわたり相談に乗るのです。

週1で1on1を行うだけでなく、ふとしたときに感じる細かい不明点も気軽に聞けるため、業務を行ううえでの不安が解消されやすく安心できました。

—— 「裁量権の大きい環境でチャレンジしたい」と考えている学生が多数いますが、猪股さんはアサヒ飲料に“若手に任せる文化”があると思いますか?

私が把握する限りでは、若手社員に期待する風土は幅広い部門に根付いていると思います。

実際に、私も入社4年目で大手量販チェーンの営業担当を任せてもらったり、7年目でマーケティング部での業務に就かせてもらいました。

もちろん、本人の意思が伴うことが最低条件ですが、「これをやってみたい」としっかり周囲にアピールすれば、チャレンジできる機会は与えられます。また、先に述べた「ブラザー・シスター制度」があるように、フィードバックをもらいやすい環境も整っていると感じています。

就職前に幅広い年代の人と対話を

—— 最後に、猪股さん自身の就職活動を振り返ってみて、どのような点が評価されて内定を獲得できたと思うか、自己分析をお願いします。

エントリーシートに関しては、一読してメッセージが100%相手に伝わることを意識して書いていました。

一緒に就活している友達や、ゼミの指導教官など、5、6人に添削を頼んでは書き直すことを繰り返し、ブラッシュアップしていきました。

大前提として、エントリーシートは人に読んでもらうものです。自分しか理解できないような書き方では、せっかくの熱意が企業に伝わらず、努力が無駄になってしまいます。

独りよがりにならず、他人の意見を謙虚にかつ積極的に取り入れてほしいです。

また、面接では、自分の主張に一貫性を持たせることを大切にしていました。とりわけ、エントリーシートに記述した内容と、面接での印象に矛盾がないように努めました。

私の場合はビールの売り子の経験をメインで話していたので、明るく、ハキハキとした口調で話すことを意識しました。

とはいえ、「エントリーシートから面接まで、一貫性を持たせること」と「自分に嘘をついて企業が欲しい人物像に合わせること」は違います。

エントリーシートや面接の準備をしていて「どこか無理をしている」と感じるのであれば、その企業が自分に合っていない可能性があります。

自分自身の就職活動の軸をその都度振り返り、等身大の自分で挑みたいと考えられる企業を選ぶのが大切ではないでしょうか。

ちなみに、飲料メーカーは扱う商品が多種多様で、さまざまな世代が商品のターゲットになります。

つまり、営業でも商品開発でも、時には自分自身とは全く異なるペルソナを想定し、仮説を立てなければいけない場面が多く出てきます。

そこで役に立つのが、幅広い年代の方と会話する機会を設けることです。

世代を超えた交流を重ねることで、自分が今まで意識したことのないような思考に触れ、物事を考えるときの視点を増やすことができます。

学内では同世代との関係が深まりますが、一方でバックグラウンドに大きな差がないことも多い。

ぜひ学外で新たなチャレンジをする機会をつくり、多くの刺激を受けてもらえればと思います。

合わせて読む:【鹿毛康司】データ分析よりも大切な「マーケティングの本質」

取材・文:小原由子、編集:伊藤健吾、デザイン:堤香菜、撮影:猪股真理子(本人提供)