最初の仕事は、議事録とリサーチ

—— まずは、自己紹介と、現在の仕事について教えてください。

ソン:EYで新卒4年目として働いているソン・スヨンと申します。これまで主に人事領域のコンサルティングを経験してきました。

現在は、ライフサイエンス系のクライアントを担当し、社員のエンゲージメント向上のプロジェクトや、働き方改革の支援を担当しています。

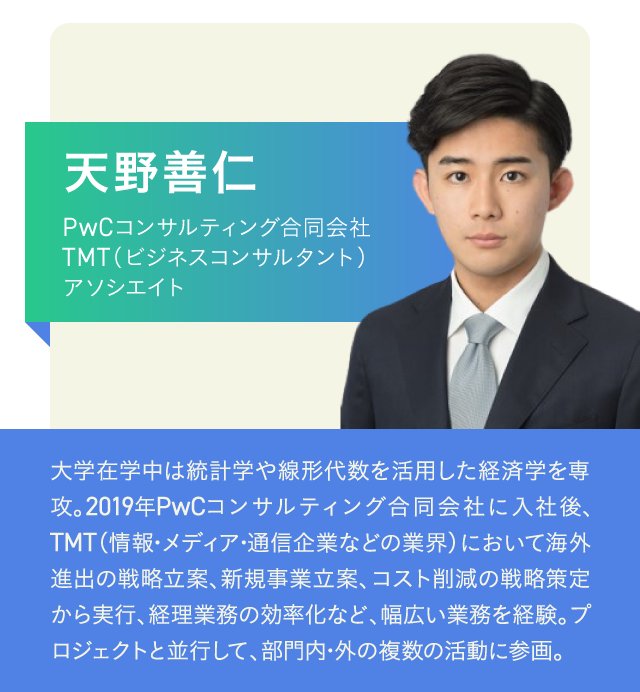

天野:PwC Japanの天野と申します。私は、今年の4月で3年目を迎えたところです。

現在は、コンサルティングの部隊に所属し、TMT(情報・メディア・通信企業などの業界)という通信業界のお客様をメインに担当しております。

総合コンサルというところもあって、戦略系から実行まで幅広く業務はやっています。

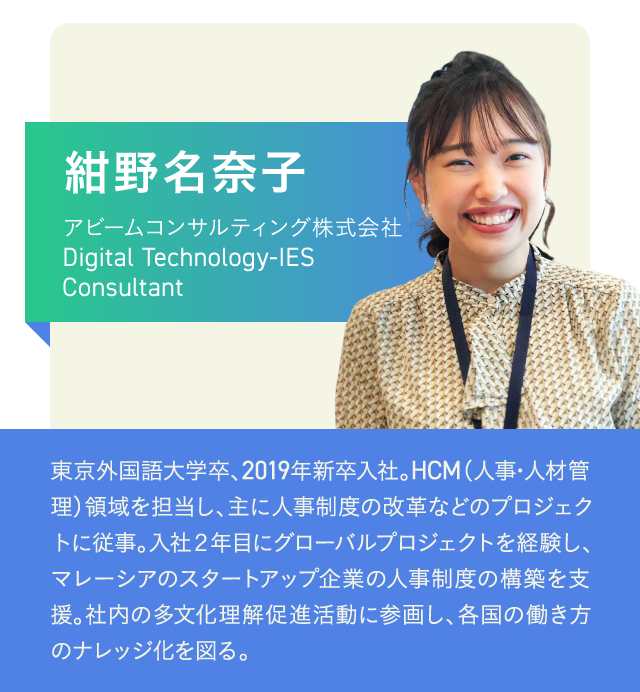

紺野:アビームコンサルティングの紺野と申します。私も天野さんと同じく、今年で、入社3年目になりました。

私は今、HCM(人事・人材管理)という人事組織のコンサルティング部門に携わり、主に人事制度の改革などのプロジェクトを担当しています。

—— 入社して最初に携わった仕事を教えてください。

ソン:EYに入社してすぐ、日系製造会社の人事制度改革のプロジェクトに配属されました。

最初は、ミーティングの議事録を取ったり、報酬に関する他社事例を調べるなどリサーチ業務がメインでした。

1年目の初めの頃は右も左も分からず、人事領域の知識も不足している状態でしたので、リサーチ業務やクライアントに対するヒアリングで、キャッチアップしていくのに精一杯でした。

ただ、ヒアリング結果をまとめたり、毎月決まった日に帳簿を締めたりする月締めの作業も、最終的にはお客様に届くところにつながる仕事なので、やりがいは1年目から感じていました。

天野:僕もリサーチや議事録を担当することがほとんどでしたね。

入社して5月の半ばに新規事業立案のプロジェクトに配属されました。

ただ、プロジェクトワークのやり方やビジネスの進め方なども一切分からなかったので、とにかくルールに縛られるのではなく、量とスピードで自分のバリューを発揮しようと努力していました。

その成果もあり、冬くらいからは役員の前で、発表する機会などもいただけるようになりました。

紺野:私も1年目は先輩のサポートから始まることが多かったです。

例えば資料の一部を作ってみてと言われ、作ってみても、フィードバックが本当にたくさん返ってくるんです(笑)。

スライド1枚取ってみても「これって何を言いたいんだっけ?」「これってお客さんに何を伝えたいんだっけ?」など、1つずつフィードバックがたくさん返ってくる。

それに驚いて、直して、みたいなところからスタートしましたね。

—— そこから徐々に、2年目、3年目とやれることが増えていく。

紺野:そうですね。2年目になると担当する領域が増えてきます。

私は人事周りを担当しているのですが、その中でも報酬管理、例えば、ボーナスや昇給の決め方を丸々経験させていただきました。

1領域を丸ごと担当することで成長を感じましたし、お客様がマレーシアのスタートアップ企業だったこともあり、海外の人事の方と制度構築を私主体で任せてもらえたことで、ステップアップできました。

3年目になると、チームを見るという仕事が増えてきます。

チームメンバーの進捗を確認したり、上司にエスカレーションすべきものと、しないで対処できるものを判断するなど、今まさにそこを練習し、苦戦しながら挑戦中ですね。

ソン:私も同様に、2年目で1つの大きな領域を担当させてもらいました。

3年目では、スタッフからシニアになって、プロジェクトの1領域のオーナーとしてお客様の第1窓口となりました。

今までは、チームとしてサポートする側だったのが、主体となってお客様と接し、莫大なフィーを払っていただく中で、プレッシャーを感じると同時にやりがいも増えてきました。

自分が直接、お客様のお役に立つ良い課題解決策を提供できるのは、一番の楽しさでもあります。

泣きながら、インプット

—— これまで働いてきて、「これはきつかった」という経験はありますか?

天野:クライアントワークなので、突発的に忙しいときはあります。

例えば、完全に仕事が終わって、次の日から休みだと思っていた日があったんですね。

その日は、夕方にサッカーの試合を観に行こうとしていたら連絡が来て、明日提出しなければいけない部分がまだ残っていて。

その日は夜の9時に家に着いたのですが、朝の4時か5時ぐらいまで、作業をして何とか提出することができました。

ソン:私も今パッと浮かぶタフな経験は2つあります、恥ずかしいのですが(笑)。

1つは、イギリス、インド、シンガポール、タイ等、さまざまな国籍のメンバーが参加する会議を仕切る役割を担ったグローバルプロジェクトにアサインされた時です。

皆さんの英語のアクセントが違いすぎて、はじめは何を言ってるか分からなくて。

皆さんあちこちでいっぱいしゃべる。私が仕切る前にしゃべる。どう回したらいいんだと。その定例会は毎回、大変でしたね。

もう1つは、長い間担当していた人事領域とは全く別のテーマに携わった時です。炭素の排出をどのように減らすか?というお題を戦略的に考えるというものでした。

全く前提知識がないところから、炭素価格や炭素の取引に関する数式や論文を大量に渡されて、それを全部読みました。

これはさすがに、3日ぐらい泣きながらやりました。

紺野:私も突発的な出来事として、急遽1週間お客様の企業に出社することになった経験があります。

プロジェクトも終盤になり、「あとはお客様がデータを登録したら、稼働できる」という段階で、お客様側のデータ入力作業が全く進んでいないということがありました。

実作業者の方が、新システムの使い方に戸惑っていて、ファイルにどうデータを入力したらいいか分かりません、保存方法が分かりませんという状況だったんです。

その状況は、チームとしても想定していなかったので、どうしようとなって。

私は当時、1年目だったのですが、「紺野、今から1週間お客さん先に行け。お客さんの隣で仕事をしろ。」ということになり、急遽そちらに毎日出社して、その方の隣で仕事をすることになりました。

選んだ理由は、人と環境とスキル

—— 就職活動中は、どのような業界や職種を受けていましたか?

天野:僕は総合系コンサルティングファームに絞って受けていました。

戦略系コンサルティングファームも魅力的だったのですが、現場の実務が分からないと、ただ画を描くだけになると思い、戦略の立案も実行もできる総合系コンサルティングファームに絞っていました。

ソン:私も同じく総合系コンサルティングファームと、その他には、広告代理店も受けていました。

私自身も外国人なのですが、さまざまな国で働きたいという思いが強く、グローバルで汎用性が高い仕事ができるかということを重視していました。

また、多くの人に影響を与えられるという観点から、会社や業界を選んでいたため、コンサルティングに加えて、広告代理店も受けていました。

紺野:私も総合系コンサルティングファームを中心に、他の業界だと、人材業界、教育業界も受けていました。

「誰かのターニングポイントに自分が立ちたい」という思いがあったので、その思いが実現しそうな業界でまず絞って、その中で少しずつ会社を選んでいきました。

—— コンサルタントという職業を選んだ理由を教えてください。

天野:僕は3つあって、まずは短期間でさまざまなプロジェクトを経験し、成果を出したいと考えたからです。

僕にとっては、商社のように10年で1つの大きいことを成し遂げるのではなく、短期間で成果を出す方が、自分の成長につながると考えていました。

2つ目は、レベルの高い人材が集まる場所に身を置くことで、自分のレベルも上がると考えたからです。

僕はずっとスポーツをやってきたのですが、スポーツでは、レベルの高い人と一緒に練習することで、自分自身のスキルも上達します。

そのため、職種を選ぶときもレベルの高い人材が多くいるかどうかを重視していました。

3つ目は、社会に対する影響の大きさです。

BtoC(個人が相手のビジネス)の業界も考えたのですが、BtoB(法人が相手のビジネス)の業界で何かインパクトを残したいと考えました。

BtoBでは、その会社を通じてクライアントだけでなく、会社の業績が良くなればその会社の家族にもプラスの影響を与えることができます。そのため、社会に対する影響の大きいBtoBの業界に進みたいと考えていました。

紺野:コンサルだと提案できる選択肢が無限大というのも大きいですね。

私の場合は、「誰かのターニングポイントに自分が立ちたい」という理由から、人材業界と教育業界も考えていたのですが、それらの業界だと、自分が提案できることが、お仕事の紹介だったり、教育を提供するなど限られてしまいます。

その点、コンサルティングファームであれば、選択肢が限られておらず、それを自分の頭で考えなければいけないというところも含めて楽しそうだなと。

—— それぞれ総合系コンサルティングファームの中から、今の会社を選んだ理由を教えてください。

ソン:私の場合、1つはグローバルで活躍するための汎用性の高いスキルを身に付けられるということです。

そして、もう1つは国籍や性別など関係なく、どんな背景を持った人でも、一緒に働くことができる環境がEYにあると感じたからです。

私の勝手なイメージですが、コンサルというと、ロボットのように、冷淡で人に興味がないような人が多いと考えていました。

正直、面接を受けている段階では、コンサルタントは男性で日本人ばかりだと思い、自分が女性で外国人であることに対して不安を感じていました。

しかし、EYでは、さまざまな背景を持つメンバーがいて、それぞれの良さを集めているからこそ、クライアントに良い課題解決策を提供できるという考え方が根付いています。

印象的だったのは、LGBT+当事者のEYメンバーが私たちの目の前で、どれだけ安心して働けているかということを話してくださったこと。

そのときに、これから社会人になる立場として、この会社では国籍や性別に関係なく働けるのだと安心したことを覚えています。

EYを選んだ決め手として、このようなダイバーシティ&インクルーシブネスを大切にしている社風は、EYを選んだ理由の一つでした。

紺野:私も自分の思いに、一番共感してくれたのがアビームでした。

面接や面談では、一貫して「誰かのターニングポイントに立ちたいんです。そのために自分を成長させ続けたいんです。」という思いを伝えていて。

アビームは「Real Partner®」という経営理念を掲げているのですが、本当に「お客様のために」ということを突き詰めて、プロジェクトを考えることが多いんです。

この部分は、私がまさにモチベーションを感じるところだったので、共感しました。

天野:お2人もおっしゃっていたのですが、パーパスに共感したというのはありますね。

—— パーパスは、どの会社も素敵なのですが、みんな良いことを言っている気がして、どこを見たらいいかわからないという声も聞きます。

天野:おっしゃる通りですね。

2つ大事なポイントがあると思っていて、1つは、そもそもですが、本当に心の底から、パーパスに共感できるかどうかということ。

PwCでは、メリットばかりを狙い自己主張の強いビジネスをやるのではなく、社会に信頼を構築して重要な課題を解決するということを大事にしていて、僕はそこに強く共感しました。

もう1つは、自分の強みに合うかということ。

僕は、人との関係性で信頼を構築することが得意だったので、会社が掲げるパーパスと自分の強みが合っていると、共感しやすく働きやすいかなと。

面接対策は実務に直結

—— コンサルティング業界は、ケース面接やジョブなど、他業界にはない選考も多いです。何か対策はしましたか?

天野:東大生が書いたケース面接対策の本を2回読み、参考にしました。

ただ、それだけだと結局問題集を解いているだけなので、応用してニュースの話題だったり街で見かけるビジネスを分解してみたり、みたいなことはやっていましたね。

そのほかだと、アウトプットの練習はした方がいいと思っていて、何か話題を振られてその話をするとか、相手の考えを聞くというのもいい勉強になります。自分も、先輩とディスカッションの練習をしました。

個人的な意見ですが、ケース面接の対策はコンサル3年目の今でも役に立っています。

議論が収束しないシーンで、いかに素早く論点を整理してクライアントに納得いただくとか、そのミーティングの目的を達成するかという点で、鍛えた力が役立っていると感じます。

ソン:ケース面接で重要なのは、アウトプットの質ではなく、伝え方です。限られた時間の中で、ロジカルに整理して、それを相手に誠実に伝えられるか。

これは実務とも直結していて、私も、毎日自分よりレイヤーの高いクライアントに考えを伝えられるかが、日々試されています。

その際、いかに本気で考えて、伝えられるか。面接でもそこが見られていると思います。

紺野:アビームの場合は、ケース面接が、面接官と一対一という形ではなく、複数人の就活生に面接官が1人付く形でした。

私が面白いなと思ったのは、1人ずつ作業したあとの発表です。

発表の時は、論理性や、コンパクトにまとまっているかということはもちろん、見られます。

それに加えて、相手が発表する時に質問ができるのですが、相手の整理しきれていないところをサポートするような質問や、相手の考えを引き出す質問ができているかも、評価されていたのが印象に残っています。

実際に、お客様とディスカッションするときもお客様と対峙しては意味がないんですよね。

お客様のことを考えると、当然お客様の意見を否定しないといけない場面がでてきます。

そんなとき、頭ごなしにロジックで否定するのではなく、うまいことお客様が本当は何が言いたいのか、何でその意見になったのかというところを引き出して、誘導する力が必要です。

面接でも同様に、そういうところを見られていました。

合わせて読む:【読書】コンサル一年目が叩き込まれる「必須スキル」

取材:鈴木朋宏、取材・文:平瀬今仁、編集:佐藤留美、デザイン:黒田早希、撮影:本人提供