「自立実感」の高い職業ランキング

ここでいう自立実感とは、JobPicksのロールモデルに「働く時間や場所、仕事のやり方を自分で決められるか?」を尋ね、回答を数値化したものだ。

1点が「全く決められない」で、5点が「自由に決められる」。JobPicksでは、この1〜5点の間でロールモデル各人が採点した平均値を職業別に開示している。

中でも自立実感が高い職業をピックアップしたところ、次のような結果となった。

.png)

各職業の回答人数が異なる上、統計学的に有意な数字ではないのを踏まえて見ても、いくつかの傾向を読み取ることができる。

まず注目したいのは、CEO(最高経営責任者)やCOO(最高執行責任者)が同率1位となっている点だ。

経営の仕事は、激務の代表格といっても過言ではない。ヒト・モノ・カネの全てに責任を持ち、起業したばかりのCEOなら土日・祝日も関係なく働くケースが多々ある。

しかし、これらは企業経営の最終決定権を持つ職業ゆえ、忙しさに反して自立実感は高くなるようだ。

CEOのロールモデルで、スキルマーケット「ココナラ」などを運営するココナラ代表取締役会長の南章行さんは、次のように語る。

実は、コントロールできる悩みはストレスにはならない

自分でコントロールできる悩みは、どうであれ自分で決めるだけなので、さほどストレスにはならない。シンプルに悩み、決める。 ただし、コントロールできないものについては、しんどい思いをすることがある。アンコトローラブルであることがストレスの正体なのだ。 その中でももっともキツイのが、お金の話と、社員の

「コントロールできる悩みはストレスにならない」。この一言が、ランキングの意味を読み解くヒントになる。

自分の裁量で動かせる事柄が多いか

これは、仕事の忙しさに関係なく、自立実感を高める見逃せない要素だ。

例えば、同じ「経営」に携わる仕事でも、自立実感を見るとCEO(4.7)と経営コンサルタント(4.3)には0.4ポイントの差がある。

CEOが自らの判断で仕事をこなすのに対して、経営コンサルタントは「クライアントの意向で経営支援を行う」点が関係しているだろう。

経営コンサルタントの仕事もCEOと同じく激務だが、その質が異なるのだ。

Webマーケター・デジタルマーケターの自立実感が高い理由も、この視点である程度は説明できる。

そもそもマーケターの仕事は、自社製品のマーケティングを手掛ける「インハウスマーケター」と、広告代理店などで顧客企業のマーケティングをサポートする「支援系マーケター」に大別される。

回答者にインハウスマーケターの多いWebマーケター・デジタルマーケターは、自立実感が4.7。

対して、支援系マーケターの一つであるマーケティングディレクター(ロールモデルの回答人数が4人で今回のランキングには未掲載)は、自立実感が4.3だった。

だからといって、インハウスのWebマーケターが、マーケティングディレクターより「楽な仕事」というわけでは決してない。

書籍『JobPicks』の取材でも、近年はデジタル化の流れでマーケターの守備範囲が広がっており、社内外に協力を仰ぎながら施策を実現させる機会が増えているという声が多かった。

■ インハウスのデジタルマーケターに必要なスキルとマインドセット

個別のデジタル施策のノウハウよりも、関係者とハードな利害調整を行う粘り強さが問われる。施策によっては自分一人で形にできず、成果を出すにはWebサイトを作るエンジニアやコンテンツを作るライターなどに頭を下げなければならない。 —— 書籍『JobPicks 未来が描ける仕事図鑑』より

自分だけ、自部門だけで完結する仕事は少なく、時間の使い方も相手次第で変わってくる。

それでも支援系のマーケティングディレクターより自立実感が高いのは、立場上、各種施策の最終決定者に近いから(または自分が意思決定者になるから)だろう。

似たような理由で、同じ「情報発信」を行う仕事でも、Web編集者・雑誌編集者の自立実感が4.4で、仕事の成果がメディア側の判断で変わってしまう広報・PRが4.0となっているのもうなずける。

仕事と生活のバランスを自立的にコントロールしたいなら、「自分の判断で動かせる事柄の多さ」が仕事選びの重要指標になる。

将来に役立つ「投資的」仕事選び

仕事の忙しさと自立実感の相関性を読み解くため、ここまでは「自己判断できる事柄の多い仕事 vs クライアントワーク」の違いに注目してきた。

しかし、あらゆるクライアントワークが自社内での仕事より大変で、自立実感も低くなると考えるのは早計だ。

自立実感の高低は、仕事の優劣を表す指標ではないという点にも気をつけたい。

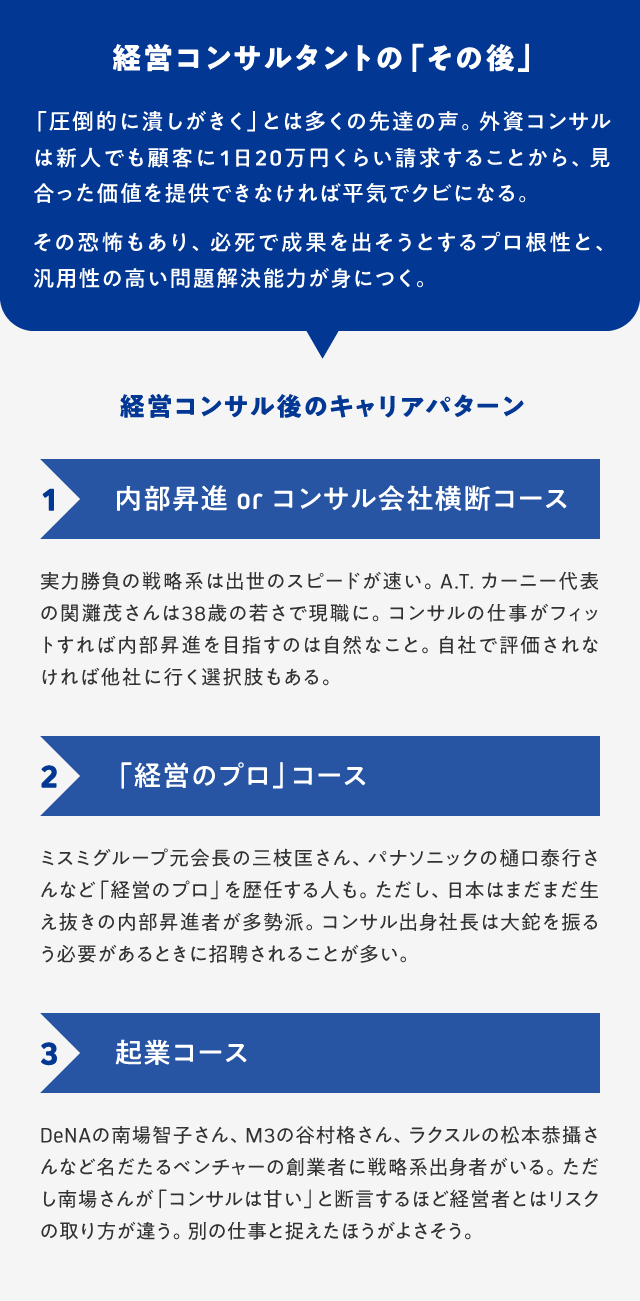

事実、例えば経営コンサルタントは、クライアントワークを通じてさまざまな経営課題と向き合うことで、次のような将来像を手にできる。

パターン2の「経営のプロ」コースには、CEOやCOOのみならず、他の経営関連職種や事業会社の経営企画、事業企画・事業開発なども含まれる。

JobPicksのロールモデルでは、プロダクトマネージャーや商社パーソン、UXデザイナーに転身した人もいた。

どれも、事業運営で直面するさまざまな問題を解決する力が求められる仕事だ。

コンサルタントとして数多くの案件(プロジェクト)を担当する過程で、その都度学習する習慣を身につけたから対応できるのだと考えられる。これも一つの「自立」だ。

幅広い案件に携わる機会は、自社の所属部門だけで仕事が完結する職業ではなかなか得られない。

「どんな経験を、いつまでにしておきたいのか」

この考えを基に見方を変えれば、コンサルタントを含めクライアントワークの多い(社外の人・案件とかかわる機会の多い)仕事は、学びの機会が豊富にあるともいえる。

スキルや経験は、自立的なキャリアをつくる上で最も確実な“投資対象”だ。

これらを得るために、自分が「今使える時間」を有効に投資できる仕事を選ぶという視点も、合わせて持っておきたい。

自分に合うジョブを選ぶために

書籍『JobPicks 未来が描ける仕事図鑑』では、ここで取り上げた仕事だけでなく、22の職業について

若手の1日のスケジュール

身につく力や、その後のキャリアパス

似た仕事MAP

などを掲載している。これらの情報も見比べながら、納得のいく仕事選びをしてほしい。

合わせて読む:【データ解説】厳選17職種の「転職しやすさ」最新ランキング

文:伊藤健吾、編集:佐藤留美、デザイン:國弘朋佳