「大企業×職種別採用」を軸に就活

.jpg)

—— 唐澤さんは新卒で日本マクドナルドに入社しています。当時はどのような基準で、就職活動をしていたのでしょうか?

本音を話すと、最も重視していたのは「安定」だったと思います。大手メーカーやメガバンク、鉄道会社など、いわゆる大企業を中心に応募していました。

私は大学(慶應義塾大学)で法学部にいたので、当初は、弁護士など法律関係の仕事を目指していました。

その勉強中、法律家として事業の支援をするよりも、自分でより直接的に事業を成長させる仕事がしたいと思い、企業に就職する道を選んだのですが、親が公共インフラの仕事をしていたこともあってか、どこかに安定志向があったのでしょうね(苦笑)。

一方で、職業選びについては、就活を始めてすぐ、マーケティング職に興味を抱きました。きっかけは、大学3年生の頃に参加した、花王のマーケティング部門でのインターンシップです。

ヘアケア製品『ASIENCE』担当のブランドマネージャーが、「社長に『いくら費用をかけてもいいから、絶対に失敗するな』と言われました。大きなプレッシャーの中でリリースした商品が、小売店で売上1位を獲得したと聞いた時は、思わず涙があふれました」と話していた姿に、心を打たれたんです。

「大人をこんなに本気にさせる仕事ってカッコいいな」と思いましたし、実際にマーケティングの仕事を体験してみても、自分にフィットする感覚がありました。

こうして「大企業」と「マーケティング職」の2つの軸から最終的に選んだ就職先が、日本マクドナルドでした。

—— 唐澤さんが就職活動をされていた2004年当時、日本マクドナルドは赤字でした。より「安定」していた大企業は、他にもあったのではないでしょうか?

おっしゃる通り、当時の日本マクドナルドは早期退職者を募った直後で、混沌としているようでした。

しかし裏を返せば、自分の努力次第で、早いうちから実践経験を積むことができます。確かに「日系大手=安定」のイメージはありましたが、高校生の時に山一證券が破綻するなど、その安定は絶対ではないと感じていました。

安定するにはむしろ、「企業の大きさ」よりも、どこでも働けるだけの実力を付ける「成長」こそが重要なのではないかと思うようになっていたのです。

また、日本マクドナルドは、当時にしては珍しく職種別採用をしていたので、今で言う“配属ガチャ”のリスクがありませんでした。マーケターとして、着実にスペシャリティを磨くことができるとも考えました。

最終的に、大手金融機関や外資コンサルティング会社の内定をお断りして日本マクドナルドに入社した時は、周囲から「もったいない」とあきれられたものの、「自分が選んだ道を正解にするしかない」と腹をくくって入社を決めました。

4年目、初めて仕事で泣いた日

—— 日本マクドナルドに入社した後は、どのような仕事をしていたのですか?

当時、マクドナルドのマーケティング本部は、商品のターゲットに応じていくつかのグループに分かれていました。私は20代〜30代のヤングアダルトと呼ばれる年代向けの商品を担当する、6人ほどのチームに配属されました。

内定者の頃から、なぜだか自分の中で「3年以内にエースになる!」と決めていたので、3年間はとにかくがむしゃらに働いていた記憶があります。「エース」の定義もまるで曖昧なのに(苦笑)。

そのかいあってか、3年後にはチームの中核として仕事を任せてもらえるようになりました。仲間とも信頼関係を築くことができ、「俺、エースじゃん!」と有頂天になっていましたね。

—— 入社3年にして、早くも入社当初の目標を達成したのですね。

当時はそう思っていたのですが、入社4年目に入った頃、天狗になっていた私は、鼻っ柱を折られる経験をしたんです。

戦略的な新商品を開発する、非常に大きなプロジェクトのメンバーに選んでいただいた時のこと。私には、新商品のプライシング(価格決め)という役割が与えられました。

プロジェクトのオーナーである経営戦略担当の役員を前に、自信満々で価格提案のプレゼンをしたところ、「君は思考が浅すぎる。君と話しているとこちらまで思考が浅くなるから、もう話しかけないでくれ」と一蹴されてしまったんです。

本当にこの通りのまま言われたのを、今でも鮮明に覚えています。

その方はコンサルティング会社出身のキレ者で、当時の原田社長(原田泳幸氏)の懐刀と言われており、社内でも一目置かれている存在でした。危うくプロジェクトからも外されそうになった私は「もう一度チャンスをください」と申し出て、改めて自分に何が足りなかったのかを考え直しました。

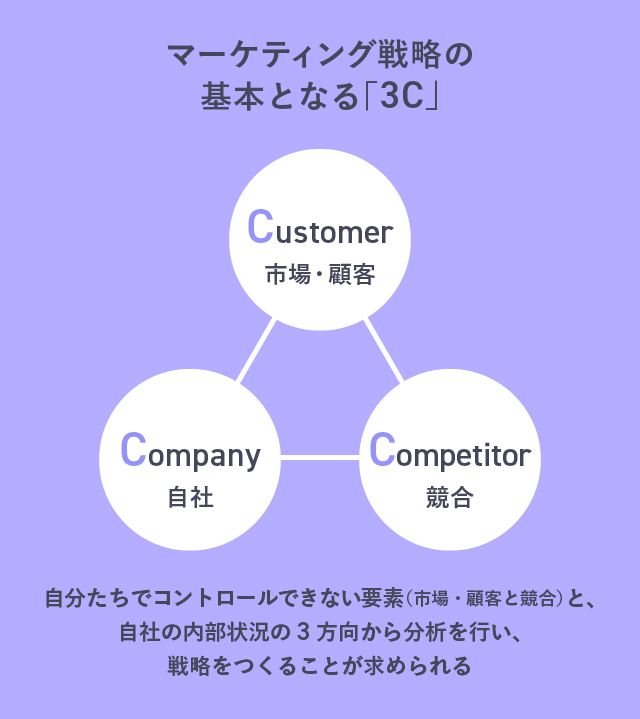

その結果、マーケティングに必要な3C(市場・顧客、競合、自社)などの基本的な観点から分析する過程をすっ飛ばし、他の自社商品の原価や売価、利益率との比較だけをして検討していたことに気付きました。

マーケターとしての初歩の初歩とも言える過程を、ないがしろにしていたのです。

—— その後、どのようにプロジェクトを遂行したのですか?

気持ちを改め、ゼロから分析して再提案したところ、プロジェクトには残してもらえることになりました。

結局、この新商品はテスト販売の結果が思わしくなく、予定していた数十億円の設備投資をする前に、全国展開をとりやめることにしたんです。商品が売れないのは、マーケターの責任。ひどく反省しました。

しかし、私を叱ってくれた先ほどの上司に、今回のプロジェクトで失敗したことを謝罪すると、彼は「いい仕事は会社を救うね」と言ってくれました。

全国展開をしない意思決定が、設備投資による数十億円の損失を防いだと言うのです。本気で仕事をするとはこういうことかと実感し、仕事で初めて涙しました。

同じ過ちを繰り返すまいと、会社に勤めながら、グロービス・マネジメント・スクールでクリティカル・シンキングを受講。思考法などそこでの学びを活かして仕事に打ち込み、3年後の28歳の時、史上最年少でマーケティング本部で部長職に抜擢されました。

通例だと、部長クラスに昇進できるのは、早くても40代です。一つ役職を飛ばして部長に昇進したこともあり、本部会での役職発表で私の名前が挙がった時だけ場が静まり返ったのを覚えています。

「自分が失敗したら、後輩が昇進するチャンスも潰してしまう」と大きなプレッシャーを感じながら、部長としてのキャリアがスタートしました。

マーケターから組織づくりの仕事へ

—— 部長に就任後は、具体的にどのような仕事をしていたのですか?

最初に取り組んだ大きな施策は、店舗のカウンターからメニュー表をなくすことでした。

なくすこと自体が目的ではないのですが、カウンターのみにメニュー表があるため、お客さまは並んでいる間に何を注文するかを決めることができないという課題があったのです。

その結果、お客さまにとっては、列での待ち時間が長くなるばかりか、ゆっくりとメニューを選ぶことができず焦ってしまったり、オーダーのし忘れも増え売上のロスも想定されていました。これはグローバル本社からも指摘されていた、日本のマクドナルド特有の課題でした。

そこで、100以上の店舗でカウンターのメニュー表をやめ、並びながらオーダーを決められるよう店舗の環境を整えるテストを実行。結果的に売上は向上し、お客さまの満足度もおおむね良好でした。

そうして、客数、客単価、顧客満足度と、全てが向上する三方良しの施策として自信を持って全国展開に向かいました。

ところが、この施策は大失敗。「メニュー表をなくして不便にしてまで、回転率を上げるなんて、儲け主義だ」という論調が生まれてしまったのです。

テストで得たデータの結果が良いことと、お客さまが実際に抱くパーセプション(消費者の購買意欲を左右する認識・認知のこと)とは、全く異なるものだと思い知らされました。

「より良い会社にしたい」という強い思いを抱き、会社のために働いてきたにもかかわらず、部長職という責任ある立場になった途端、会社に損害を与えてしまった。

そう感じた私は、自分が何のために働くのか、確固たる信念を持たなければ、リーダーとしては足りないと思うようになりました。

そこで、環境を変え、スキルの向上を図るとともに、変革をやり抜くだけのリーダーシップを身に付けたいという思いで、グロービス経営大学院(MBA)に通うことにしたのです。

そして、経営学を学ぶ中で、「プロの経営者として、日本企業に貢献していきたい」という志を胸に抱くようになり、経営者の道へと歩むことを決意しました。

ちょうどグロービス経営大学院を卒業する頃、CEOのサラ(サラ・カサノバ氏)に声をかけられ、社長室長として、業績不振にあえぐ日本マクドナルドの経営改革の一端を担う機会をいただきました。

社長室長としては、全社横断的なプロジェクトのリードや、ビジネスリカバリープランの策定などに携わる傍ら、組織風土改革のプロジェクトを推進する経験もしました。

サラはオープンなコミュニケーションを心掛けるタイプで、意思決定にもボトムアップで上がってくる意見を柔軟に取り込んでいました。

そうしたサラのリーダーシップスタイルに合わせるように、本社における組織風土改革のプロジェクトも、全員参加のボトムアップ型でワークショップを行いながら、本社スタッフとしての「行動指針」を策定することを中核に据えました。

こうした経験から、組織開発や企業文化への興味を深めるようになったのです。

—— その後メルカリに転職していますが、転職時はどのような判断基準で企業選びを?

当時の私の経歴だと、外資系企業の日本のマーケティング責任者や、外資の規模の小さな外食企業のカントリーマネージャー(日本代表)といったキャリアを目指すのが一般的です。

経験ある領域の仕事は成果を上げやすいとは思ったものの、プロの経営者を志す身としては、できるだけ異なる環境に身を置いて経験の幅を広げたほうがいいだろうと考えました。

そこで、ITという全く異なる業種で、意思決定を間近で経験できる日本企業、かつ急成長のフェーズにあるスタートアップという、全く異なる環境でのゼロからのチャレンジに魅力を感じて、メルカリへの転職を決めました。

当初、社長の小泉さん(小泉文明氏・現・取締役会長)から、マーケティング職で声をかけてもらっていたのですが、経営に携わりたいと率直に思いを伝えたところ、3日後に「社長室をつくったからおいでよ」「何をやるかは入社してから決めていけばいいから」と言っていただきました。

そうした意思決定の速さにも魅力を感じて、入社を決めました。

—— メルカリ入社後の肩書きは、執行役員VP of People & Culture 兼 社長室長です。組織開発やカルチャーづくりをミッションにしたのは、どのような背景があったのでしょうか?

マーケターから経営の仕事を目指すようになったことが背景にありました。

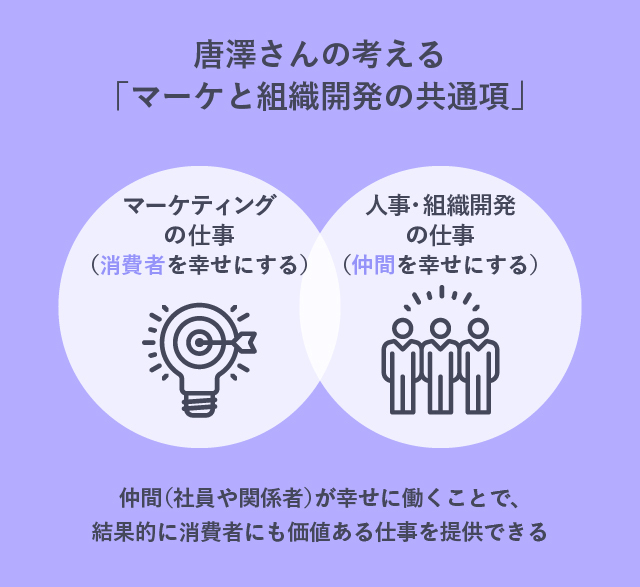

マーケターは、常にお客さまの幸せを第一に考える仕事です。ただ、私にとっては、一緒に働く身近な仲間の幸せを考えているほうが納得感がありました。仲間の幸せがあって、結果としてその先にいるお客さまの幸せにつながる、という感覚です。

それならば、組織をつくる経営という立場で、仲間が幸せに働ける環境をつくる仕事をしたい、そう思ったのです。

「2つの目線」で組織開発を体験

私が入社した2017年当時のメルカリは、組織に様々なゆがみが生まれていました。これは決して悪い話ではなく、「スタートアップあるある」とでも言うべき状況です。

事業が拡大していくスピードに、組織体制の構築が追い付いていない。それだけ急成長していたわけです。

ちょうどメルカリでは、アメリカでの海外事業を本格的に拡大したり、メルペイという金融系の子会社をつくったりと事業の拡大期で、組織の基盤を根本的に見直すタイミングでもありました。

そこで、社長室長として入社してからは、組織づくりの根幹である人事制度を新たに設計し直すことからスタートし、やがて人事・総務全般を任せてもらうようになりました。「ピープル&カルチャー」という名前で、人や組織にまつわる部門を束ねる役割です。

日本マクドナルドのような外食企業とは違って、日々のコミュニケーションから契約関連まで、ほとんどの業務がオンラインで進むIT企業の働き方には、当初カルチャーショックを受けました。

一方で、業界も職種も新しい、組織カルチャーも全く違う、そうした異なる環境での組織づくりを通して学ぶことは、本当に多かったです。

このように、気付けば人事の仕事をしていたという感じでしたが、実はさほど違和感なく新しい仕事に取り組めていました。

マーケターがお客さまを幸せにするなら、人事は働く仲間を幸せにする仕事だということがよく分かり、「幸せにする対象が違うだけで、どちらも仕事の本質は変わらない」ということに気付いたからです。点と点がつながった感じです。

人事の仕事の面白さを感じる一方で、直接自らが経営に携わりたいという思いがよりいっそう強くなっていくのも感じていました。

—— メルカリの後、COOとして入社したSHOWROOMではどのような仕事をしていたのですか?

メルカリでは人事として組織づくりを学び、SHOWROOMではそれを経営の観点から、事業成長と組織開発の両輪という形で実践させてもらいました。

経営と人事、2つの目線で組織開発に携わったことは、今につながる大きな学びです。

「組織づくりに興味がある」と言いながら、自分が目指す組織像が明確になったのはこの時期です。

一人一人がのびのびと働きながら、成長を続け、成果を上げてゆく。そんな組織を自分の手でつくりたいと本気で思うようになりました。

そうした中で、ゼロから会社・組織をつくり上げることをどうしても自ら手掛けてみたいという思いが強くなり、独立を決意。Almoha LLCを仲間と共同創業しました。

今は、エンジニアチームと組織開発を推進するためのITツールを開発しながら、組織開発やカルチャー醸成のコンサルティングも行っています。

“新卒切符”は一生に一度きり

—— 就活から現在までを振り返り、キャリア選択の際、どのような価値基準で意思決定を下してきましたか?

簡単にパフォーマンスを出せるようになってきたら、あまりそこには長居しないように心掛けています。

成果が出ていれば評価されるので、報酬が増え、とどまりたい気持ちも出てきます。しかし、楽できる安定した環境というのはチャレンジがあまりなく、自身の成長スピードは遅くなります。

就活をしていた時とは真逆の考え方ですが(笑)、安定し始めたら危険信号だな、と。

「頑張らなくても成果が出る」と感じ始めたら、それは次のステップに進む合図だと思っています。成長する上では、新しいことに挑戦し、自分のキャパシティを拡張し続けることが大切です。

—— 最近は、成長できる環境を求めて新卒からベンチャー企業へ入社する人も増えています。唐澤さんが今の時代の就活生だったら、どんなキャリアを選びますか?

あくまでも個人的な意見ですが、私はファーストキャリアでベンチャー企業を選ぶのはあまりお勧めしません。なぜなら、大手企業の中には「新卒でしか入れない会社」は一定数存在するからです。

よほどやりたいことが明確であったり、すぐに成果を上げられる専門性を学生時代に身に付けていない限り、まずは“新卒切符”を持っている人にしか見られない景色を見てみたほうがよいのではないでしょうか。

もし2〜3年働いてみて合わなかった場合、辞めて次のチャレンジをすればいいだけの話ですし、そうやって自分に合う環境・合わない環境を見定めていけばよいと思います。

日本の大手企業は、メンバーシップ型の採用を前提としたところが多いです。「職種のプロ」を育てるのではなく、ジョブローテーションしながら「その会社のプロ」を育てるキャリアを描いているため、希望とは異なる職種に就く可能性があることは覚悟しておく必要があるでしょう。

ただ、それはそれで、自分の視野を広げる良いきっかけになったりもします。

私自身、日本マクドナルドで社長室の仕事をすることになってから、「自分が人生をかけて社会のためにやるべき仕事」のイメージがぼんやりと描けるようになりました。

メルカリでは想定せず人事の職に就いたわけですが、そのおかげで組織づくりへの並々ならぬ強い興味を自己認識することができました。

ある程度の実績を積み、どこでも成果を出せるだけのスキルと経験を身に付けた後は、大企業であろうがベンチャーであろうが、自分が心の底から世の中のためにやりたいと思えることを探していくことが大切です。

そのためには、常に新しいこと、これまでとは違うことにチャレンジしながら、自分が何者かを理解してゆくことをお勧めしたいと思います。

取材・文:倉益璃子、編集:伊藤健吾、デザイン:小鈴キリカ、撮影:遠藤素子