マーケターの役割は「経営のすべて」

マーケターという職業を僕なりに表すと、「本質的な課題を見つけ、解決する仕事」です。

日本マクドナルドの上席執行役員マーケティング本部長として活躍された足立光さん(現・ファミリーマートCMO)はマーケティングを「商売そのもの」と訳しましたが、その言葉が指し示す通り、何も販売促進だけを担う職業ではありません。

合わせて読む:【足立光】P&Gで学んだ、3年おきに大ヒットを出す法則(NewsPicks)

その実、僕の仕事は戦略PRから商品企画、組織開発まで多岐に渡ります。僕の吉野家CMOのミッションは、組織内のあらゆる仕事に顔を突っ込み、本質的な課題を見つけては、忖度や躊躇なく切り込むことです。

まだマーケターの肩書きを持つ以前、当時はなまるうどんで経営企画室長を務めていた河村泰貴(現・吉野家ホールディングス社長)に飛び込み営業をしました。

僕は広告エージェンシーを経営しており、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長していた同社にお客さんになってもらおうと考えたのです。

まだまだ若造で勢いだけが売りだったものですから、四季報を読み込んで得た仮説をもとに、はなまるうどんの経営課題を話しました。

すると河村は「田中さんは生意気だけど、せっかくだから話を聞くよ。どうすれば、はなまるうどんは成長する?」と問いました。そのタイミングで、僕はイチかバチかの勝負で仮説を提言したのです。

すると河村は「田中さんのことが気に入った。今日から弊社の広告まわりを全て担当してくれ」と言って頂きました。

それからずっと広告代理店としてお付き合いをし、僕が自分の会社をつくって独立したその日に、河村から「うちに来い」とオファーをもらっています。

とはいえ会社をつくったばかりです。断りを入れたところ、「それならうちの顧問になってくれ」ということで、はなまるうどんのマーケティング部長になりました。

これが、マーケターという肩書きを背負った瞬間です。

ちなみにその後、河村が吉野家ホールディングスの社長になった少し後のタイミングで、僕も吉野家のCMOに着任しています。

.jpg)

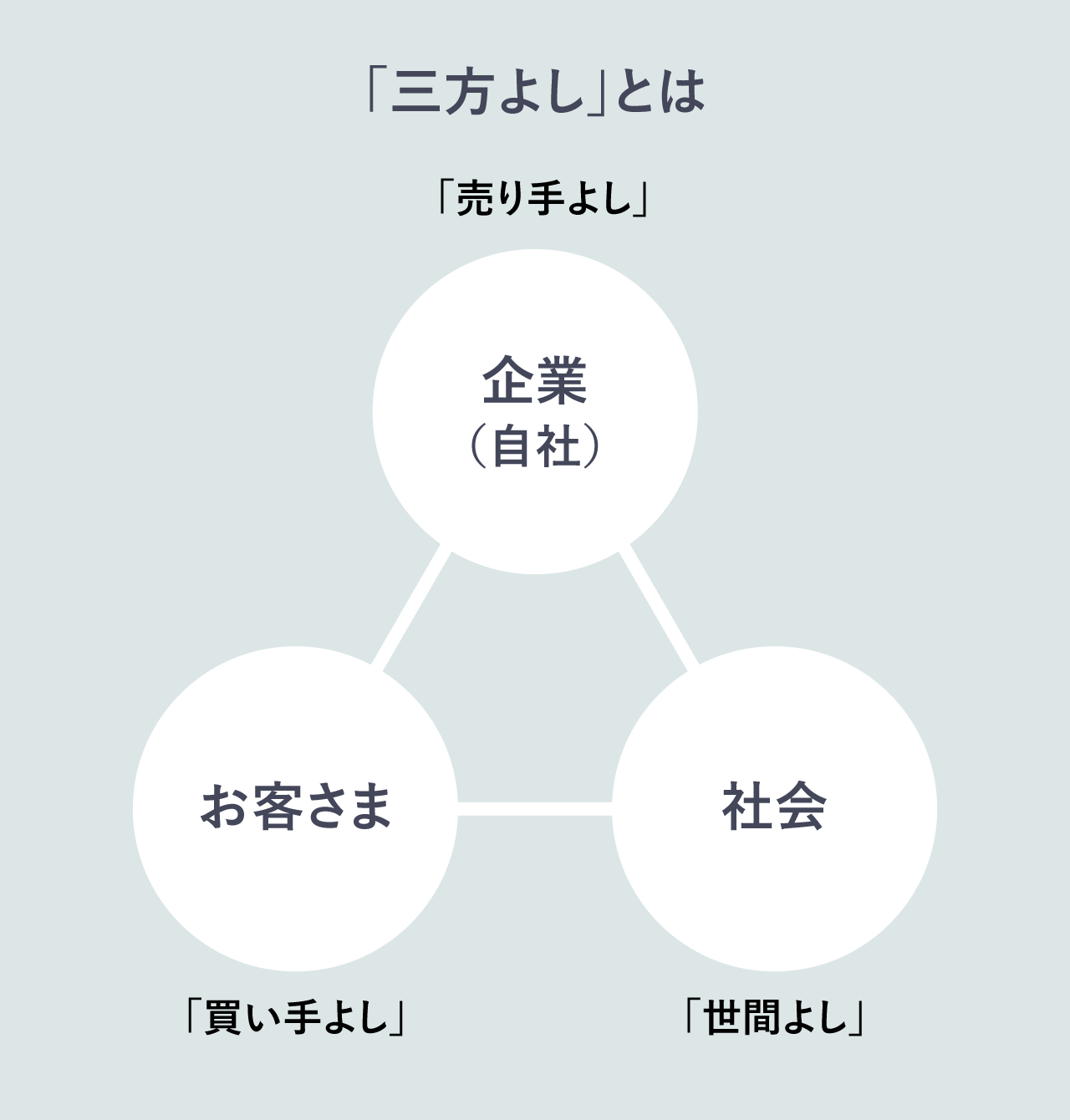

マーケターは「三方よし」を実現せよ

優れたマーケターを志す若い世代のみなさんには、近江商人の「三方よし」の思考を身に付けることをおすすめしています。

「三方よし」とは、買い手よし売り手よし世間よしの関係性を築く考え方です。

「三方よし」を実現するには、とにかく物事の本質を的確に掴むことが求められます。さまつなことにとらわれず、核を見つけ出すことに集中するのです。

それによって、事業も組織も前進していきます。これこそが、マーケターの役割です。

僕が以前、お肉が一切入っていない野菜丼「ベジ丼」を開発推進したときのこと。「君はなんちゅうことを考えとるんや」と、お叱りを受けそうになりました。

100年以上にわたって牛丼を提供し続けているわけですから、そうなってしまうのも当然です。しかし、吉野家のDNAを表層化する事で組織がまとまったのです。

吉野家のビジョンをつくり直す過程で、社内では当たり前すぎた「吉野家は、日常食を途絶えさせないという誇りのために存在している」という言葉が表層化しました。

震災時に当たり前のように無料で牛丼を配ること、ファーストフードで初めてのドライブスルーをやったことも、24時間営業に最初に挑戦したチェーンであることも、それら全て社会インフラであり、普通の人々へのベストフードである誇りがなし得たことを言語化したのです。

お客様から見えている吉野家は「牛丼のお店」ですが、本当は「安心安全を提供する日常食のお店」なんです。いざとなったら、牛丼をやめてでも、「うまい、やすい、はやい」食事を提供する覚悟がある。

その覚悟を見抜くことができ、吉野家のDNAを再認識させることができたからこそベジ丼が生まれ、牛丼とは違う形で三方よしの関係性を築くことができたのだと思っています。

大ヒット「ポケ盛」の舞台裏

「三方よし」を実現した直近の実例として、『ポケットモンスター』とコラボレーションした「ポケ盛」も紹介させてください。

吉野家は昨年、創業120周年の節目を迎えました。そこで、世間を「あっ!」と言わせる企画を打ちたいと考えていました。

そこで持ち上がったのが、大人から子どもまで世代を問わず愛される、ポケモンとのコラボでした。

しかし、この段階では吉野家のメリットが起点になったアイデアです。このままでは、三方よしを実現する、マーケターの責務を果たすことはできません。

コラボ企画を成功させるには、ポケモンのみなさん、そしてお客さんもハッピーになる必要があります。

そこで私は「まだ世の中に存在しないオリジナリティを一緒につくりませんか?」と提案し120年で初めて吉野家の丼にモンスターボールをプリントしたのです。

ポケモンのみなさんが何を求めているのかをストレートに考えれば、「ブランド価値の向上」が頭に浮かびます。

そのために何ができるかを思案し、映画やゲームだけでなく、日常食という新しい方向性を提示したのです。

結果的に、ポケ盛は大ヒットを記録。吉野家のコアである男性客だけでなく、お子さんを持つ女性にもたくさんご来店いただくことができました。

美味しい牛丼でたくさんの人に笑顔を届けられたことを考えると、大成功の企画だったと思います。

桃太郎に学ぶ、マーケターの真髄

冒頭に話した「本質的な課題を見つけ、解決する」というマーケターの責務を果たすための思考として、僕は「三方よし」の考え方に加え、“桃太郎理論”を提唱しています。

桃太郎は悪さをはたらく鬼の存在を知ること、つまり課題を見つけることから挑戦がスタートします。ゴールは、村人を苦しめる鬼を退治し村民を助けることです。そのために、きび団子を片手に、イヌ、サル、キジを仲間に迎え入れました。

最終的には、鬼を征伐することに成功します。しかし、ただきび団子を渡しただけなら、恐ろしい鬼を目の前に仲間が逃げ出してしまう可能性があったでしょう。

なぜ鬼退治という課題を解決できたのかといえば、きび団子というインセンティブではなく、「鬼を退治して村人を幸せにする」というビジョンとパッションで仲間を動かしたからです。

想いを言葉にし、伝え、自分自身が体現する。その繰り返しで組織と企業が成長します。吉野家が120年の歴史を築き上げられたのも、1億円の利益創出ではなく、1億人の笑顔をつくることを大切にしてきたからです。

僕は吉野家のCMOに着任するにあたり、P&Gのグローバルマーケティングオフィサーとしてマーケティングを指揮したジム・ステンゲル氏に話を聞きに行きました。CMOは何をする仕事なのかを、自分で定義するためです。

ジムはまず、自分の仕事を「革命を起こすこと」だと言いました。なるほど、たった7年間で会社の売上を2倍に伸ばしたCMOとしての仕事は、もはや革命なのだと悟りました。

続けて彼は、僕に「日本の歴史を振り返り、誰が革命者だったのか?」と尋ねました。僕は坂本龍馬の名前を挙げました。

すると彼は「坂本龍馬が誰かに頼まれて仕事したと思うか?」と聞き返します。そこで僕はすかさず「自分が信じる仕事をしたと思います」と答えました。ハッとしましたね。

そういえば私の過去を振り返ってみても、新たな市場を切り開いたビックプロジェクトはすべて、世間から「No」と言われたものです。

広告代理店時代に「絶対に売れない」と言われた女子十二楽坊を日本に持ち込み、CDの総販売枚数が500万枚を超える大ヒットさせたのも、自分たちの信じる仕事をしたからでした。

ジムの教えを受けたその日、僕はCMOの仕事を「社長の夢の実現」と定義しました。CMOは、企業の意思決定のすべてを担う社長のために、できることすべてに情熱を注ぐ仕事なのです。

これから社会に出る、もしくは社会に出て間もない若い世代のみなさんには、好奇心を持って行動し、目の前の仕事を自分ごとと捉え、主体的に事を成す姿勢を貫いてほしいと思っています。

優秀なマーケターになるのに、学歴も社歴も関係ないのです。

合わせて読む:【バンダイナムコ社長】海外で愛される、日本コンテンツの作り方(NewsPicks)