自己成長は、意思決定の数と質

—— 今回はメガベンチャーの2〜3年目社員の座談会です。皆さんは、どのような就職活動をして、今の会社を選んだのですか?

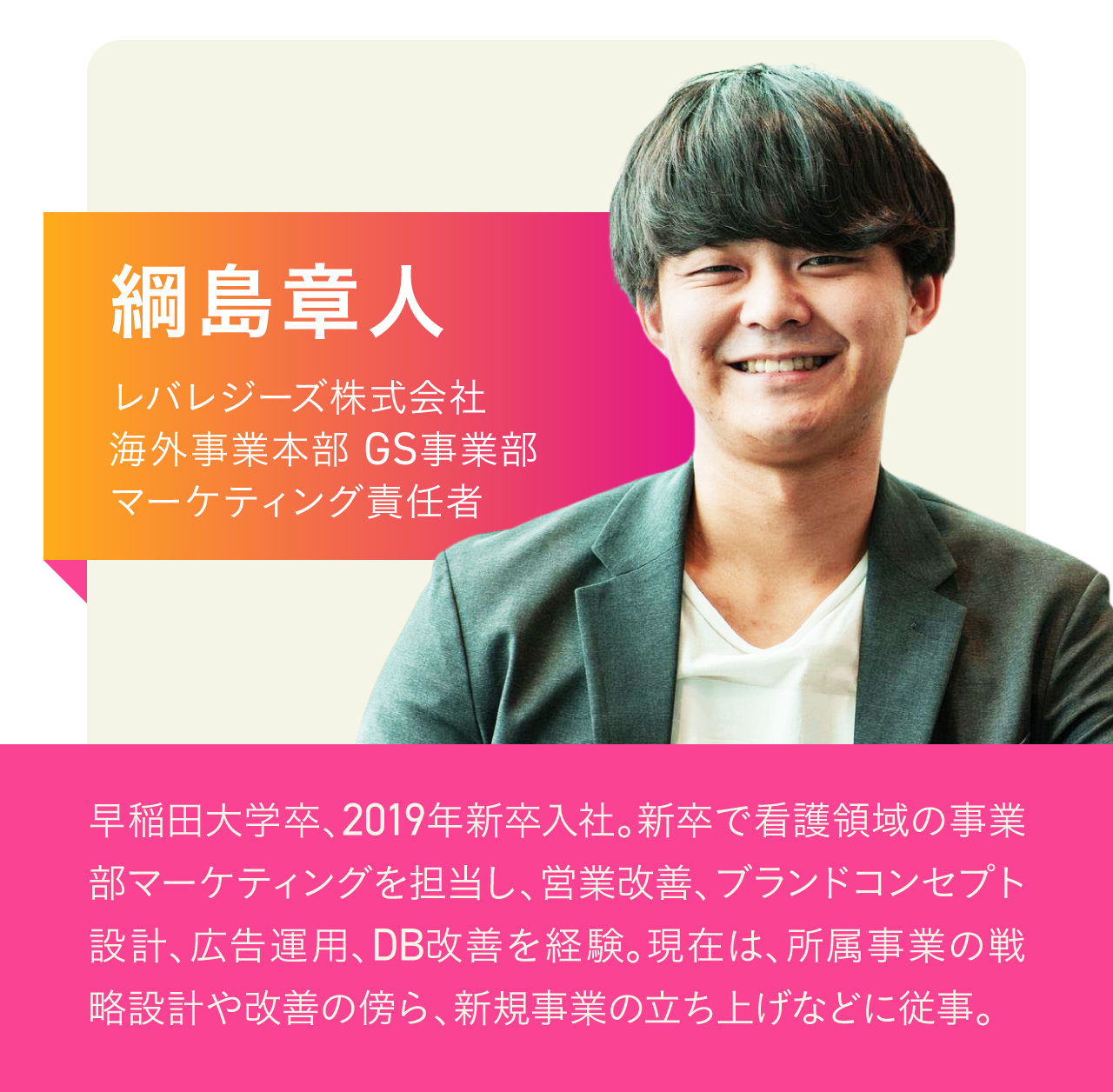

綱島:正直に言えば、就活当初は就活サイトのトップページに掲載されるような、名のある企業ばかりに応募していました。

当時はやりたいことが特になかったため、それが見つかったときに行動できる人間になろうという思いがありました。大手ばかりに興味があったのも、「大手の出身ならハクがつくし、その後転職しやすいかな」という安直な理由でしたね。

一方、最終的に入社したレバレジーズは、当時はまだ社員数が500人ほどで、社名も聞いたことがありませんでした。

大手志向から、社員500人規模の企業に入社しようと考えが変わった決め手は、「短期間でどれほど成長できるか」という部分を考えられるようになったのが大きいと思います。

自分の中で、自己成長とは 「意思決定の数と質」だと定義し、若いうちから高い基準で意思決定数をこなせる環境とはどういう場所かを考えたとき、ベンチャーに目が向くようになりましたね。

当時のレバレジーズは、知名度や規模は今ほどではありませんでしたが、売り上げが急激に伸びていました。

若手でも新規事業を任せられるのでないかという思いと、社員や社長との面談を通して「この人たちと働きたい」と感じたことがあり、最終的に入社を決めました。

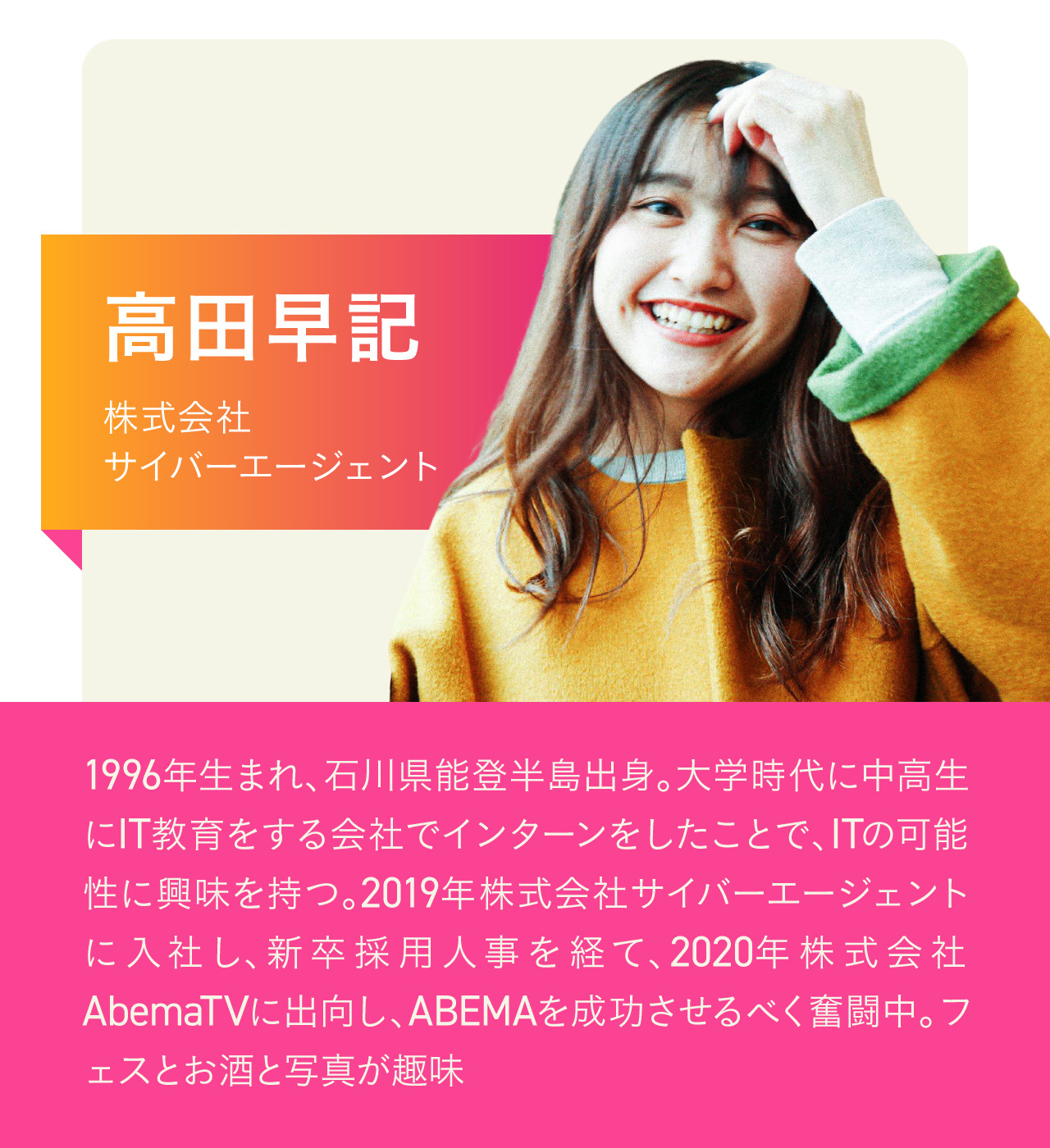

高田:私はベンチャーで長期インターンをしていましたが、就活初期は「とにかく話を聞こう」と、合同説明会に何度も参加しました。

有名企業をリスト化し、いくつかの企業に目星をつけたこともありました。

ただ、企業の説明を聞いたり、社員の雰囲気に触れたりするにつれ、銀行や大手の総合広告代理店はどこか違うなという気持ちが湧いてきました。

直感で大手よりベンチャーが合いそうだと感じてからは、ベンチャーに絞って活動していました。

宋:僕も最初は、“超安定志向”でした。関西の大学出身なので、大阪ガスのような大手企業も受けていました。

それが3年生の夏ごろ、東京でとあるベンチャー企業のサマーインターンに参加してから、すでに確立している事業より、ゼロイチでの事業立ち上げや裁量の大きな仕事のほうが刺激的に感じるようになりました。

そして、いろんな企業を見た中でもDeNAに最も魅力を感じるようになり、それからは、大手はほとんど見なくなりました。

高田:DeNAのどのような点に惹かれましたか?

宋:自分の価値観に、圧倒的に合ったところですね。

DeNAでは選考が進むにつれ、評価プロセスにかかわらないメンターがつき、就活に伴走するように様々な相談に乗ってくれます。

そのメンターと自分の価値観についてトコトン話し合う機会があり、結果、企業の評価軸として3つの優先順位が浮かんできました。

高い順から挙げると、まずは「人」です。

具体的には、優秀な人材を「ストレスなくコミュニケーションがとれる相手」と定義し、そういった人材が多い企業に行きたいと思いました。

次は「環境」です。

入社当初から刺激的な仕事に挑戦し続けられるかどうか、です。

そして、最後が「事業への興味」になります。

これらの評価軸で、最終的に3社まで候補を絞りましたが、その中では抜きん出てDeNAに入りたいと感じていました。

綱島:僕は各社の社員と、何度も会うようにしていました。

自分自身、“情弱”だと感じていたので、とにかく自分より物事を知っているであろう人たちに、ひたすら話を聞いて回ろう、と。

話を聞く際に重要視していたのが、「その企業ならどういう経験ができるか」「企業ごとに3年目の社員を見比べる」などでした。

「3年目社員」を徹底取材

宋:話を聞く相手を、「3年目社員」に絞ったのは、何か理由があったのですか?

綱島:僕の考えの軸が、「短期間で成長できるかどうか」だったので、まずは入社3年目までの目標を立てようと決めました。だからこそ、各社の3年目社員の話を参考にしたいな、と思ったんです。

各社の選考が進むにつれ、面談などがある際には「3年目の方をお願いします」という希望も出していました。

そうしているうちに感じたのが、ベンチャー企業の社員は自分で事業をつくるという考え方を持ち、世界観やビジョンが明確だったことです。

一方で大手企業の社員は、話の規模は大きいものの、案件のメンバーでしかないという印象でした。

ただ、総合商社から内定をもらっていたこともあり、ベンチャーへの入社意思を固めたときは、商社パーソンだった親を納得させるのが大変でした。

親から様々な経験談も聞かされましたが、最後は、「自分が決めた道を正解にしようと頑張るから認めてください」と押し切りました。

高田:私は石川県出身ということもあり、親がサイバーエージェントの社名を知らなかったので、説得が必要でしたね。

だから、とにかくサイバーエージェントの社長インタビュー記事などの情報を親にたくさん送りつけました(笑)。

母は「すごいじゃん」くらいの反応でしたが、最終的には、経営者である父が、サイバーエージェントの決算書を読み込んで認めてくれました。

宋:僕の両親は、楽天やDeNA、サイバーエージェントといったメガベンチャーへの認知はありました。

実際、最後の選択肢に大手企業とベンチャーが残ったとき、反応は明らかに違いましたね。

とはいえ、僕自身は大学3年の夏から「新しく何かをつくり出す」「自分の考えで変化を起こす」といった事業の上流に携わりたいという考えは、一貫して変わりませんでした。

やりたいことは入社後に決めていい

—— 皆さん、入社後に何の職業で何をやりたい、といった明確なイメージはありましたか?

高田:希望が通り、1年目は人事に配属されましたが、就活していた時期は人事に進む考えはありませんでした。

そもそもサイバーエージェントは事業を多角的に展開しています。部署も職種も非常に多岐にわたり、配属希望を入社1年目の4月に提出するため、入社後にもう一度就活するような感覚です。

そのため、自分がどこの部署に行きたいかをあらためて考えたとき、就活中は企業を浅く見ていたとも気づきました。

そこで、「自分は本当に何をしたいのか」と、改めて自己分析をしてみると、就活時には分かっていなかった自分の価値観が浮き彫りになり、結果として人事に進む選択肢が浮かんできました。

宋:僕も、明確なキャリアプランやロールモデルは、実はありませんでした。

ただ、将来の目標として、DeNAでよく使われる"Delight"という言葉があるように、「今の世の中にない"Delight"(喜び)を自分で生み出して届けたい」という思いは常に抱いています。

そのためにも、刺激的な挑戦を続けられる間は、DeNAに身を置いて頑張っていきたいなと。

綱島:就活時を振り返ると、恥ずかしながら「経済誌の『Forbes』に載りたい」と言い続けていましたね。

そのため、高田さんが直感でベンチャーに決めたような、自分の気持ちに素直になることには共感します。

そもそも、よく耳にする「3年目までに辞める」という話も、原因は個人と企業の相性が根本的に合っていないからだと考えています。

高田:仕事をしていて、毎日違和感を覚えるのはツラいですからね。

綱島:例えば、ブラック企業とホワイト企業の違いも、そもそも価値観の問題ではないかと思うんです。

人事部には怒られるかもしれないですけど、そもそもレバレジーズはエゴサーチをすると、「めちゃくちゃブラック」などといった声も一定数あがっていました。

ただ、入社時の僕は、何もできない以上、とにかく経験を積んで仕事の質を高めていこうと考えていました。むしろ「無限に働かせてほしい」と思っていたくらいなので、個人的にはマッチしていると感じていました。

それぞれの価値観が違う中で、自分に合った企業を見つけることこそ、ミスマッチを防ぐ方法なのでは、と個人的には思っています。

高田:多くの人に会っていると、「何か違うな」と自分の価値観や直感が明確になってきますよね。

私は内定獲得後に、実際の社風や具体的な業務を知ろうと、先輩社員に「内定者の高田です」とSNSで友だち申請をして話を聞きに行っていました。

そこで、先輩社員から教えてもらったのが、「自分の夢のためにサイバーエージェントでどう進むべきか、現在進行形で自己分析も継続していくべき」ということ。

私自身、「世界一カッコいいお母さんになりたい」という、就活時から変わらず言い続けている将来の目標があります。

仕事も、その目標を叶えるための一つの手段で、定期的に目標に一歩でも近づいているか、振り返るようにしています。

勇気を持って、口に出す

—— 働き出して、最も興奮したこと、最もツラかったことは何ですか。

宋:仕事の結果として、ユーザーの方に"Delight"を届けられたと実感できた瞬間が、一番興奮します。

具体的には、所属するカーシェア事業で自分の推薦車種の希望が通ったときになります。実際に推薦車種が展開され、SNSでユーザーの方の感想を見たときは、自分の仕事が世に届いているという実感も得られました。

一方でツラかったことは、ムチャぶりが飛んできたときですかね。

「宋君、この前に話していた案件、全部よろしくね」と振られたときは、何から手を付けたらいいか分からず途方に暮れました。

ただ、それも「人は仕事で成長する」というDeNAのカルチャーゆえで、少し経ってからは意気に感じて、楽しみながら取り組むことができました。

高田:私は、全社で実施される社員総会で新人賞を目指したときの興奮と、獲れなかったときの悔しさをよく覚えています。

社員の投票を経て、最終的には役員会で受賞者が決まるので、自分自身が候補者リストに入っていたかどうかは分かりません。

ただ、選考基準は明確で、まず「成果をどれだけ出せたか」。そこに、チームへの貢献度といった人間性などが加味されて総合的に評価されます。

同期には意識の高い内定者が多く、入社前から「新人賞が目標」とよく口にしていました。

一方、私はその話を耳にし、「すごい人がいっぱいいるな」と思いながら、口にするのを恥ずかしく感じていました。

ただ、本来は目標を口にするのはカッコ悪いことではなく、私自身も新人賞を目標にしていたので、結局は当時の自分に勇気が足りなかっただけです。

そこで入社後は自分から目標を発信するようになり、実際に「やれることがあれば全部やる」というくらい、新人賞の獲得に向けてガムシャラに働きました。

最終的に新人賞を獲れなかっただけに悔しさは残りましたが、かつて斜に構えていた自分が変わったという実感もあるし、自信にもなったと考えています。

綱島:最もツラかった経験だと、海外とやり取りする部署に在籍しているだけに、今回の新型コロナウイルス関連になりますね。

事業が立ち上がって間もないときに、急に海外からの人の流れが止まり、成績が低迷し続けたときはかなり苦しかったです。

当時は、もはや事業部として続けるべきか否か、という議論がされる状態。ただ、戦略を一から練り直した結果、目標を達成できたのはとにかくうれしかったですね。入社して初めて感動しました。

選んだ道を正解にする

—— 最後に、後輩となる就活生にアドバイスをお願いします。

宋:就活では、誰もが幸せに働ける企業はないことを、まず意識してほしいです。

僕自身が就活中に、ある企業の人事の方に言われ、印象に残っている言葉が「会社選びは最高でも80点にしかならない。そこから100点にもっていくのは自分自身」というもの。

そして、80点から100点になるか50点になるかの分かれ目こそが、自分と企業のマッチング度合いだと考えています。

そのため、自らのモチベーションの源泉や幸福の基準について考え抜くことを勧めます。徹底的に考えた結果として、自分が幸せに働ける企業は自然と見つかるはずです。

高田:宋さんのアドバイスは、まさにその通りだと感じます。

自分が熱中し続けられるものを見つけてもらいたい。夢中こそ一番楽しい状態ですから、それを社会人でも続けてほしいですね。

私も人事として多くの学生と接して、内定をゴールと捉えている学生は少なくないと感じてきました。もちろん、自分自身はどうだったかといえば、否定できる自信はありません。

ただ、せっかくですから、長い目で人生を見たときに自分が最も楽しく働ける環境は何かと考えながら、就活を楽しんでほしいと思います。

綱島:自分が言えることとしては、周りにどんなことを言われようとも、自分の人生に責任を持てるのは自分しかいない、ということでしょうか。

もし入社先が倒産したとしても、「入って損した」と考えれば、他責にしているといえます。結局、どのようなキャリアを選ぶか、どのようなステップを踏むかを判断するのは自分でしかありません。

どのような結果になろうが、後悔がないよう納得いくまで就活をやり切り、その後は選んだ道を正解にしていってもらいたいです。

高田:確かに、そうですよね。

綱島:僕自身を振り返ると、正直に言えば学生時代は他責にしたこともあります。しかし、ベンチャー企業に入社してからは、一つの決断を下したときにのしかかってくる責任の重さも知りました。

具体的には、事業のプロセス改善をしようと自分の意思決定で変更を加えたことで問題が起こり、何百万円の損失を出したこともありました。

自分の判断で決定を下して、その責任まで取るとなると、学べることは多大にあります。成長率も、自分に責任を持てるか持てないかで、大きく変わってくるものです。

とはいえ、レバレジーズとしてはメガベンチャーという認識はなく、DeNAとサイバーエージェントと同じ並びに驚いたくらいなので、両社に負けないよう、自分たちも頑張りどころだと感じています。

実際に課題は山積みなので、それらを解決していける人材をしっかり育てていかなければいけないなと。

宋:僕が所属するカーシェア事業を展開する『DeNA SOMPO Mobility』も、取り組みたいことが山積しているので、それを一緒に実現してくれる仲間がこれから増えたらいいなと思っています。

コロナ禍という難しい状況ですが、オンラインなどを駆使して社員同士がいかに互いの信頼を高めていけるか、という課題はありますね。

高田:私たちも、今後企業が拡大する中で、自社を大手だと勘違いしてしまう危惧はあります。

確かに、渋谷にある大きなビルの『Abema Towers』に拠点を構えたりと、外からは大企業に見えなくもありません。しかし、実際はかなり泥臭いベンチャー精神が強く、おそらく社長自身も「うちはベンチャーだ」「自分たちの手で事業を生み出して成長させる」と考えています。

私たち自身、泥臭くベンチャー精神を持ち続け、自社を大企業だと勘違いされないよう、採用活動を通じてしっかりと伝え続けなければならないと考えています。

綱島:僕たちの社長も、業務に関係ないことでも相談に乗るなど社員とかなり距離が近い印象がありますが、ビジネスにおいては厳しさを感じますね。

高田:ベンチャー企業の社風や環境は、社長が築いてきた歴史ともいえますし、私も就活時には各社の社長の著書を読んで共感したこともありました。

起業当時のエピソードなどは、たとえその企業に入社しなかったとしても刺激がもらえ、勉強にもなります。それこそDeNAの説明会では、南場(智子)さん自身が自著を配っていました。

宋:確かに配っていますね。

経営陣のミッションやビジョン、バリューに共感できてこそのベンチャーですから、就活時には最初にチェックすべきポイントといえそうです。

【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則取材:佐藤留美、小林将也、平瀬今仁、構成:小谷紘友、編集:平瀬今仁、デザイン:堤香菜