ギャルや若者動向の専門家に

—— 西井さんは、ファーストキャリアが電通総研のリサーチャーです。望んで就いたのですか?

いえ、偶然というか、巡り合わせです。

入社後にリサーチャーをやることになったのも、成り行きだったというか。

—— どんな経緯で配属になったのですか?

就活の時はマーケティングの仕事がしたくて、電通の他に、消費材メーカーなどにも応募していました。

ただ、就活を進める中で、特定の商品を担当し続けるような仕事よりは、特定の事象が世の中をどう変えていくかを調べたいと思い始めたんですね。

電通への内定前後にそんな話をしていたこともあってか、当時、電通総研には新入社員としての配属は初めてで、3名しかいなかった消費者研究部という部署に配属されました。

—— 何か研究したい「特定の事象」があったのですか?

入社当時は、若者やギャルの消費動向に興味を持っていました。

理由は二つで、一つ目は私自身が高校時代にギャルだったから。もう一つは、当時の経験から、ギャルのような「ニッチな個性」を持つと、周囲に色眼鏡で見られてしまうことに違和感を持っていたからです。

でも、見方を変えると、ギャルのような社会的にニッチな若者が、新しいカルチャーを生み出しているのも事実です。

そこで、大学時代は経営組織論のゼミに入り、組織と個人の関係性を学んだりもしていました。

また、電通総研に入ってすぐ、「電通ギャルラボ」や「電通若者研究部(電通ワカモン)」を立ち上げてレポートを作り、『パギャル消費』という書籍を出すことにもつながりました。

—— 書籍の出版は入社2年目だそうですね。すごい速さです。

おかげさまで、この「電通ギャルラボ」での活動がきっかけで、NHKの番組に出ることになりまして。それを見た未来創造グループの上司に誘われて、2015年に異動しました。

これが私のキャリアの転機になっています。

未来の課題を発掘する

—— BDSの役割について、他の部門とどう違うのか教えてください。

一番の違いは、事業を見る時間軸です。

一般的なマーケティング支援は、クライアントの「目先の課題」を解決するために動いていますが、BDSはクライアントも見えていないような「未来の課題」を見つけるのが役割です。

課題を発見する手法を提供しながら伴走するので、営業もしながらプランニングもして、ディレクションもするという、職種を横断しながらクライアントに接することが多くなります。

電通のような広告代理店では、営業は営業をする、プランナーはプランニングをすると、いわゆるジョブ型で役割が異なっていたので、まずはそこから意識転換をするのが大変でした。

もう一つ、BDSが重視しているのは、クライアントが目指すゴールを達成するために、必ず行動変容につながる提案をする点です。

例えばクライアントが10年後、20年後に存続するために、どういう未来を描くのか? このビジョニングから伴走しながら、今の時間軸で必要な施策は何なのかを考えます。

結果、人事制度の変革が必要ならば、人事制度を変革したり、関連するSaaSの製品を導入したりと、クライアントのその後が変わる施策を取り入れてもらうように心掛けています。

一例として、私が担当しているイオンファンタジーでは、大型ショッピングモールのプレイスペースを作る事業を「エデュテイメント(遊び+教育)」をテーマに進化させるべく、様々な変革をご一緒しました。

同社は、中国やマレーシア、フィンランドなどの海外で、遊びと知育を融合させた次世代型プレイグラウンド『FANPEKKA』を展開しています。また、中国では科学をテーマにしたテーマパーク『莫莉幻想研究島(モーリーファンタジー研究島)』も作っています。

こうした新規事業を生み出す環境づくりとして、オフィスも遊び心のあるものにデザインし直すなど、社員のマインドから変えていくような取り組みをお手伝いしました。

—— 行動変容は、コンサルティングでも最も難しい部分です。

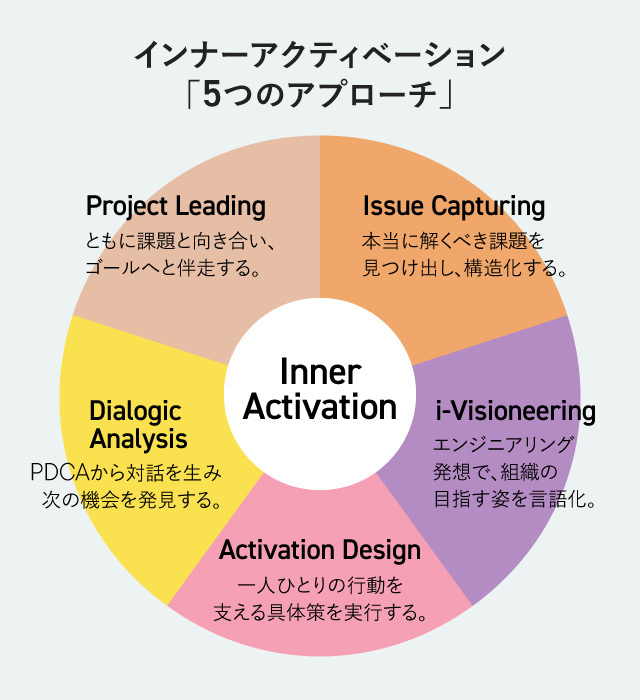

そのための手法「インナーアクティベーション」を確立するまで、5〜6年くらいかかりました。

でも、広告代理店である私たちが、クライアントのビジネス・デザインまで伴走するとなると、そこまでやり切らないと価値にならないと思っています。やり切るというのは、クライアントの売上に貢献することです。

電通には、以前からリサーチやクリエイティブの専門知識を持つ人たちがたくさんいたので、その知見と未来志向を掛け合わせて何とか業務をこなしています。

築いた「強み」を捨てる

—— 西井さんは、未来創造グループへの異動によって、職業もリサーチャーから事業開発に変わっています。苦労はありましたか?

リサーチャーは、今目の前にある事象を分析するのが仕事になります。

それはそれで、Excelの使い方から学ばなければならず大変でしたが、BDSの仕事は未来をつくるために動かなければなりません。この視点の違いには苦労しました。

それともう一つ、異動した当時の私は「ギャル研究の人」「若者研究の人」というイメージが付き過ぎていて、頼まれる案件に偏りが出てしまうという悩みがありました。

特定のテーマで自己認識してもらえるのはありがたい一方、新しい部署での仕事なので、当時の上司には「異動するならゼロから出直す気持ちで」と言われたのを覚えています。

—— 築き上げたものを捨てることにもなると思うのですが、気持ちの整理はうまくできましたか?

異動してすぐの時期は、できていなかったと思います(笑)。

自分の中で考え方が明らかに変わったと感じたのは、30代を迎えた時です。私は31歳で子供を授かり、産休に入ったのですが、その前後で内省したことで仕事感が大きく変わりました。

それまでは、自分の承認欲求を満たすために仕事をしていたんですね。「電通ギャルラボ」のような取り組みも、自分の興味が原動力になっていました。

でも、出産の前後から、自分以外のチームメンバーが輝ける場所を作りたいという思いが強くなっていきました。

BDSでも、私とは違う専門性を持つタレントを、もっと外に出したいという考えるようになってから、私自身もポジティブに今の仕事に取り組めるようになりました。

建前でも「嘘は厳禁」の理由

—— その考え方の変化は、ビジネス・デザインのクライアントワークにも好影響を及ぼしそうです。

もう一つ、産休中に内省した際に気付いたことがあります。社内でもクライアントにも、嘘をついてはいけないということです。

代理店業をやっていると、クライアントだからと「これは素晴らしい」と過度に褒めたり、関係性を構築するために建前で話すことが多いものです。

でも、ビジネス・デザインの仕事は、常に本音で話さないと、課題も発見できないですし、結果として将来のマネタイズにも悪い影響を与えてしまいます。

どんな事業でも、売上がないと、継続性は見込めません。なので、事業のダメなところはダメだと言わなければなりません。これは、社内外を問わずです。

—— リサーチャーだった頃は、得られなそうなマインドです。

私にとっては逆で、電通総研の頃に「あなた方はコスト部門だ」と言われることも多かったので、売上への意識は以前から強く持っていました。

同期が総額1億円の案件をやっている、10億円の案件をやっている、100億円の案件をやっている。そんな時に、私は10万円の調査を設計していたので。

そういう規模感の違いの中で、どうやってより多くの売上を上げていくのか、ずっと考えてきました。

課題解決の手法は進化し続ける

—— BDSの、クライアントの行動変容、ひいては売上向上まで伴走するというコンセプトにも相通じる部分です。

そうかもしれません。

クライアントの未来の課題を解消するために支援を続けるには、他のコンサルティングファームが持っている課題解決の型のようなものを作ることから、独自のSaaS製品の開発など、必ず「形に残るもの」を提供できるようにならなければなりません。

また、こうしてBDSならではの強みを作っても、一つの手法だけでクライアントの未来を共創できることはありません。外部環境も、クライアントの課題も、常に変わっていくからです。

その変化に対応し続けるのも大切です。

実は過去に、私が人事制度に関するプロジェクトを担当していたクライアントから、担当変更を言い渡されたことがあるんですね。

BDSに代わって、新たにプロジェクトを担当することになったのは、とある人事コンサルティング企業でした。

BDSはクリエイティブ力を強みにプロジェクトにあたっていましたが、この時に、「他のコンサルティング企業もサービス領域を広げている」「BDSももっと新しい問題解決の方法論を学ばなければ」と痛感しました。

—— 進化しなければ淘汰されると?

その通りです。

だからこそ、新しいパッケージサービスを作って提供したり、テクノロジー企業とコラボレートしながら組織課題を解決するプラットフォームを開発したりと、ソリューション提供の幅を広げていかなければと思っています。

合わせて読む:【電通】我々は、もはや広告会社ではない(NewsPicks)

取材・文:伊藤健吾、編集:佐藤留美、デザイン:九喜洋介、撮影:遠藤素子