「やりたいこと」が全てじゃない

—— 若者の多くが、「やりたいことが見つからない」という悩みを抱えています。人事として多くの学生に接する綱嶋さんは、彼らに対してどのようなアドバイスをしているのでしょうか?

「やりたいこと」を高尚なものだと思わないでほしいと伝えています。

なぜやりたいことが見つからないのかといえば、多くの場合は、他人と比べてしまうからです。

他人と自分を比べ、やりたいことにスケールの優劣を感じてしまい、進むべき方向性が見つからなくなってしまう人が少なくありません。

でも、もっとシンプルに考えればいいのです。

あくまで個人的な意見ですが、取り組んでいて「心が潤う」と感じるのであれば、それはきっと「やりたいこと」です。

「スケールが小さい」とか「みんなとは違う」とか、そんなことを気にする必要はありません。

また、やりがいのある仕事というのは、「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」の交わるところに存在します。

ですから「やりたいこと」があるからといって、必ずしも自分に合った仕事にたどり着けるわけではないのです。

これといった「やりたいこと」がないからといって、それを気にしすぎる必要はありません。

—— 「やりたいこと」があるからといって、就職活動がうまくいくとは限らないんですね。

「やりたいこと」が明確なのは素晴らしいことです。

とはいえ、「やりたいこと」だけで物事を考えてしまった結果、就職活動に苦戦する学生が多いのも事実です。

例えば、「やりたいこと」に対して「できること」が伴っていない場合、人事としては不採用にせざるを得ないケースが多々あります。

やりたいことだけが先走っていたり、自己認知と他者認知が乖離していたりして、生き生きと活躍するイメージが描けないからです。

学生のうちから「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」の3軸が明確に重なる仕事を理解している人は、ほとんどいません。

だからこそ、多くの社会人に話を聞いてみることをお勧めしたいです。

自身の「やりたいこと」に、どのようにして「やるべきこと」をかけ合わせて、仕事をしているのか。

それを実現するには、どのような「できること」が必要なのかを知ることにもつながります。

結局は、バランスが大事なのです。

ピースが重なる会社を選ぶ

—— 綱嶋さんは、ご自身のキャリアをどのようにして選択してきたのでしょうか?

私は昔から「やりたいこと」が明確だったものの、経験を積んでいく過程で、それが変化してきたタイプです。

大学入学時点での将来の夢は、高校の教員になることでした。

もともと小さな子どもが大好きで、彼らが生き生きと成長してくれることに関心を持っており、そこから転じて教員になることが夢になったのです。

しかし、「教育」について考えるうちに、教員以外の道を模索するようになりました。

子どもの教育にとって一番大切なことは、大人が生き生きと働く姿を見せることで、「自分も早く大人になりたい」と思ってもらうことだと感じたのです。

先々のキャリアを考えていたところ、働き方改革を支援するワーク・ライフバランスという会社に出会いました。

当時は大学3年生で、周囲は就職活動の真っ最中です。

しかし、今このタイミングでワーク・ライフバランスの門を叩けば、自分が実現したいキャリアが明確になると感じ、休学してインターンをすることに決めました。

結果論ですが、当時の選択は正解だったと思います。

代表の小室淑恵さんが、「日本人の働き方を変えたい」という強いパッションにつき動かされて働く姿を間近で見て、「こんなにも生き生きと働く人がいるんだ」と衝撃を受けたのです。

「仕事はお金を稼ぐ手段」という考えを少なからず持っていましたが、そんなに単純なものではなく、「どう生きるか」を左右する重要な要素であると考えを改めました。

小室さんとの出会いがなければ、そのまま教員を目指していたかもしれませんし、少なくともサイボウズで働く選択はしていなかったと思います。

—— なぜ、新卒でサイボウズに入社したのですか?

大きく2つの理由があります。

1つは、小室さんを通じて、サイボウズ代表取締役の青野慶久さんを知ったことです。

小室さんが青野さんと対談等のお仕事でご一緒する機会が多いのを目にしており、お互いの活動に親和性の高さを感じていました。

「尊敬する経営者の小室さんが信頼している青野さんとは、一体どのような人なのだろう」と興味を持ちました。

もう1つは、ワーク・ライフバランスでのインターンを通して、仕事に対するモチベーションが変化したことです。

インターンを始めた当時は、「子どもが未来に希望を持てるように、大人が生き生きと働く社会をつくること」をミッションにしていましたが、やはり時間がかかります。

目の前の仕事を頑張るモチベーションとしては、少し目標が遠いと感じていたのです。

その代わりに、働き方改革を支援した企業の方々が、少しずつ働くことにポジティブになっていく姿が、私のモチベーションでした。

残業が多く、ギスギスした雰囲気だった組織が、働き方改革によってみるみる変化していく姿を見て、「この現象が広がれば、日本中が幸せになる」と感じたのです。

サイボウズは、「チームワークあふれる社会を創る」という理念を掲げ、組織の情報共有を促進することでチームワークの向上を支援するサービスを展開しています。

顧客が変化していく姿は僕の働くモチベーションになりますし、その活動の先には、「子どもが未来に希望を持てるように、大人が生き生きと働く社会をつくる」という、もともと描いていたミッションの実現があります。

休学を経て「やりたいこと」が明確になり、インターンを通じて「できること」も増えていました。

それぞれのピースが重なったタイミングで、サイボウズへの入社を決めました。

“会社のファン”は不採用になる

—— 綱嶋さんは現在、新卒採用担当として働いていると聞きました。学生の就職活動を間近で見てきた経験から、企業選びに必要な視点を教えてください。

さまざまな視点がありますが、あえて一つ挙げるのであれば、カルチャーフィットです。

これも個人的な意見かもしれませんが、「なんのために働くのか」という問いを追求すると、つまるところ「幸せになるため」だと思います。

そうだとすれば、「業績が安定している」とか「成長著しい」とか、そうした視点はさまつなことだと思うのです。

仕事は人生の一部ですから、むしろ、「自分らしく働ける」とか「働くことが楽しい」とか、毎日が充実していることの方がよっぽど重要です。

そのためには、少なくともカルチャーフィットが求められると思っています。

—— 実際、サイボウズは採用の際に「カルチャーフィット」を重視しているそうですね。

カルチャーフィットがなければ、採用する側も、採用される側も不幸になってしまうからです。

ただ、新卒採用をしていると、「カルチャーフィットが大切です」という主張を誤解している人が少なくないと感じます。

大前提として、数ある企業の中からサイボウズの選考を受けていただくのは、心の底からうれしいことです。

ただ、サイボウズの理念や働き方に興味を持っているがゆえに、「サイボウズのカルチャーに自分を合わせようとしている」と感じる方もいます。

その時点で、「カルチャーフィットしている」とは言えないのです。

—— 「カルチャーフィットが大切だ」と唱えることで、むしろカルチャーの不一致を生み出すケースもあると?

その通りです。

カルチャーに共感していることと、カルチャーフィットしていることは、似ているようで違います。

カルチャーに単に共感しているのはファンであり、カルチャーフィットしている人とは、カルチャーに共感したうえで、「新しいカルチャーを一緒につくっていく」という気持ちがある人を指します。

また、サイボウズの採用においてカルチャーフィットしていることは大前提であり、そのうえでチームのミッションを達成するのに必要な能力を持った方を採用したいというのが人事の本音です。

サイボウズに限った話ではなく、どの会社でもそうだと思いますが、一緒に働きたいのは、ファンではなく会社を成長させる人です。

“Culture”の語源は、“Cultivate”(=耕す)です。

つまり、カルチャーフィットしているかを量るうえで本当に大切なことは、畑を一から耕すように、「新しいカルチャーを一緒につくっていく」という気持ちがあるかどうかなのです。

就活は自分を主語にして考える

—— 綱嶋さんが考える「幸せになるため」の仕事選びとは、どのようなものでしょうか?

究極的には、「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」の3軸が重なる仕事に出会うことだと思います。

ですから、「就職先人気ランキング」や「年収が高い企業ランキング」にとらわれるのは、あまりお勧めできません。

また、「自分の選択に責任を持つ」というスタンスを持つことも重要です。

例えば、なんらかの理由から、それほどやりたくない仕事に就くこともあるでしょう。

ただ、最終的にその仕事に就くことを選んだのは自分自身です。

そうであれば、「できることにフォーカスする」と決めるなりして、まずは頑張ってみてください。

ひたむきに頑張っていれば、「できること」の円が大きくなっていきますし、感謝される機会が増えて、やがて「やりたいこと」を見つけられるかもしれません。

でも、「やりたくないことだから」と投げやりに仕事をしていたら、今の仕事が楽しめないどころか、今後やりがいのある仕事をつくれる可能性もどんどん少なくなっていきます。

ですから、親や友人の意見に合わせた選択をするのではなく、自分が納得のいく選択をして、そこで頑張ってみることが大切です。

もし合わないと感じたら、転職すればいいのです。

自分で選択して、頑張ってみたうえでの不一致なら、むしろポジティブなキャリアだと思います。

本音で選んだのであれば、なんであれ正解です。

これから社会に出る学生さんは特に、常に自分を主語にして、会社選びをしてくれたらと思います。

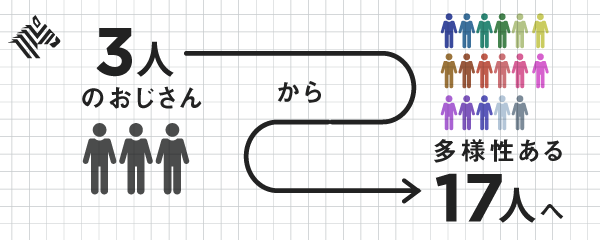

合わせて読む:【サイボウズ青野】取締役17人で「脱おっさん」した本当の狙い

取材・構成:倉益璃子、取材・編集:小原光史、撮影:高橋団、デザイン:黒田早希