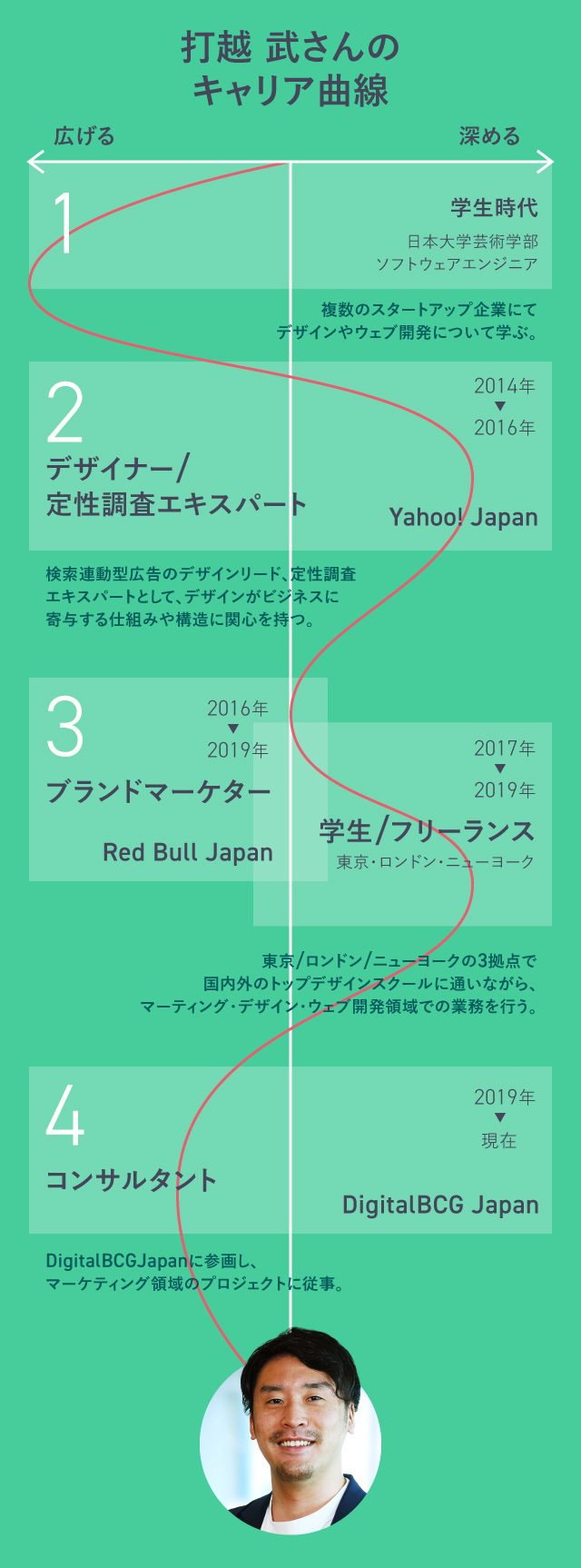

日大芸術部でもWeb開発を経験

打越さんのキャリアにとって、最も学びを「広めた」時期は、学生時代のインターンだった。

「エンジニアになりたかったというより、とにかく『ビジネスが動いているところ』で経験を積みたいと思っていました」

モバイルゲームの開発会社など、複数のベンチャー企業でインターンをした打越さんだが、実は大学に入るまでパソコンすら触ったことがない学生だったという。

日本大学芸術学部では映像を専攻していたが、ベンチャーでのサービス開発に時間を割くようになったのは「新しいプロダクトが生まれる場所を見てみたい」「トレンドになっている成長産業に身を置きたい」と感じたから。

打越さんが学生だった2010年代前半は、スマートフォンの普及も相まって、アプリ開発に取り組むベンチャーが乱立していた。

実際、インターン先は東京・両国のマンションに数名しかいないような環境だった。

システム開発に関する知識は、職場で本を読みながら覚えていった。

「失敗も含めて、素人が意気込みだけでやれるのは、若い時ならではの特権です。分からないことはすぐ聞いて、なるべく早くキャッチアップする。20代の前半までは、そう意識して動くようにしていました」

インターン先の社長からは、「自分がこれからどうキャリアをつくっていくかより、今、世の中は何を求めていて、それに対して何をアウトプットしていくかを意識して仕事をしよう」とアドバイスされた。

この助言が、打越さんの仕事の基礎をつくり出した。

デザイナーでも事業はつくれる

その後、就職ではポータルサイトの運営などを手掛けるヤフーを選ぶ。

当時は「爆速経営」を旗印に、スマートフォンシフトを進めていた同社に、デザイナーとして入社した。

ヤフーを選んだのは、「日本で一番ユーザーの多いサービスで、よりエンドユーザーの近くでニーズを発見・解決できる仕事がしたかった」から。Web制作にかかわる職種ならと、エンジニアにはこだわらなかった。

ただし、当時の仕事でも、インターン時代に受けたアドバイスを実践。バナーやWeb画面の作成にとどまらず、ヤフー社内の資格である「定性調査エキスパート」としてユーザーニーズに応える仕組みづくりに腐心した。

最も注力したのは、検索連動型広告の仕組みづくりだ。

例えば、あるプロ野球球団の名前でキーワード検索したユーザーには、その日の試合の速報を表示する。あるアイドルグループの選抜総選挙があれば、関連ワードで検索した人に速報を表示する。

こうやってユーザーとのエンゲージメント(企業とユーザーの関係性)を強めながら、Yahoo! 検索を普段使いしてもらうための仕組みづくりを好んで行っていた。

強く意識していたわけではなかったが、当時も、広告という嫌われがちなものを、「ユーザー体験の向上」によって好感度を上げるという考えがあったのかもしれない。

「一般的に、デザイナーは格好いいビジュアルを作り、自分のポートフォリオ(実績になる制作物)に載せられるものを作りたいというモチベーションで動く人たちが多いように思います。

一方で、ビジネスや業績に直結するような仕事はあまりやりたがらない。私は、そこにすごく興味があったので、デザイナーだけど広告媒体も担当したいと希望を出して、検索連動型広告を多く担当していました」

転職の誤算が次の転機を生む

「どんな職業でも、ビジネスを大きくするために動くことが重要。これだけは、今も昔も同じように意識してきた気がします」

そう話す打越さんだが、打診を受けてブランドマーケターとして転職したレッドブル・ジャパンでは、小さくないモヤモヤ感を抱くことがあった。

Webの仕事だけでなく、リアルな世界も含めたマーケティングを学びたい──。キャリアで初めて、明確な意思を持って転職したものの、各種施策の大方針は本社が主導することが多く、自身が持っている能力や知識をほとんど業務に生かせないと感じたからだ。

レッドブル・ジャパンに在籍していた当時、打越さんがいたチームは、LINEとのポイント還元キャンペーンや、有名アーティストなどとのコラボキャンペーンを手掛けた。どちらも日本独自のマーケティング施策だ。

ただ、その他多くの業務では、本社が決めたオペレーションを「日本支社のいちメンバー」としてこなす機会が多かったという。

そこで、学部時代から漠然と持っていた「修士号を取得したい」という目標を叶えようと決めたのが、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(以下、KMD)への進学だ。

打越さんが入ったデザインについての修士プログラムは、3年間で東京とロンドンとニューヨーク、それぞれの学校で授業を受けて学位を取るという内容だった。

「その海外在籍時にレッドブル・ジャパンを退職し、ビジネスとの接点を保つためフリーランスとしてクライアントワークをするようにもなりました。この時の経験が、意外と現在の仕事に生きています」

エクスペリエンスデザイナーの役割

有名アーティストや某学校法人のサイトWeb開発の他、前職のレッドブル・ジャパンからプロジェクトベースで業務請負をする中で、これまで学んできたWeb開発・デザイン・マーケティングの3つを一貫して見る機会が増えた。

また、この時に、ユーザビリティ(ユーザーの使い勝手)やユーザー体験の良し悪しで集客や利用満足度が大きく変わることを改めて実体験として学んだという。

「そんな経験をしていた途中、リクルーターに紹介されたDigitalBCGが『個々人の出せる価値』を重視する職場ということを知りました。今までより大きな規模の仕事に携われると思い、DigitalBCGに転職しました」

では、現在の業務である「エクスペリエンスデザイナー」とは、一体何をやる仕事なのか。

「DigitalBCGは成果の出し方が自由なので、私の考えるエクスペリエンスデザイナーと、他のメンバーが考えるエクスペリエンスデザイナーの定義は多少異なると思っています。

その上で私の役割は、クライアントが行ってきた商品・サービス開発を、徹底的なユーザー目線で変革していく仕事になります」

例えば、家電メーカーの製品開発でよくある悪いケースは、次のようなものだと打越さんは言う。

毎年春・秋に行う新商品の投下に向けて、ルーティンワークとして次期モデルの広告宣伝企画や、さらに先の開発計画を立てる。

その際、各担当者が見ているのは、宣伝予算を管理しているマーケティング責任者や、製品を卸す家電量販店になってしまうこともあるのだ。

そうなると、頭の中では製品を使うユーザーのためにと思いつつ、実際の業務は「今季の宣伝予算はもう決まっているから......」などと社内の理屈で進んでしまう。

そこに、打越さんのようなエクスペリエンスデザイナーが入ることで、本質的にユーザーが求める製品づくりに軌道修正する案件が多いという。

その具体的なアプローチはさまざまだ。

「いわゆる“松竹梅”の順番で、製品開発そのものやマーケティング施策に変更を加えた場合の効果をシミュレーションして提言することもあれば、クライアントの経営陣に組織変更を提言することもあります。

また、私はWeb開発やデザインを学んできたので、提言の過程で簡単なモックアップ(試作品)を作ることができます。クライアントの迅速な意思決定や合意形成を行うために、時には目に見える形で改善点を共有することもあります。

こうやって、あらゆるアプローチでユーザー体験の改善に向けて伴走するのがエクスペリエンスデザイナーの仕事になります」

重要なのは「対話と手触り感」

異なる課題を持つクライアントに対して、自社製品・サービスのユーザー体験向上をサポートするには、当然ながら豊富な知識が必要になる。

しかし、それ以上に日々の仕事で最も大切にしているのは、クライアントの担当者とのコミュニケーションだという。

クライアントの製品づくりに本質的な変革を根付かせるには、ユーザー体験の向上に向けた「最新の理屈」よりも、日頃の業務を行う担当者の「考え方」を変えてもらうことが何より大切だからだ。

打越さんは、先ほど話したメーカーの事例でこう説明する。

「私たちが示すシミュレーションがどれだけ論理的に正しいそうなものでも、毎期の広告宣伝で予算繰りをしてきた担当者は『自分の仕事を奪いに来た』と感じるものです。

その場合は、マーケティング担当者と密に連絡を取り、事業の将来をより良いものにするために協力してほしいと示すことが肝心です」

メールの返事もできるだけすぐ返すなど、こまめな配慮とコミュニケーションが、プロジェクトの成否を握る。

これは、打越さんがレッドブル・ジャパンやフリーランス時代に外部の協力会社とやり取りをする際に感じていたことでもあるそうだ。

「もう一つ、私が大切にしているのは、クライアントにとっての『手触り感』です。言葉で『こんなものを作ればいいのでは?』と提案するより、実際に見てもらったほうが早い、というケースは多々あります」

打越さんの場合は、強みであるデザインの知識を使って、Adobe Illustrator(イラストレーター)やPhotoshop(フォトショップ)で自ら新製品のデザインパターンを作って示すこともあるそうだ。

「ビジネスでは迅速な意思決定が必要なため、『動く物』を共有したほうが素早く課題解決につながりそうだとなった場合は、ベンダーや制作会社に頼らず自らやってしまう、という部分も強く意識しています」

大企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が本格化している今、変革の手段の一つとして、IT技術やデザインの重要性は日に日に高まっている。

そんな中、打越さんのようなアプローチで事業変革をサポートするコンサルタントの重要性も、より高まっていきそうだ。

合わせて読む:【BCG】日本のコンサル業界は、まだ黎明期だ(NewsPicks)

取材・文:伊藤健吾、編集:佐藤留美、デザイン:九喜洋介