リスキリングは個人の問題ではない

野上:今回取り上げるテーマは「リスキリング」。簡単に言うと、社会人の学び直しなんですが、今、岸田政権が5年間で1兆円をこのリスキリングに投じると言っている差し迫ったテーマなんですね。

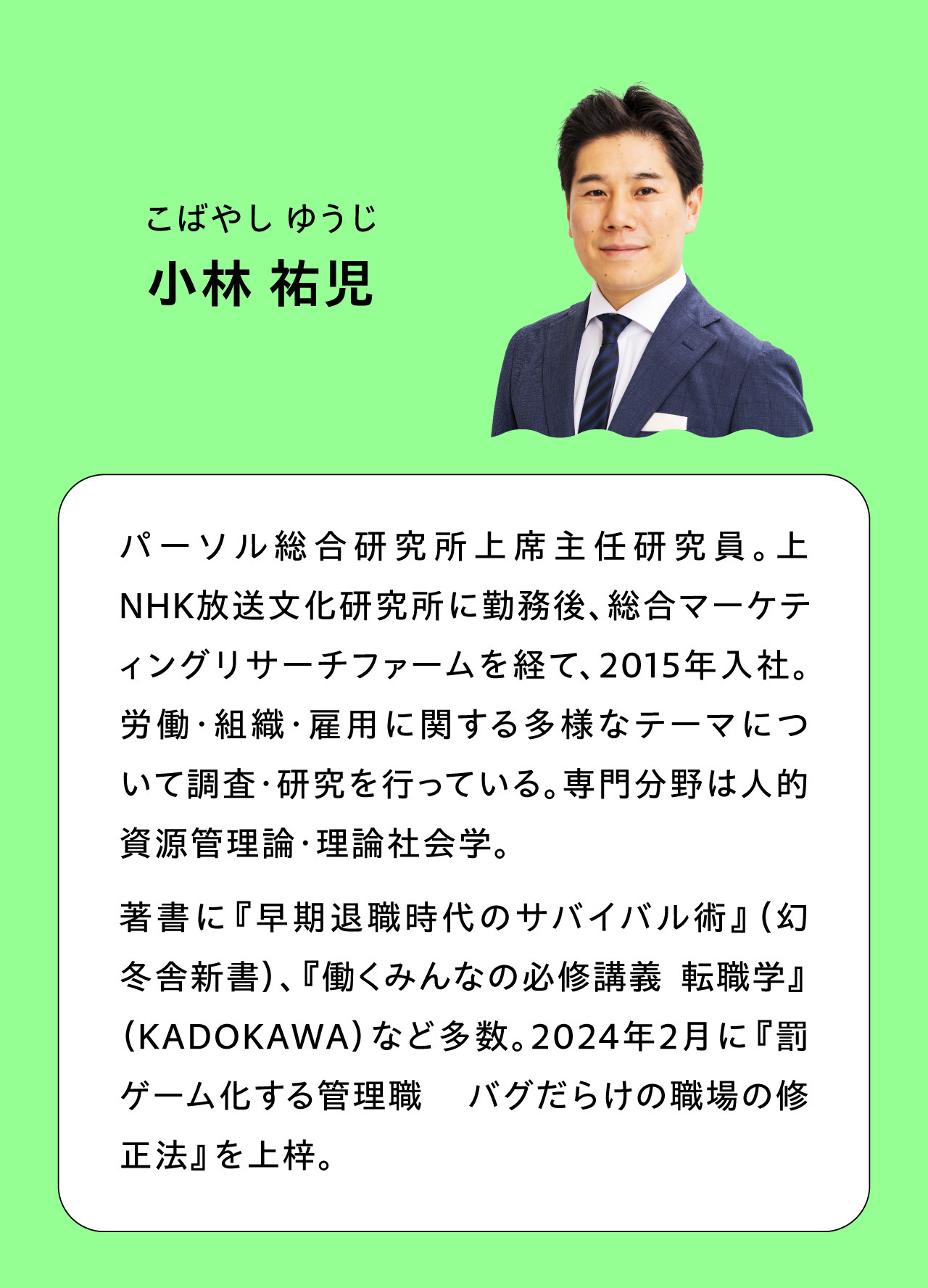

ゲストには光文社新書『リスキリングは経営課題~日本企業の「学びとキャリア」考』の書籍を出版した小林祐児さんをお迎えしております。小林さん、よろしくお願いいたします。

小林:よろしくお願いいたします。小林です。

野上:最初に、この1冊を通して伝えたかったことを一言でお願いします。

小林:『リスキリングは経営課題』。このタイトルに言いたいことはほぼ詰まっています。

リスキリング、学び直しと聞いた時に「自分がどう勉強するかな」「何を学んだらいいんだろう」と個人に引き寄せて考える方が多いと思うんですよね。

実際これまでを振り返っても、個人がいかに学んでいくかの議論が多いです。しかし自分は、いろいろな調査結果から「勝手に学ぶ人が増えるってことはないな」とある種のあきらめに至りました。

野上:なんと、あきらめ!

小林:じゃあ誰が推進していくんだとなると「これは、企業の経営課題である」と。会社というプレイヤーから、自社社員に対して働きかけないと変わらない。これが言いたかったことですね。

野上:なるほど、個人に訴えかけても限界があると。あきらめという言葉も出てきました。

リスキリングって言葉はもうバズワードになってるんですけど、改めてリスキリングとは何でしょうか?

そもそもリスキリングって何?

小林:単純に言えば、大人の学び直しです。一昔前に同じような概念で「リカレント教育」という言葉がありましたが、比較するとわかりやすいです。

リカレント教育は、20年前くらいに使われていたワードで、「社会人になっても大学院などで学び直ししましょうね」という意味合いでした。主体は、大学や外部などの教育機関です。

一方、リスキリングは、どちらかというと経済的な必要性、ビジネス的な必要性から出てきた言葉です。

具体的には、2018年のダボス会議(国際的な経済フォーラム)で大きく取り上げられたのがきっかけで世界中に広まりました。

要約すると、「スキルを新しく獲得しましょう、それを次の仕事に活かしていきましょう」という考え方です。ビジネス環境がどんどん変わっていく中で、新しいことを学ばないと仕事がなくなっちゃいますよ? 失業率上がっちゃいますよ? という危機感の中で提言されたものです。

学習者の主な目的はジョブチェンジやキャリアチェンジになりますから、推進主体として企業サイドや政府が前に出てきている。このあたりが、リスキリングという言葉の特徴ですかね。

野上:2018年というともう5年以上前ですが、日本に来るまでにタイムギャップがあるんでしょうか。

小林:その2年後の同会議でもリスキリングはかなりフィーチャーされましたので、タイムラグとしては数年ですかね。それほど遅くはない気もしております。

考えてみると、そもそも「ビジネスが急激に変わっていく」「だから学び直しが必要だよね」という議論は何十年も前からあるんですよ。言説としてはすごく普通というか……伝統的と言ってもいいくらいです。それが「リスキリング」という言葉に衣を付け替えて、新たに推進主体ができ、予算も増えて、いよいよ盛り上がってきた状況ですね。

学ぶ必要なんてないよね?企業と個人の“共犯関係”

野上:日本でこれだけ叫ばれているのは、企業が社員の学びにそれだけお金もかけてないし、リソースも割いてない現実が背景にあるんでしょうか。

小林:おっしゃる通りです。いわゆる人材投資はすごく少ない。日本企業と言えば、長期雇用が前提で簡単にはクビにしない、人を大事にする、と思われがちですが、雇用した人に対して成長や勉強の機会をどれだけ与えているかというと、かなり少ないんですよ。

野上:ただただ、クビにしないことが人を大切にするってことじゃなくて、ちゃんとその人を育てているかも大事だよ、と。

小林:予算の使われ方を見ても、相当な額が新入社員に振り分けられています。インターンなどで経験を積ませる他国と違い、実務経験のない新人を雇うわけですから教育は必要ですよね。

じゃあその次はどこかというと、管理職。マネジメントやハラスメント、ダイバーシティに関する研修は一定数おこなわれています。

一方で、管理職ポストってもう長いこと増えてないわけですよ。バブル崩壊後は特にポストをむやみに増やさないという方針を掲げている企業が多いです。管理職ではないが、新人でもない中間層はどうなるかというと……。

野上:浮いちゃいますね、それ。

小林:人数としてはこっちの方がずっと多くいるわけです。40~50代に聞くと「まともな研修なんて、もう10年以上受けてないですね」というケースが頻発します。新しいことを学ぶ機会がそもそもないし、個人側もそうしなきゃという意識がないですよね。

野上:なるほど。企業のそのスタンスが個人にも伝播して、やらない面もありそうです。

小林:まさしくですね。企業と個人の“共犯関係”が噛み合っちゃっているんですよね。企業はお金を出さないし、個人からしても求められないし、別に学ばないっていう。勉強しなくても年功序列で賃金は徐々に上がっていくし。

あとは日本企業の特徴として、ジョブローテーションなどで、飽きた頃には仕事が変わることも多いですよね。異動に伴うOJT、目の前の仕事のやり方をキャッチアップするっていう形では、ある種「新しく学ぶ」必要がありますし、みなさんそれに適応しています。

だから全然「日本人が怠惰だ」っていう話ではないです。「新しい学び」とは主体的に自分から取りに行くものではなくて、異動先でキャッチアップするために職場の中でやるもの。こういった感覚がすごく強い国ですね。

(続く)

このあとは、こんな話をしています。

DX人材を育てたいと国も企業も言いますが、そんなにうまくいくんですか?

形骸化した「目標管理」あなたの会社にもないですか?

リスキリングはテスト勉強じゃない

フルバージョンは以下のポッドキャストからお聞きください!

(文:鍬崎拓海、デザイン:高木菜々子、編集:山崎春奈)