能登半島地震直後、2000人以上の力で地図完成

――古橋さんが理事長を務めるNPO法人「クライシスマッパーズ・ジャパン」の活動内容を教えてください。

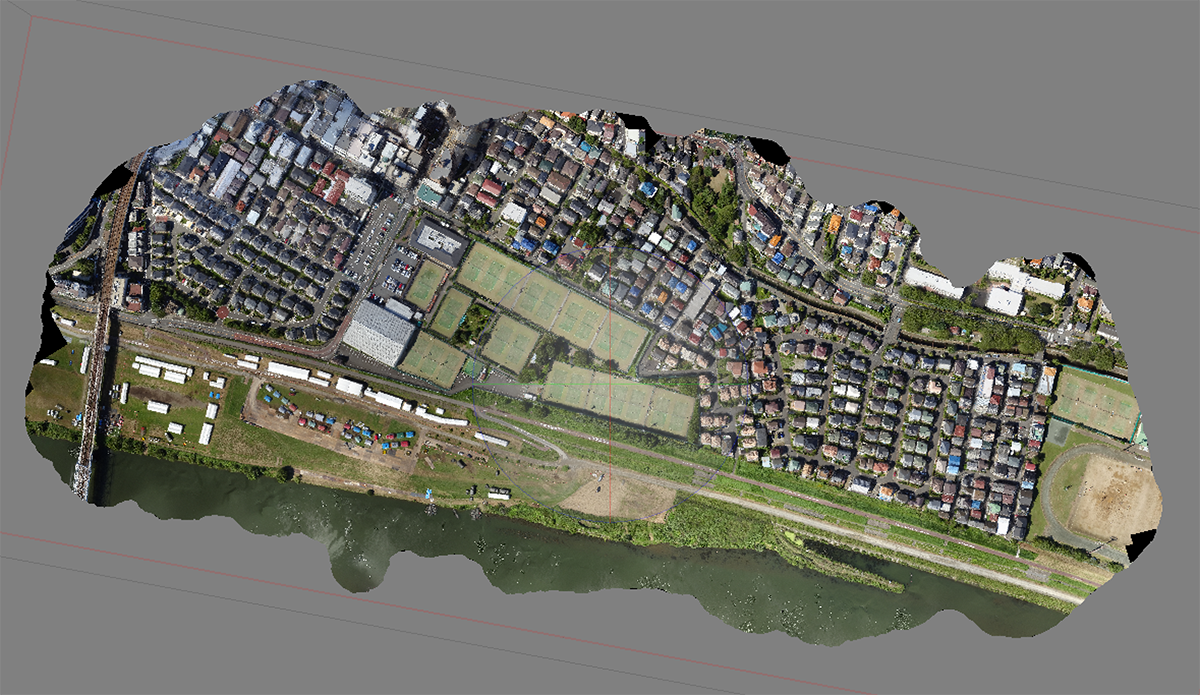

古橋:地震や洪水などの自然災害が起きた際、多くのボランティアと協力して被災地で空撮ドローンを飛ばして被災状況を撮影し、撮影した航空写真を迅速に公開するとともに、ネット上の世界地図を誰もが自由に編集できるオープンストリートマップ(OSM)に書き込むデジタル地図共有活動「クライシスマッピング」を行っています。

それを災害後の最新の地理情報として国や地方自治体、被災活動に従事する団体や個人などに提供し、人命救助や被害状況の把握がスムーズに進むよう後方から支援しています。能登半島地震でも直ちに取り組みました。

――具体的な活動内容を教えてください。

古橋:能登半島地震の発災後に行った活動は2つです。まずは発災した元日と翌2日にかけて、X(旧Twitter)に投稿された画像や映像のファクトチェックをしました。2023年6月に静岡県で起きた豪雨による土砂災害時はSNSでフェイクニュースが流れ、住民と被災活動を行う方々を混乱させました。それを回避するため、多くのボランティアと協力し、投稿された画像や映像をGoogleマップのストリートビューなど既存の地図データと照合しました。結果は幸いなことにフェイク情報はほとんどなく安堵しました。

次に行ったのがクライシスマッピング活動としてのOSMデータ更新です。世界中の計2111人のボランティアによって能登半島地震で被災した石川県内12市町の発災前の建物や道路の状況が詳細に分かる地図です。道路の総延長170キロメートル、建物は計約20万棟を網羅しました。1月4日に作成を始め、随時提供して救助活動に役立ててもらいながら、最終的には検証作業を含めて2月12日に完了しました。

――発災後の被害状況ではなく、発災前の状況が分かる地図を作成した理由は?

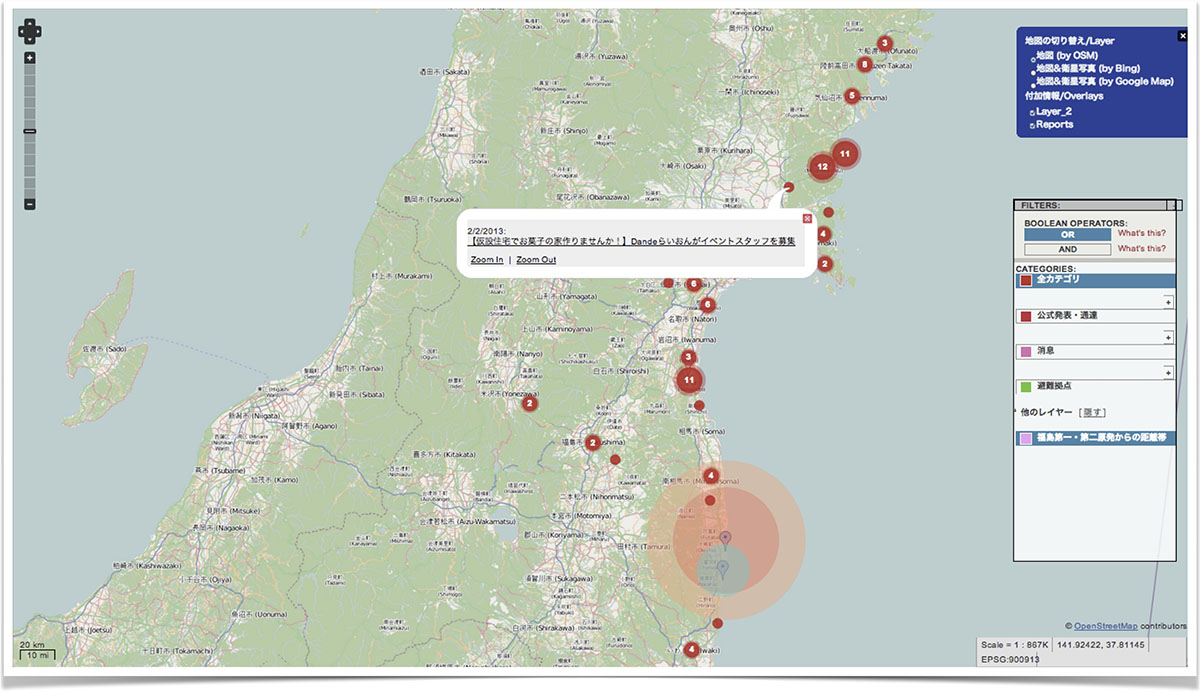

古橋:一般的には発災後の地図を作成することが多いです。例えば、東日本大震災の際は衛星画像や航空写真、空撮ドローンで撮影したデータなどを元にOSMを更新し、当時のTwitterで投稿された被災状況などを重ねたウェブ地図を作成し、復旧や救助活動を後方支援しました。

また、昨年2月に発災したトルコ・シリア地震でも200万件を超える建物と8万キロメートルに及ぶ道路の被災状況をOSMに書き込んでクライシスマッピング活動を実施し、国連や赤十字、国境なき医師団、地元の救急救命組織などが行う被災支援活動をバックアップしました。

今回、発災前の地図を作成した理由は、既存の地理院地図やGoogleマップなどが苦手とするウェブ地図として、相互に補完し合えるデータを提供する方が被災支援や今後の復興活動に役立つと考えたからです。

例えば中山間地域では、地理院地図の建物や道路は間引きされてしまい、詳細な情報まで地図に反映されているとは限りません。Googleマップはインターネットに接続できないと地図が表示されません。我々の地図はより詳細な建物や道路をオフライン環境でも使える状態で配布しています。

今回、地震が起きた能登半島は被災地に通じる道路が少なく、発災後に多くが寸断され、市街地では大規模な火災が発生して多くの建物が焼失しました。その状況が分かる地図は国土交通省などから情報発信されているため、それよりも、発災前と比べることで、より被害状況が迅速に分かり、支援活動がスムーズに進むと考えたからです。

――作成した反響はいかがでしたか?

古橋:主に3つあります。まず、今回作成した地図はOrganic MapsやMAPS.MEなどの無料地図アプリで全地球測位システム(GPS)と通信して使えるため、事前にスマートフォンにアプリと地図をダウンロードしていればネットにつながらなくても使えます。ネット接続が不安定な被災地で利用できるため、迅速に進める必要がある復旧・復興活動などに役立ちました。

復旧・復興活動する人が被災地で発災前の状況と照らし合わせることで損壊や焼失の状況が分かるため、それを避難所にいる被災者に住居や道路の状況を知らせることもできました。

さらに、今後の復興活動にも役立てられると思います。発災前の状況と見比べることで復興計画やまちづくりの絵なども描きやすいはずです。作成した地図データは地元のIT企業などに提供し、まちづくりの計画立案などにも利用してもらうよう努めたいです。

「Google Earthローンチ」見越して起業、紙からデジタルへ

――デジタル地図が被災地支援に貢献していることに驚いた人も多いと思います。地図がデジタル化されて何が変わったのでしょうか?

古橋:地図がデジタル化されたことによる進化は劇的です。紙の地図は地名や位置、地形などの情報を示しているにすぎませんが、デジタル地図はそれらにさまざまな情報やアクションを紐づけられる巨大なデータベースです。

その効果はGoogleマップなどを利用する多くの人が実感済みでしょう。例えば、スマホ上の地図でお店の場所をタップすると、店名などの情報が表示されるのはもちろん、電話できたり予約できたりします。

こうした機能は今では当たり前に使っていますが、一昔前と比べると生産性の向上は劇的です。昔は地図で場所を調べ、電話帳を見て番号を調べ、電話する必要がありました。それが今やスマホ上の地図の簡単な操作でできてしまう。これらの行為を積み重ねて向上した生産性は計り知れず、可処分時間の増加は膨大です。

地図のデータベース化は、今後建物などの街の3次元情報も取り込むなどしてさらに精緻になり、それによって都市内のバリアフリー情報が分かるなど、利用者のニーズに応じてカスタマイズできるよう発展するでしょう。

――古橋さん自身も地図に魅せられた?

古橋:両親から授けられた名前が「大地」ということもあり、幼少から地図は好きだったかもしれません(笑)。東京都立大学の理学部地理学科に在籍し、紙の地図を片手に持ってフィールドワークに勤しみました。東京大学大学院卒業後は就職し、人工衛星をはじめとしたさまざまなデジタル地図データを用いた地図情報システム(GIS)のエンジニアとして4年間勤務しました。

30歳の時に起業し、マップコンシェルジュを設立しました。5年間働いたら独立すると決めていましたが、Google Earthがローンチすることを予測し、居ても立ってもいられず起業しました。マップコンシェルジュではGISを活用し、クライアントの用途に応じた地図の作成やコンサルティングなどをしていました。

新しい社会貢献の形を模索「小さくても一歩を」

――地図に関する仕事が、どうやって災害支援に結びついていったのでしょうか。

古橋:転機となったのが、30万人以上の死者を出した2010年のハイチ地震でした。その時にオープンデータのOSMでクライシスマッピング活動に参加して被災地支援に取り組み、企業経営以上のやりがいを感じました。

その翌年には東日本大震災が起き、その惨状を見て、改めてクライシスマッピングを通じた被災地支援の意義を感じ、「今後10年間は儲け度外視で打ち込もう」と決意しました。その後、NPO法人「クライシスマッパーズ・ジャパン」を設立し、クライシスマッピング活動の普及やドローンによる専門の空撮チームDRONEBIRDの立ち上げ、啓蒙活動に取り組んできました。

――能登半島地震の惨状を見て、被災地や被災者の役に少しでも立ちたいと思った若者は多いと思います。一歩を踏み出すためのコツは何でしょうか?

古橋:現地に赴いてボランティア活動するのはハードルが高いが、募金するだけでは貢献した実感が湧きにくい。そういう人にとってクライシスマッピング活動はボランティアの新たな形と言えるでしょう。

被災者への直接支援ではないにせよ、自宅に居ながら、被災活動に従事する人の業務効率を高めたり、給水所の場所を知らせるなど被災者に役立つ情報を提供できたりします。しかも支援対象は日本全国はおろか、世界中を対象にできます。実際、能登半島地震のクライシスマッピング活動に参加したボランティアの半数は海外の人です。

――クライシスマッピング活動に参加するにはどうすればいいですか?

まずはOSMのアカウントを作り、地図編集の経験を積むことです。簡単な建物の入力から始めましょう。具体的な方法は「はじめてからのOpenStreetMapガイド」を参考にするといいでしょう。

基本的なマッピングができるようになったら「Humanitarian OpenStreetMap Team(通称HOT)のTasking Manager」を用いたクライシスマッピング活動に参加します。使い方は私が教鞭をとる大学の研究室の学生が作ったYouTubeの動画が参考になります。分からない点がある場合、「X」のハッシュタグ「#OSMjp」で日本語のOSM情報が共有されているので相談することもできます。

クライシスマッピングに特別なスキルは不要です。強いて言えば、先ほど示したマニュアルを正しく読んで理解できる読解力と、困ったときにSNSなどで相談できるコミュニケーションスキルがあれば誰でもできます。クライシスマッピングのスキルがあれば、海外で起きた災害支援に関わることができます。被災地の衛星画像や空撮ドローン画像を提供された後、OSMで地図を作成します。

クライシスマッピングに興味を持った方は、私たちと一緒に一歩を踏み出しましょう。とにかく、小さくともいいから一歩を踏み出してください。いきなり大きく歩む必要はありません。私もそうでしたが、自らを信じて小さな一歩を繰り返すことで、やがて周囲の人を巻き込み、大きなうねりとなるはずです。

(文:富岡修、編集:富谷瑠美、デザイン:高木菜々子)