40代が最も敏感、しかし境界線は曖昧

同調査はライボの調査機関である「Job総研」が2月中旬に実施。ハラスメントの境界線の認識やハラスメントへの敏感さ、職場でハラスメントが気になった経験とその話題などについて調査結果をまとめました。

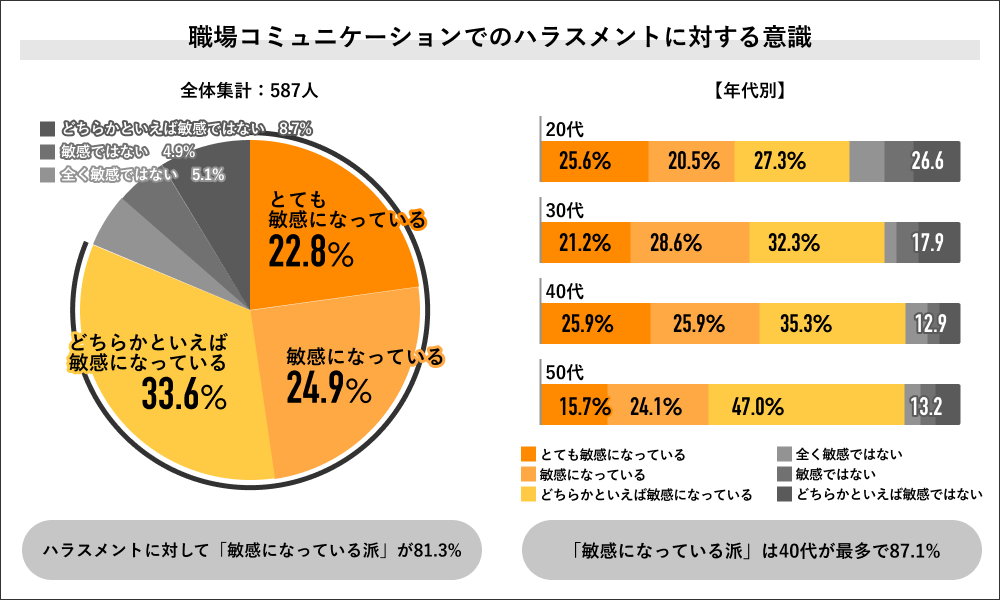

職場でのコミュニケーションにおけるハラスメント意識を聞くと、「敏感になっている」の程度3段階を合計した「敏感になっている派」は81.3%で、およそ5人に4人が「敏感」という結果になりました。前年の同調査では61.6%でした。

年代別の回答では40代の「敏感になっている派」が87.1%で最多で、次いで50代の86.8%が続きました。管理職など部下を統括するポジションに就くベテラン層の意識が高まっていることが分かります。

ただ、ハラスメントの境界線について聞くと「正しく認識している」は26.2%にとどまります。「認識しているつもりだが正しいかは曖昧」が47.7%、「なんとなく認識している」が21.3%となり、ハラスメント行為とそうでないものを区別はするが、自信を持って線引きはできないという現状が浮き彫りとなりました。ハラスメントに対する多くの人の意識が高まるに伴い、その境界線が曖昧になっているようです。また、ハラスメントの境界線への意識自体は「高くなっている派」は過半数の53.6%でした。

8割が「同僚の発言も注視」セクハラ、マタハラ背景に

自分だけでなく、他者のハラスメントへの意識も問いました。職場で他⼈の発⾔がハラスメントに当たるかどうかが気になるかを尋ねると、「気になる派」は78.7%で8割近くを占めました。

「気になる」と回答した⼈に具体的に神経を使っている話題を聞くと、「外⾒や体型に関する内容」「家族や個⼈的な問題に関する内容」「性別に関する内容」が上位3テーマとなりました。ハラスメントの代表格とも言える「マタハラ」や「セクハラ」に注意の目を向ける人が多いようです。

過剰意識のオフィスは「生きづらい」

一口にハラスメントと言っても最近では種類が多岐にわたっています。コロナ禍ではワクチン接種の強要を意味する「ワクハラ」のほか、カラオケで歌を強要する「カラハラ」なども耳にするようになりました。

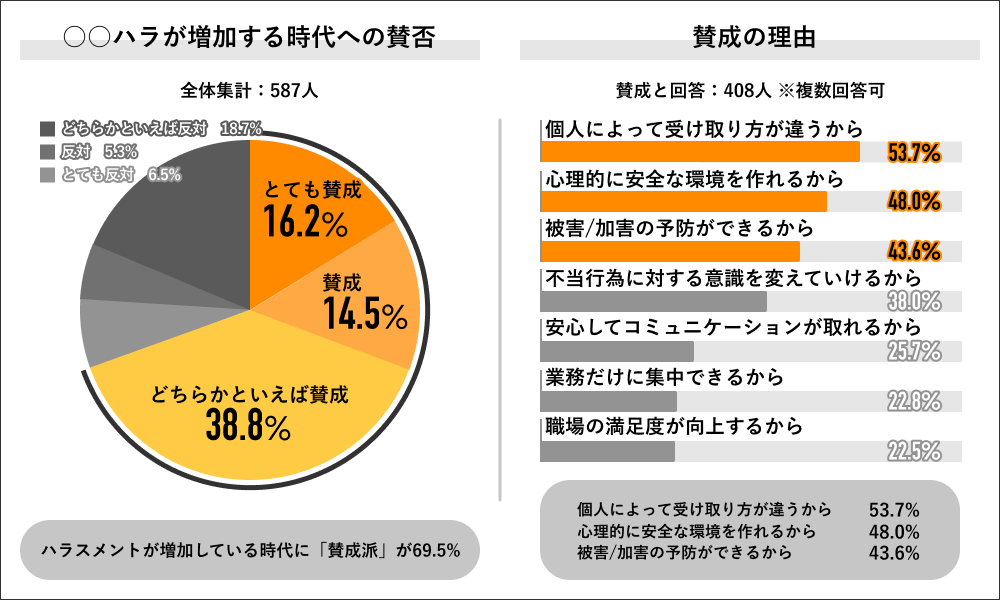

こうした増加する「〇〇ハラ」時代への賛否を聞くと、全体の約7割が賛成と回答。 その理由を聞くと「個⼈によって受け取り⽅が違うから」が53.7%で最多に。多様性を重視する時代性が関係しているようです。

その半面、ハラスメントの⾵潮に関する意識を聞くと「気にしすぎだと思う派」は56.8%で過半数を占め、内訳は「とても気にしすぎだと思う」10.9%、「気にしすぎだと思う」13.5%、「どちらかといえば気にしすぎだと思う」32.4%となりました。年代別では、40代の「気にしすぎだと思う派」が63.4%で最多となり、次いで50代が57.8%と、ハラスメントに特に注意を払っている上司層との重なりがうかがえました。ハラスメント意識が高まる今の時代を歓迎する人は多いものの、意識の高まりをやや過剰だと考える向きもあるようです。そのほかの賛成理由は次の通りです(複数回答可)。

心理的に安全な環境を作れるから(48.0%)

被害 / 加害の予防ができるから(43.6%)

不当行為に対する意識を変えていけるから(38.0%)

安心してコミュニケーションが取れるから(25.7%)

業務だけに集中できるから(22.8%)

職場の満足度が向上するから(22.5%)

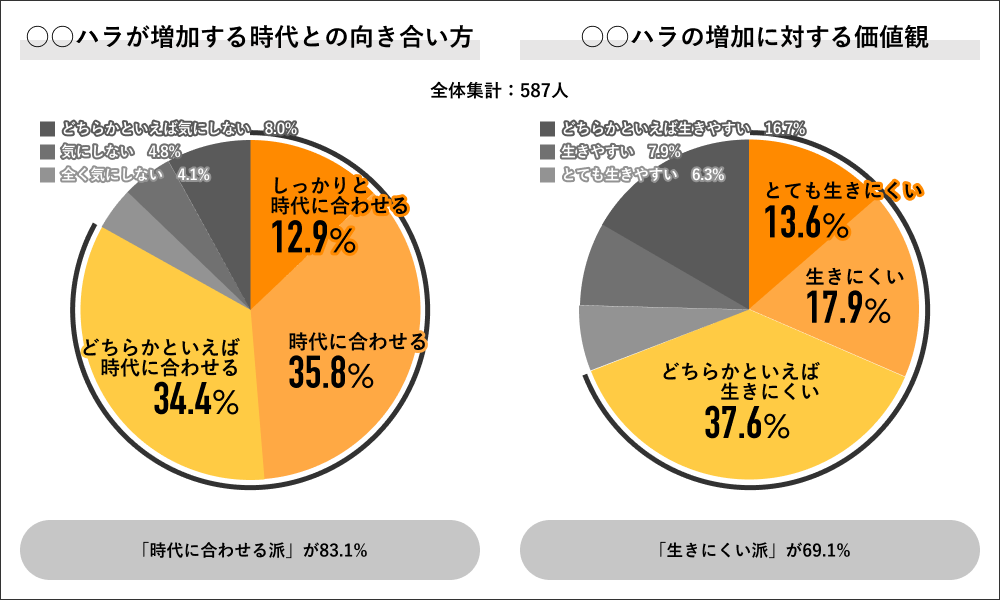

実際に多種多様なハラスメントが増加している時代との向き合い⽅を聞くと、「時代に合わせる派」が8割強を占め、自らが時代に適応しようとする姿勢がうかがえました。ただその一方で、生きやすさを問うた設問では「とても⽣きにくい」13.6%、「⽣きにくい」17.9%、「どちらかといえば⽣きにくい」37.6%となり、「⽣きにくい派」が69.1%となりました。

「生きにくい」と考える人からは次のようなコメントがありました。コミュニケーションの難しさや気疲れが伝わります。

なんでもかんでもハラスメントと言われると、冗談半分で指摘されても結構本気で気にしてしまう

無意識に加害者になっていそうで怖い

「〇〇ハラ」は話題になりやすいので、無理やりのこじつけも起きやすい。発言が制限されて疲れる

何かと指摘してくる「〇〇ハラ警察」みたいな⼈が職場にいて、コミュニケーションが取りにくい

〇〇ハラが増える時代には追いつけない。気にしすぎだと思うし、正直「〇〇ハラ」疲れ

個人レベルから言動見直す機会に

Job総研室⻑の堀雅一さんは調査結果に関して「個人の発言を見直す機会が必要になってくる」とコメントしています。

堀雅一室長

現時点で法律により禁⽌されているのは「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」の3つのみですが、ハラスメントの種類にかかわらず、職場での発⾔には気を配る必要はあります。

しかし、多様性が尊重される⼀⽅で、個⼈が簡単に「ハラスメント」を作り出すだけでなく、それを容易に権威として振りかざすこともできる社会情勢により、40代をはじめとした上司世代の意識が、より敏感になっていると推察できます。

法律で禁⽌されるハラスメントが今後増える可能性も考えられるため、⽣きにくさが職場コミュニケーションや成果に影響を及ぼす場合は、職場内だけでなく、個⼈単位で発⾔を⾒直す機会の必要性が⾒られる調査結果となりました。

(文:髙栁綾、編集:竹本拓也、タイトルバナー:tuaindeed / GettyImages)