Hicardで働く上江田楓さん(13話出演)のご友人である林さんに、UI/UXデザイナーになったきっかけ、今の仕事のやりがいを聞きました。

新卒から業界を絞ることに違和感

──学生時代からUI/UXデザイナーにあこがれていたんですか。

林:いえ、当時は「UI/UXデザイン」という言葉すら知らず、新卒で内定した素材メーカーで法人営業をしていました。

ただ、就活に対してずっと疑問を抱いていました。

就活生はまだ社会に出ていなくて、「働く」ということに対して分からないことの方が多くあります。そして、自分自身の興味・関心は、どんどん変わっていくものですよね。

だから、内定を得るために「志望業界を絞りましょう」という声には違和感を覚えました。

それから3年ほど働いたタイミングで、友人からたまたまUI/UXデザイナーについて聞いて、はじめて「この仕事面白そう」と思ったんです。

──UI/UXデザイナーのどんなところに興味を持ったのですか。

林:まず、アプリの画面を通じて、人の動きをデザインできることですね。大学で社会学を専攻していて、元々、人の行動原理について考えるのが好きなのもあって。

そして、私自身がいろいろなものに興味・関心を持つ性格で、UI/UXデザイナーという仕事がフィットすると思いました。

UI/UXデザイナーは、インテリアやヘルスケアなど、さまざな業界のアプリの制作に携わります。デザイナーとしての技量があれば、どんな業界にも掛け算できる。この仕事ならではのフレキシブルさが魅力的に映りました。

ずっと抱いていた違和感にとらわれることなく、まさに理想の仕事が見つかったという感覚でした。

期限を区切って独学、すぐ実践へ

──他分野からUI/UX分野へどうやって入っていきましたか?

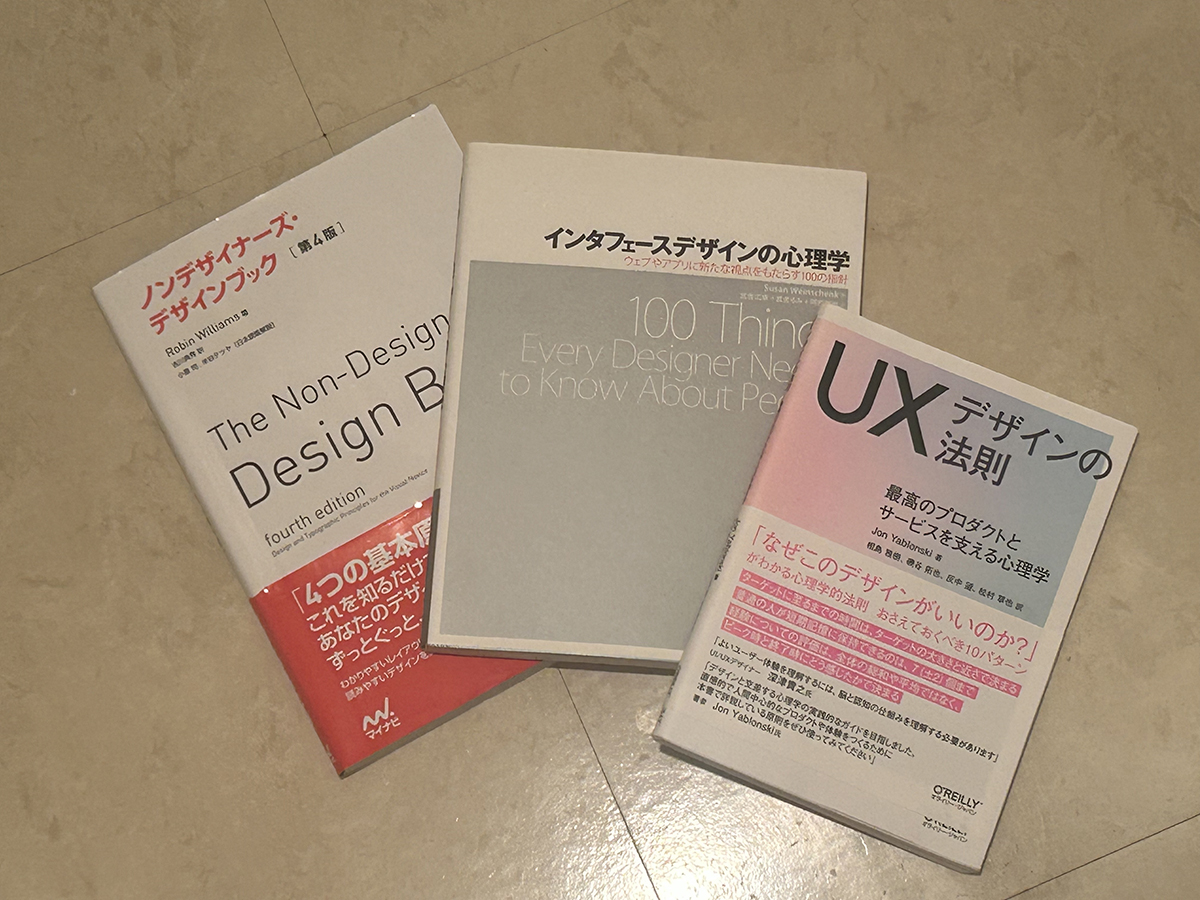

林:一刻も早く実務を経験したかったのですが、まずは独学からはじめました。

営業の仕事をするかたわら、最低限の学習期間とキャッチアップする内容を定めてやりました。本当に自分自身がUI/UXデザイナーとして向いているのかは、やっぱり実務を経験しないことには分からなかったから。

縁の下のUIデザイン

かなり実践的な内容にはなりますが、 解像度高くUIデザイナーの実務を

その後、未経験者歓迎の会社を中心に転職活動をして、おしゃれな賃貸物件を紹介するグッドルームに入社し、アプリやサイトのフロントデザインを担いました。

──実務についての気づきを教えてください。

林:ユーザーさんの声からたくさん学べることです。

独学していたころは、学んだ理論を元に自分だったら既存のUI/UXデザインをどう設計するのか、ユーザーさんはどんな動きをするのか、いろいろとシミュレーションしていました。

しかし、実際のサービスを使ってもらうと、読んでもらえると思っていた箇所が、スクロールされて読まれないみたいなことがあるんです。一つ一つのフィードバックを通じて、デザインをより良くできることは、実務ならではの良さだと気づきました。

.png)

業務の8割は「情報の整理」にある

──実際に仕事としてやってみて大変だったことを教えてください。

林:UI/UXデザイナーは、チームの一員として働く仕事だと気づかされました。

いくらすてきなデザインを作っても、ユーザーさんがアプリやサービス自体を開かないと、見られることはありません。デザインしたものを直接ユーザーさんに届けるため、マーケティング戦略を考えるなど、たくさんの人からの協力が必要です。

エンジニア、マーケターが立てた戦略をあらかじめ把握して、その意図からズレないようなデザインを考えます。

UI/UXデザイナーは、最終的にユーザーが触るところに関わるので、見た目の表層的な部分に時間を割くイメージがあるかもしれませんが、実際、「業務の80%は正しい情報の整理だ」と言う人もいます。そもそも分かりやすくないと、使ってもらえないですよね。

いかに物事を分かりやすく分解して伝えるか、を考えている時間がとても長いと思います。こういう時間が、ユーザーに良いものを届けるために、大事なキーだと実務を通して感じました。

──情報の整理を身につけるために、普段から意識していることは?

林:日頃のチャットコミュニケーションから、分かりやすい情報にするように意識しています。

メッセージの受け手がどう感じるかを想定し、よりスムーズに情報の形で渡すことを、心掛けています。チャットツールの返信一つとっても、言いたいことを送るのと、受け手が見た時にどう感じるかを想像しながら情報を整理して送るのでは、文面が変わってきます。

尊敬する私の上司や先輩方は、日頃の資料の受け渡し方から、しっかりと配慮をしています。

今の職場で働き始めてからは、社内だけでなく社外との関わりが増えてきたので、より分かりやすい情報整理が必要だと常々感じています。

率先して具現化するプロトタイピング精神の重要性

先輩デザイナーの「チームにおけるデザイナーの価値は『アイディアを具現

転職先で「仮説を紐解いていくのが楽しい」

──現在の職場ではどんな仕事をしていますか。

林:主に新規事業のサービスの実証実験をやっています。

私が所属する「SOMPO Digital Lab」はSOMPOホールディングス付きの組織であり、グループ会社から受けた企画や提案を、デジタルやデザインの力で実現していくチームです。

ユーザーとなりうる方にインタビューやアンケートを行い、実際にどのようなUI/UXデザインであれば価値提供できるのか提案します。そして、提案したプロトタイプをユーザーに使ってもらって、そのフィードバックを参考に、またデザインし直して......と繰り返していきます。

扱う領域は広く、私はこれまでヘルスケアやフェムテックに携わりました。

──特に新しい領域であるフェムテックのサービスを、使ってもらうのは難しいですか?

林:まさに新規事業なので、実際に使ってみたらやっぱり違ったということはたくさんあります。

その原因には、こんな課題がありそうだという仮説は合っていたとしても、アプローチを間違えたから課題が解決しなかった、そもそも仮説自体が間違っていたというパターンがあります。

こういった仮説や課題を紐解いていく作業は難しいんですが、うまくいく瞬間もあるので、その瞬間を求めて模索していく時が、本当にワクワクします。

ビジネスにおける論理と感性のバランサー

ビジネスにおける論理と感性のバランサー

.png)

次回は、林さんのご紹介で、弁護士ドットコム株式会社で働く門倉さんへのインタビューを公開予定です。

番組や記事への感想はハッシュタグ「 #いいかも」とつけて、X(旧Twitter)に投稿してください。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけるとうれしいです。

(文:中井舞乃、池田怜央、映像編集:長田千弘、デザイン:高木菜々子、編集:野上英文)