Canが増えるとWillも増える

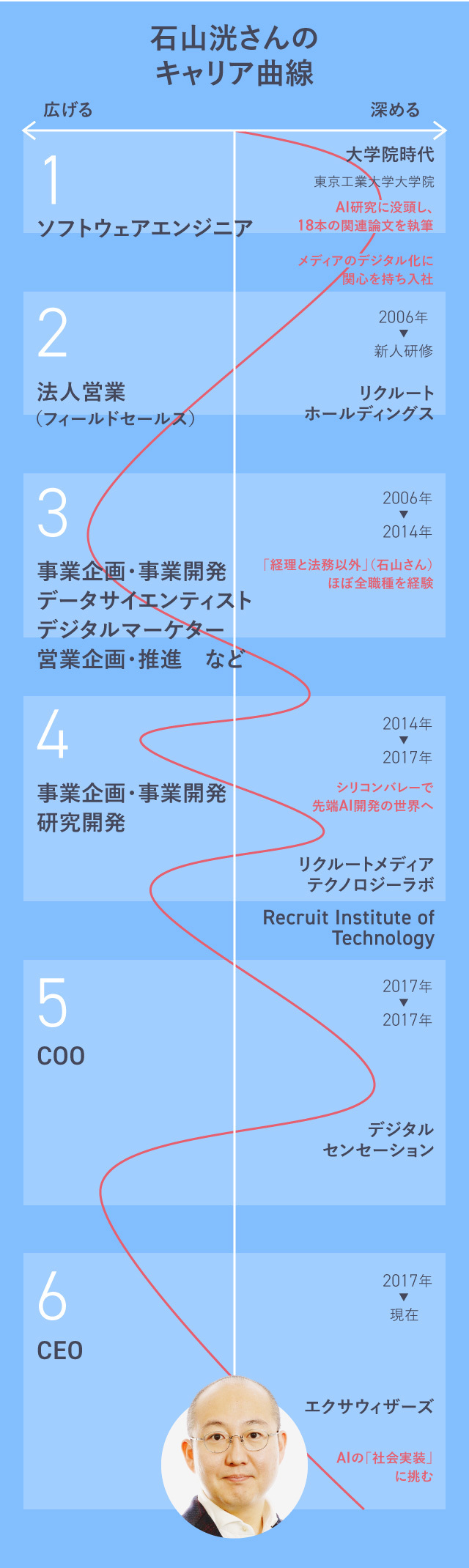

上のキャリア曲線を見ると分かるように、学生時代からリクルート時代を経て現職に至るまで、研究者、エンジニア、営業、マーケティング、事業開発……と、仕事の“合わせ技”を増やすかのように、多くの職種に携わってきたのが石山さんの特徴だ。やっていないのは「経理と法務だけ!?」と話す。

大学院時代の専門であるAI研究とは畑違いの営業などの仕事も、楽しんで取り組めた理由。それは、石山さんの底抜けに陽気な性格にもあるだろう。

だが、石山さん自身は「今振り返ると『Can(できること)が増えればWill(やりたいこと)も増えていく』ということを実践していました。これまでの自分のキャリアについては、イントラパーソナル・ダイバーシティを獲得していく道のりだったと思います」と振り返る。

学生時代、マーケティングとAI技術者という合わせ技をすでに身に付けていた石山さんの“自己多様性”を獲得していく旅は、新卒で入ったリクルートから本格的に始まった。

道を拓いたアラン・ケイの言葉

今から14年前、当時は紙媒体の雑誌がメインだったリクルートに、金融工学やAIを研究していた石山さんが入社を決めたのは、パソコンの父と言われるアラン・ケイの講演で聞いたメディアリボリューションの話がきっかけだったという。

「15世紀、ヨーロッパでグーテンベルクが開発した活版印刷の技術によって聖書の印刷が実現しました。16世紀には、活版印刷の実用化が進み、マルティン・ルターの書いた『95か条の論題』が大量に印刷され、教会(神父)が言っている話と、聖書に書いてある話が違うことが広く知られることになり、宗教改革という社会変革の引き金になりました。

この宗教改革と同じように、テクノロジー、メディア、リテラシー、レボリューションという四位一体で変革を起こすことを考えるのが、これからの時代のサイエンティストにとって最も重要ですという話でした」

そんなアラン・ケイの話を聞いた時、石山さんは頭の中に一つの道筋(ルート)が浮かんだという。

「これからの時代は、書籍や雑誌など紙のメディアがネットのメディアに置き換わっていく。その現場に行って現代のグーテンベルグの実験をしたらいいのではないか。だったら、まさに今、紙媒体(雑誌)の全てをドラスティックにネットに置き換えようとしているリクルートに入るのがベストではないか、と考えました」

論文を書いているだけでは、世の中は変わらない。そう気付いたタイミングだった。

「アラン・ケイの話を聞いてから、何らかのAI研究の社会実装実験ができるフィールドを漠然と探していたんです」

DXの先駆けを経験

リクルートでは、どんな仕事をしたのか。「入社前の内定者アルバイトの段階から、寝る間もないほどハードに働いていました」と石山さんは述懐する。

入社前のアルバイトでは、エクセルのデータを入れればHTMLファイルが自動生成されるSEO用のCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)をバージョンアップさせる開発や、リクルート版のレコメンデーションシステムを、当時最先端だったAmazonのシステムを参考にしながら開発していたという。

まさに、リクルートのDX(デジタルトランスフォーメーション)の始まりを担うシステムを開発した後、正式に入社してからは学部時代の専攻のマーケと、大学院時代の専攻だったAIプログラミングの両方を同時に生かせる、デジタルマーケティング事業を統括する部署へ配属となる。

アラン・ケイの言うメディアリボリューションの社会実装実験の実行に近づいた形だ。

「といっても、ここがリクルートの面白さです。4月1日に入社した翌日から、『1円の重みを知れ!』と言われ、インターネットマーケティング局配属なのに、ホットペッパーの営業をさせてもらえたのです」

金融工学やAIの論文を書いていた石山さんが、飲食街のお店に出向き、「店長さんかオーナーさんいますか?」と飛び込み営業をする。同社名物の3カ月間の新入社員研修だった。

「この営業が楽し過ぎて、帰ってこれなくなるかもと思ったほどです(笑)。私は、営業はサイエンスだと思っていたので、すぐに独自の検索エンジンを自作して、お店を検索すると様々なお店のデータを解析できるようにして、そのデータでオーナーさんの心に響く営業トークを編み出したりしていました」

夕方に会社に戻ると、戦略コンサルティングのマッキンゼー出身の上司の下で、会議の議事録をリアルタイムで作りながらインサイト(本質をついた提案のようなもの)を書くなど、コンサルタントの仕事術を叩き込まれたという。

「最初の3カ月は、リクルートの営業、データサイエンスの実地、コンサルタントの大事なノウハウが全て学べて、本当にラッキーでした」

2年で6職種を経験

その後はレコメンデーションエンジンの開発や、ネットとフリーペーパーとテレビ広告の費用対効果のログ解析、定性調査など、インターネットマーケティング局のデータサイエンティストらしい仕事を経験する。

局内は、コンサル出身者、調査会社出身者、アクセスログ解析の専門家など、中途採用で入ってきた優秀な人の溜まり場といった雰囲気だった。

「私は彼らの背中を見ながら常にそのスキルを学んでいったというか、正確に言うとメンバーの技は全部、盗みにいって、スキルを溜め込んでいた感じです」

自分の得意領域以外はやりたくないという人もいるが、石山さんは真逆だった。自分の知らない領域は、合わせ技一本となる、応用できるテーマになるかもしれないという意識が常に頭にあり、興味が尽きなかった。

「結局 、内定者アルバイトと1年目だけで、エンジニア、研究開発、データサイエンス、営業、コンサルティング、ユーザー調査、デジタルマーケティングと、6種類の仕事をやらせてもらいました。いろいろ調べて良いものを探り当てていくことを、DJ用語では“ディグる”というのですが、当時はそんな働き方をしていたと思います」

その後2年目を迎えた時、自らの意思で旅行がテーマの『じゃらん』事業部へ異動した。選んだ理由は、リクルートのメディアの中でも一番デジタル化が進んでいた事業だったからだ。

「じゃらんでは検索広告の最適化をやりました。これがとても面白かったんです。マズローの欲求五段階説の段階ごとに、検索ワードの広告タイトルを切り分けてABテストをぐるぐる回して最適化。そうしたらライバルサイトをどんどん抜き、数億円以上の利益が出ました。そんな実験ができるというありがたい仕事でした」

anything goesの働き方

3年目はインターネットマーケティング局を離れ、入社時に営業研修をした『ホットペッパー』の事業部へ自らの意思で異動した。ここでの仕事は営業企画だった。

「コストセンターはやり切ったと思って、ホットペッパーの事業部へ異動させてもらいました。最初は、ホットペッパーのユーザーさんがサイトをどう見ているかというアイトラッキング調査をしました」

ユーザーの行動調査の結果、一覧ページの左上にあるメインの写真のクオリティが高いと、店名や詳細がよく見られて、クリック率も上がることが分かった。

そこで石山さんは、クリック率の良かったクオリティの高い写真のランキング表を作り、偏差値化して共有したところ、どんどん写真のクオリティが上がっていき、連動してクリック率も上がっていったという。

「コンテンツも重要なので、制作の領域で仕事をしたのです。当時はとにかく何でもやる、という働き方でした」

学生時代、石山さんは科学哲学を学ぶ合宿で、「科学とは反証できることが大事」など、科学における思想を学んだ。

この時、好きになった科学哲学者であるポール・ファイヤアーベントという人が、「科学とはanything goes(何でもあり)」という言葉を残していた。この言葉が、石山さんにとって今でも座右の銘になっている。

「何でもやる、何でもありというanything goesの意識があると、自然とイントラパーソナル・ダイバーシティが高まっていきます。経験を積むと、やる仕事を選り好みする人も結構いますが、私は、自分がやりたいこともやりつつ、人から頼まれたことも何でもやっていました」

時にはリクルートの枠を飛び出し、コスメ会社に勤める友人がやっている高級化粧品の販売企画の仕事を無報酬でやったりしたという。

友人のツテをたどって、別会社の仕事を多く無報酬でやった理由は、マーケティングのキャリアの幅を広げたいと思ったのが目的だった。

ホットペッパーの後の2年間は、全社のマーケティング組織に戻り、『SUUMO』『カーセンサー』など各サイトのSEOを担当する。

「各媒体のユーザー数で競合サイトを抜くというプロジェクトを始め、約1年でそのプロジェクトをやり終えました。そうしたら、もう社内に私のやる仕事がほとんどない(笑)。それで仕方なくというか、新たな社会実装実験の場を求めて、社外に目を向けることにしたのです」

新規事業提案制度を活用して、資本金500万円の会社を設立。石山さんはリクルートから1人で出向し、コンサルティングで資金を稼ぎ、スマホのシステム開発を手掛け、3年で事業を成長フェーズに乗せて売却した。

米国でAI研究所を作る

その後子会社から本社に戻り、メディアテクノロジーラボの所長を経て、2015年にリクルートが米国シリコンバレーに設立した人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の初代所長に抜擢された。

AIが直接のテーマという、大学院時代の本職に戻った格好だ。

「でも、この時もanything goesの連続で、リクルート勤務の最後にして最高に楽しい仕事になりました」

石山さんのミッションは、カリフォルニアのシリコンバレーにAI研究所を設立することだった。「どうせアメリカに設立するなら、日本にはいないような才能の持ち主を集めようと考えて、元グーグルのリサーチャーやエンジニアなどを多数、採用しました」

といっても、日本企業がアメリカで優秀なグーグラー(グーグル社員)を採用するには工夫が必要だ。どのようにスカウトしたのか。

「リクルートという会社は、人生の節目節目の意思決定で人の夢を叶える“DreamsCome True Company”です。それをAIで実際に実現するのですが、困っているので助けてください、と言って口説きました(笑)。

リクルートには就職、住まい、結婚、旅行、クルマと、人の人生全てのデータがすでに蓄積されているという話をすると、興味を持ってもらえたのです」

こうして多くの元グーグラーなどをスカウトしていったが、圧巻なのはAIの世界的権威で、グーグルリサーチで構造化データ分野の研究トップを務めていたアロン・ハレヴィ氏を所長にスカウトしたことだ。

世界的権威を口説き落とすだけに、リクルートホールディングスの峰岸真澄社長と連携し、日本に呼んで接待をした。

石山さんの誘いに興味を持ち、グーグルを辞めてリクルートのAI研究所の所長に就任したアロン氏は、リクルートが一般社員の使うAIツールを何も持っていないことに驚いたという。

そこで石山さんは、AI研究所の当初のテーマを「AIの民主化(エクセルを使うように誰もがAIを使えるようにすること)」と設定した。

そして、機械学習の自動化で知られるDataRobot社と資本業務提携することによって、リクルートの一般社員が使う売り上げなどのAI予測モデルを半年間で4500個も作って社内導入した。

「DataRobot社に奇跡的に投資できたのも、成功の要因でした。創業者の方と飲みにいった時、お互いにブランデーのヘネシーを20杯以上も飲んで泥酔してしまって(笑)。それで仲良くなり、DataRobotのオフィスに戻って一緒にカラオケと卓球をしたら、『投資OK』となったのです」

「仕事は全てが予定調和で進むものではありません。この時も、anything goesは本当に重要だと再認識しましたし、それによって見つけた機会は絶対に逃さないというストイックな精神も必要だと改めて思いました」

テーマを見つけて独立

AI研究所の所長にアロン氏を招聘し、社内導入するAIの予測モデルの整備を終えた後、2017年に石山さんは新卒以来勤めてきたリクルートを退職。

「介護×AI」という領域のビジネスを手掛けるため、静岡大学発ベンチャーのデジタルセンセーションに自らも出資してCOOとして入社することになった。

リクルートに残っていたら、大きな仕事と昇進の機会もあっただろうが、なぜ辞めたのか。

「実は、独立したいみたいな気持ちはまったくなくて。私は仲間がたくさんいて、毎日、誰かとお酒が飲めるサラリーマンが大好きなので(笑)。

ただ、私はもともと大学院時代からAIで社会課題を解決することが自分のテーマでしたし、デジタルセンセーションとリクルートは共同研究をしていました。

それを本格的に進めたいと思っていたら、会社の組織変更で、できなくなってしまって。それで転職して『介護×AI』を本格的にやろうと考えたのです」

石山さんが手掛ける「介護×AI」ビジネスは、簡単に言うと、介護士が実際に介護をしている動画をAIが分析し、まるで赤ペン先生のように、もっとうまく介護できるようになる方法をアドバイスしてくれるというサービスだ。

「従来から介護記録のデータ解析はできたのですが、介護動画の解析はできませんでした。それがディープラーニングの登場で、介護のベテランと初心者の違いが初めて解析できるようになったのです。介護動画のAI解析は、まさに“介護が科学になった瞬間”です」

介護が科学になると、どのような変化が介護現場にもたらされるのか。

「例えば、介護拒否という行動は、認知機能が低下したことによる防衛反応の側面があります。ですから、これからケアを始めるという時に安心できるよう、正面20センチ以内くらいのなるべく近い距離からアイコンタクトを取ってあげると、介護拒否は生じにくくなるのです。そうすることで、認知機能も回復しやすくなる。そういう知見が今、どんどん溜まっています」

ニッチな仕事を選んできた

その後、デジタルセンセーションはDeNA元会長で投資家の春田真氏が設立した、同じくAIによる社会課題の解決をミッションとする会社と合併し、エクサウィザーズと名称を改め、石山さんがCEOに就任した。

「今は役割として社長をやっています。社長になったのもanything goesの結果であって、社長になりたい、起業したいという気持ちはありませんでした。

私がやりたいのは、会社のミッションである社会課題解決です。この会社に来て、世の中には社会課題解決をしたい人がたくさんいるのだなと感じています」

ビジネスとしての社会課題解決は、最近こそ注目され出したが、まだまだニッチな領域と言えるだろう。石山さんはそんなニッチや過小評価されている領域の仕事を、あえて選んできた。

「私の仕事の選び方は、いわば逆張り型です。過小評価されているものをあえて選んでハンズオンしていく。だから、世の中のトレンドには、あまり興味はありません」

許容度を上げ、人と交わる

大学時代、AIを選んだ時もAIはまだ冬の時代で、リクルートへの入社もネットではなく紙媒体の時代だった。

常に逆張りのポジショニングをする理由は、意外なことに「自分は人よりも能力が低い」という認識をしているからだ。

石山さんは、クセの強い天才タイプの人とも、食わず嫌いになることなく、楽しく真剣に交わってきたという。

「人を食わず嫌いしない理由は、自分は天才ではないし、能力は低いほうだから、人よりも許容度を上げないと勝てないからです。自分の中に答えがないのだったら、人と交わりながら(付き合いながら)、考えるしかありません。人としっかり交わっていると、必ず新しい発見がある。情報量も増えていきます」

このスタンスも、石山さんのイントラパーソナル・ダイバーシティ(個人内多様性)と成長を促す要因になってきたようだ。

今後の目標は、「年々巨額になっていく日本の社会保障費を、AIとデータの力で持続可能にし、スマート国家を実現する」という壮大な社会的課題の解決だ。

「Can(できること)を増やすと、Will (目標)も増えると言われますが、Canを増やすことって、実はとても簡単なことです。

私はアメリカで働くための英会話を、バーに1カ月通っただけで身に付けましたし、文系だった大学の学部時代は、タダでアメリカ留学したいという目的からプログラミングのスキルを2週間で身に付けました。

人は誰でも、ちょっとモチベーションを上げて、やりたい目標を見つけさえすれば、後は自発的に必要な勉強をガンガンやってしまう。だから、やりたいことはだいたいできるようになるのです。これは当たり前の成功法則ですが、やっている人は少ないと思います。

私自身の目標は日本の社会保障の課題解決ですが、具体的なやりたいことというと、まだ38歳と人生これからですから、『anything goesしながらまだ旅の途中』という感じです」

■合わせて読む:【独占】リクルート、60年秘伝の「ロール型」組織を初公開(NewsPicks)

取材・文:栗原 昇、編集:佐藤留美、伊藤健吾、デザイン:堤 香菜、撮影:遠藤素子