30社応募「1社もインターンできないのが怖い」

「インターンに参加できない状況が怖いです」

兵庫県内の大学に通う3年の女子大生(20)は、30社の夏のインターンシップに応募しました。毎日、深夜まで業界・企業研究をして、大量のエントリーシート(ES)作成に追われているといいます。

不動産業界を志望していますが、インターン参加にはESだけではなく、自己PR動画の提出も求められており、1日2本を作る日もあるようです。

5日以上で「インターン」。採用直結の“元年”

2025年卒で現在の大学3年生から、企業が公然とインターンを採用に直結させることができる「元年」です。

これまでの就活ルールでは、選考解禁日(大学4年の6月1日)より前のインターンに参加した学生の情報を、企業が採用活動で使うことは禁じられていました。

しかし、今年から文部科学省と厚生労働省、経済産業省の「3省合意改正」で、インターンの情報を採用活動に使えるようにルールを変更。

新しいルールでは、「インターンの参加期間が5日以上」「大学3年以降の夏休みなど長期休暇中に実施」といった条件を満たす場合を「インターン」と定義しました。

こうした基準を満たす内容のインターンでは、参加学生の評価などが採用活動開始後に利用できるようになったのです。

実質的に3年生の夏から「就活は本番」といっても過言ではなく、この動きに焦る学生も少なくありません。

そんななかでの「採用直結のインターン」で、学生からは「1社もインターンにかからないと、本格化したときに出遅れてしまってヤバい」という声が聞こえてきます。

「できるだけ多く参加したい」学生が60%以上

就職情報大手「ディスコ」が5月、2025年卒の学生1124人(文系809人、理系・学部生 206人、理系・大学院生109人)に実施した調査によると、インターンシップなど(1Day仕事体験も含む)に「参加したい」と答えた学生は96.1%に上ります。

文系、理系のそれぞれ95%以上を超え、就職活動が本格化する前から、企業との接点を持とうとする意欲が高い傾向にあります。

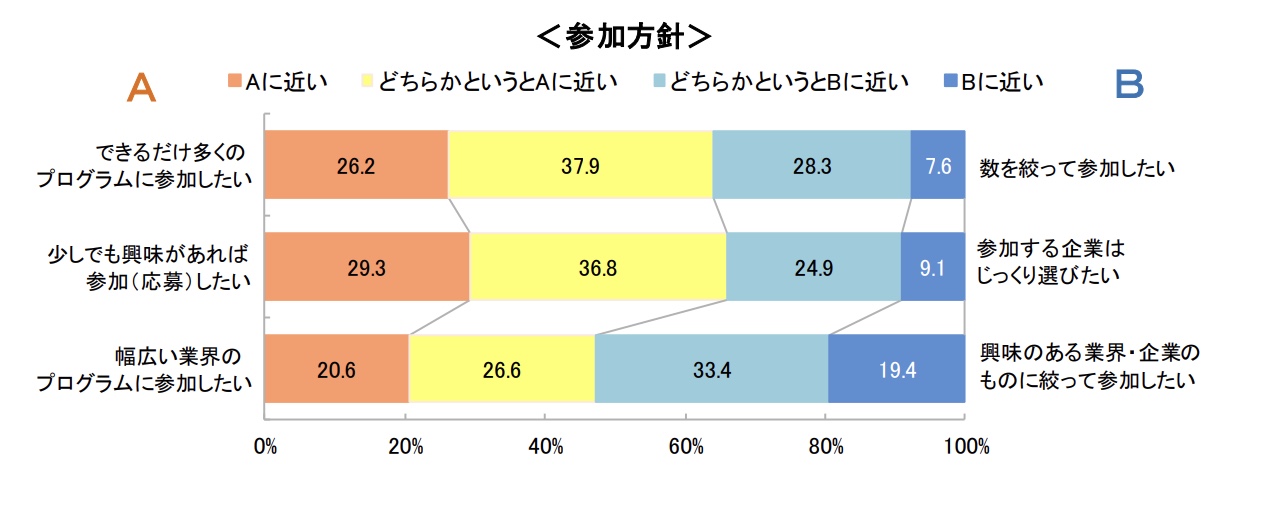

また、インターンシップなどへの参加方針については「できるだけ多くのプログラムに参加したい」「少しでも興味があれば参加したい」が6割強。多くの学生が、インターンシップの「参加数」つまり「量」を重視している傾向が浮かびます。この時期にできるだけ多くの業界や会社に触れて、本選考に向けて準備を進めたい思いが背景にあります。

MARCHの女子大生(21)は、40社以上に応募したといいます。

志望の業界を絞れていない状況ですが、「大手企業に入るためには、とにかくインターンに参加できないと出遅れてしまう。とにかく数をたくさん受けています」。

一方、「数を絞って参加したい」と回答した割合も約4割(35.9%)いて、こうした学生は「数よりも質」を重視しています。

関西地方の女子大生(20)は、参加する企業をじっくり選ぶタイプだと自己分析します。

「たくさん応募すると、課題の提出に追われてしまって、ESなどの質も下がると思います。結果として通過率が低くなると、精神的にもしんどくなりそうです。インターンでも1社1社のESを丁寧に書くには時間がかかります。ただ、落ちたとしても『あれだけ頑張って書いて、チャンスがなかったらのなら仕方ない』とも思えます」

人気企業「選考はやらざるを得ない」

人気企業だと、インターンの競争倍率が「100倍以上」(大手企業の採用担当)になるのが当たり前だといいます。

ある採用担当者は「企業として応募者が多いことは嬉しいことですが、応募者全員を受け入れるとなると、時間的にも厳しいので、事前の選考をやらざるを得ません」。

「業界を深く知っていたり、自分のスキルをぜひ試してみたいと考えたりしている学生は意識が高く、インターンを充実させられる傾向が強いです。このため、インターン応募ではESや課題をあえて課しています。それで学生の本気度も見ているのです」と明かします。

別の大手企業採用担当者は「インターンで一緒に働くと、その学生のスキルやコミュニケーション能力が見えてきます」。

「大きな声では言えませんが、政府のルールが変わる以前から、優秀なインターンシップ生には社員から採用試験を受けないか声をかけていました」と打ち明けます。

1Day仕事体験でもES提出で負担

学生優位の「売り手市場」で、企業がインターンシップで自社にフィットする学生をいち早く見極め、志望度や優先度の低い学生はできれば「門前払い」したい......。こうした事情で、インターンでは、事前の提出課題を増やす傾向が強まっています。

5日未満で「インターン」とは呼べなくなった「1Day」の企業見学や職業体験などでも、ESや動画制作などの課題のほか、面接やグループディスカッションを求めるケースが最近は見られます。

「せめて1社でも」と意気込む学生の手間や負担は増すばかり。

東京都内の大学に通う女子大生は、「ある会社のインターン1次選考では、2千字を超えるESとWEBテストの2つを求められました。興味本位で参加したいと思っていたインターンだったので、課題の重さに苦しみました」。

この学生は、時間をかけて書類を提出したものの、結局は参加できませんでした。

「インターンシップの段階から選考がシビアで、こうして落ち続けてしまうと、就活が本格化する前から途方にくれてしまいます」

インターンが採用に直結するなか、就活でアピールできる実績を少しでも増やそうとエントリーに躍起になる学生と、ニーズの大きさから学生を「選別」しようと事前課題を増やしがちな企業......。互いが互いに、この状況をエスカレートさせています。

(取材・文:中井舞乃、高柳綾、比嘉太一、編集:野上英文)