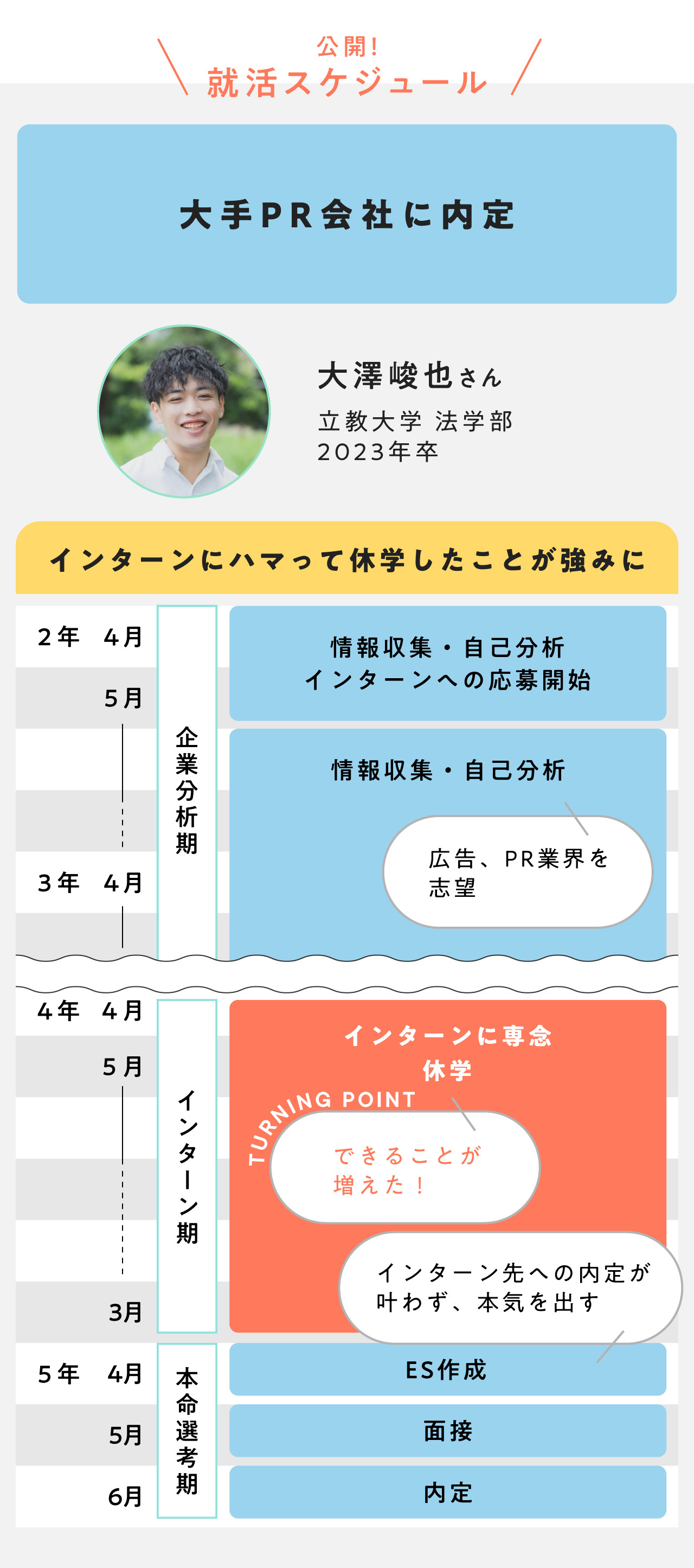

2年生の4月から情報収集スタート

──いつ頃から、どんな風に就活を始めましたか?

大澤 2年生の4月頃から情報収集や自己分析を始めました。まずは、世の中にはどんな会社があるのかとか、自分はどういう会社に行きたいのかを考えるところからスタートしました。

周りに比べても、かなり早い方だったと思います。というのも、その頃そもそも何のために大学にいるのか分からなくなっていたんです。高校時代は「大学に入ること」を目的に受験勉強したので、入ってから「大学にいる理由」を見失ってしまって。大学で目指すべきゴールを追求したい。そう思い、2年生になった時に自己分析を始めました。

2〜3年生の間は情報収集や自己分析、インターンシップへの応募に充て、4年生になる前にインターンに専念するため1年間休学。復学して5年生の4月にエントリーシート(ES)を作成し、5月から面接に臨みました。

1年間休学をした本当の理由

──1年間、なぜ休学したのですか?

大澤 自己分析を進めるうちに、自信を持って「これができます」(can)と言えることがないな、と気づいたんです。ESや面接のために無理してできることを探すくらいだったら、遠回りかもしれないけれど、できることを増やすために時間とパワーを使いたい。

ちょうどその頃に関わっていた、共創型マーケティング支援事業の長期インターンが面白かったというのもあります。それで、休学してでも本気で取り組もうと決めました。

あわよくば、インターン先に就職できないかなと思ったのですが、甘かったですね(笑)。残念ながら、内定は叶いませんでした。

──休学の間は就活はストップして、周りの同級生との差も気になってしまいそうです。実際、休学してみていかがでしたか?

大澤 あくまでも僕の場合ですが、休学して本当に良かったと思っています。インターンシップに力を入れた結果、できることが増えて自信がついたので。おかげで、5年生に復学して再開した就活はうまくいきました。「やりたいことがわからない」「ESや面接で伝えられる強みがない」と悩んでいる人は、インターンをガッツリやるのも、おすすめです。

ただ、ガクチカを増やしたいという理由で、とりあえずインターン、というのはちょっと違う気がしますね。あくまでも、「自分のやりたいこと」や「自分のできること」といった自分軸が大切なので。ガクチカは、自分の軸を伝えるための手段じゃないかなと。

「インターンに打ち込めばガクチカができる」とか「休学すればガクチカを増やせて、内定がもらえる」みたいな考えは、目的と手段が逆になっているのではないかと思います。

業界を絞りすぎず、視野を広げた

──最初からPR業界を志望していたんですか?

大澤 もうちょっと広くて、「コミュニケーション領域がいいな」と思っていました。先ほど話した共創型マーケティング支援事業のインターンで、コミュニティ運営やPR関連のプロジェクトに関わったのが面白かったので。

PR会社は最初から志望していたんですけど、ほかにも広告会社、事業会社の広報・PR部門にも興味がありました。意識して、絞りすぎないように気をつけていましたね。新卒なのだから多くの企業を見た方が視野も広がるはずだし、徐々に絞られていくだろうと考えたからです。

大澤 でも結局、就活が進んでも、そこまで絞りきれませんでしたね。広く広報・PR業界で働きたいという思いは、当初と変わりませんでした。1つの会社のコミュニケーション戦略だけでなく、いろんな会社の広報・PRに広く関わりたいと思い、事業会社は選択肢から外したくらいです。

最終的にいくつかの内定をいただき、一番面白そうだと思った大手PR会社へ行くことに決めました。絞りきれなかったとはいえ、最初から志望していたPR業界に決めたのは、企業と社会を丁寧に結びつけていく仕事に意義を感じたからです。他企業との差別化や、特定のターゲットへのアプローチにとどまらず、社会に向き合っていけるところが面白そうだと思っています。

内定欲しさに振り回されず、自分軸で

──今、ご自身の就活を振り返ってどう思いますか。

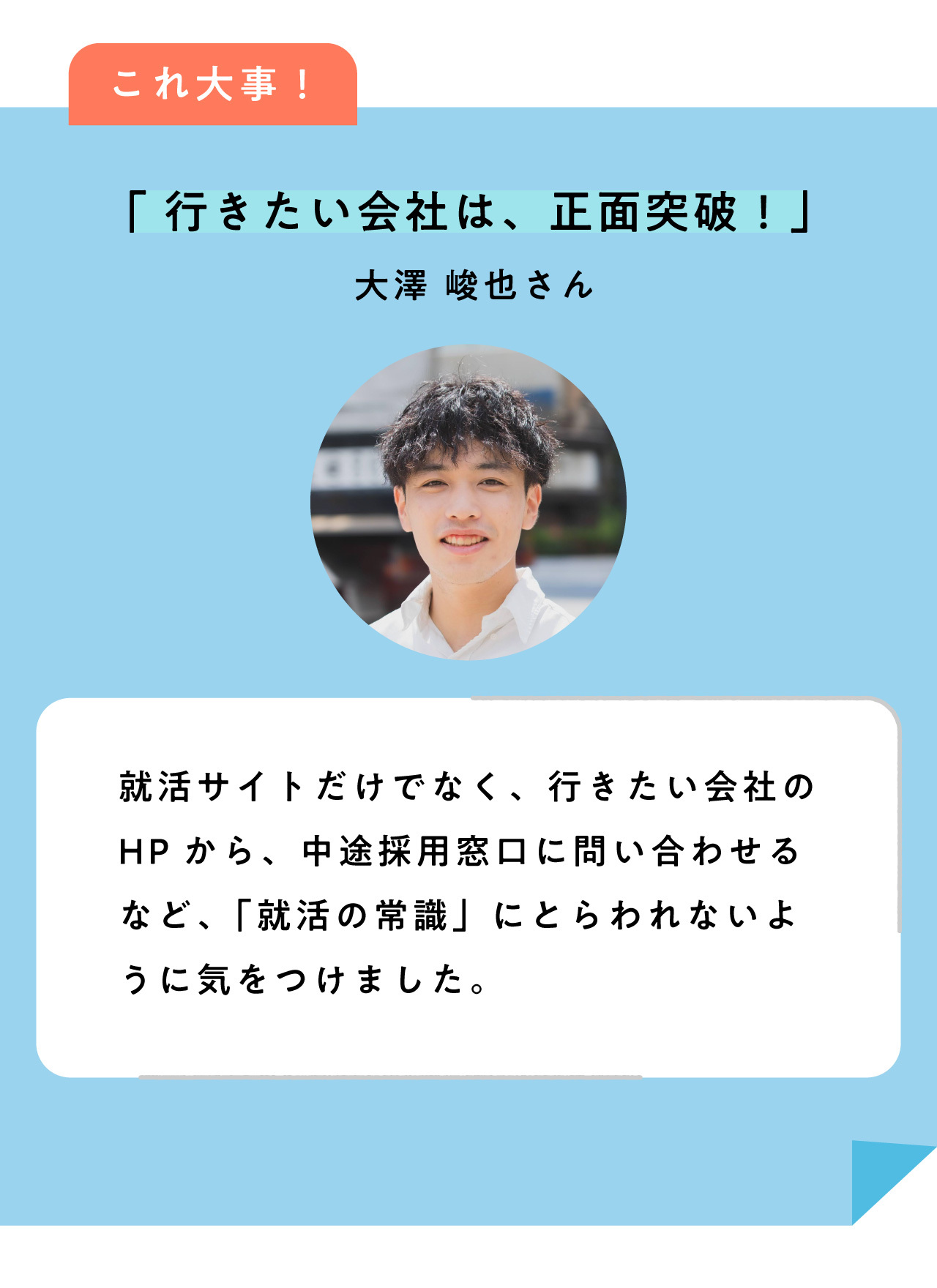

大澤 振り返ってみると、内定をもらうための努力はしなくてよかったな、と思います。大切なのは、自信をつけるためにインターンに力を入れる、行きたい会社の求人がないなら直接問い合わせるなど、「自分軸」で就活を進めることだったと思います。

就活が本格化したこの時期、「この企業に入りたい」と肩に力が入っている人もいるかもしれません。でも内定が出るかどうかって、結局は企業次第です。自分たちは目の前にある、できることをしっかりやるしかない。肩の力を抜いて目的を見失わないようにすれば、就活が少しは楽観的にできるのではないかと思います。

※本記事は2023年3/31時点の情報をもとに作成しています。実際の就職先は変わる可能性があります。 (取材・文:種石光、デザイン:高木菜々子、編集:石川香苗子、筒井智子)